Пребывая всю жизнь в незримом для посторонних глаз покаянии, сокрушении сердца, подвиге молитвы, храня глубокое смирение, детскую чистоту и целомудрие, подвижник Христов всемерно старался сокрыть свое делание от мира. Но даже одна только внешняя сторона его иноческого подвига: труды его послушания, смирение, кротость, терпение, сострадание ко всем, особенно обездоленным, вызывало у людей преклонение.

Как бы во исполнение желания богомольцев иметь монаха Варнаву своим духовником монастырское начальство представило его к священническим степеням. Промысл Божий приуготовил благочестивому монаху новое бремя служения. 20 августа 1871 года Учрежденный собор Лавры ходатайствовал перед митрополитом Московским и Коломенским Иннокентием (Вениаминовым-Поповым) о рукоположении монаха Варнавы во иеродиакона. В Послужном списке отмечено, что монах Варнава «поведения хорошего и усердно проходит послушание». 29 августа 1871 года епископом Леонидом (Краснопевковым) в храме Святителя Николая в Николо-Угрешском монастыре он был рукоположен во иеродиакона.

«После посвящения, — как пишет один из жизнеописателей, — когда приходилось отцу Варнаве часто служить, душа его наполнялась неизъяснимо высоким восторгом и горяча была молитва благочестивого иеродиакона».

Но не успел еще новорукоположенный иеродиакон навыкнуть диаконскому служению, как был возведен он в степень священства. 10 января 1872 года Учрежденный собор Лавры ходатайствовал перед митрополитом Московским и Коломенским Иннокентием о рукоположении иеродиакона Варнавы во иеромонаха. Перед рукоположением иеродиакон Варнава подписал так называемую присягу иеромонаха.

«Я, нижеподписавшийся, соблюдая свято и нерушимо данную мною присягу на верность подданства Его Императорскому Величеству, призываемый ныне к служению иеромонашескому, обязуюсь и клянусь Всемогущим Богом пред Святым Евангелием в том, что желаю и, при помощи Божией, всемерно потщусь проходить служение сие согласно с словом Божиим, с правилами церковными и указаниями начальства; богослужение и Таинства совершать по чиноположению церковному, ничтоже произвольно изменяя; учение веры содержать и другим преподавать по руководству Святыя Православныя Церкви и святых отец; вверяемые попечению моему души охранять от ересей и расколов и заблудших вразумлять и обращать на путь истины; провождать жизнь благочестную, трезвенную, от суетных мирских обычаев устраненную, в духе смиренномудрия и кротости, и благим примером руководствовать других к благочестию; во всяком деле служения моего иметь в мыслях моих не свою честь или выгоды, но славу Божию, благо Святой Церкви и спасение ближних; в чем да поможет мне Господь Бог благодатию Своею молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых. В заключение сего клятвенного обещания моего целую слова и крест Спасителя моего. Аминь. К сей присяге иеродиакон Варнава руку приложил».

20 января 1872 года в Покровской церкви Высокопетровского монастыря епископом Можайским Игнатием (Рождественским) иеродиакон Варнава был рукоположен во иеромонаха.

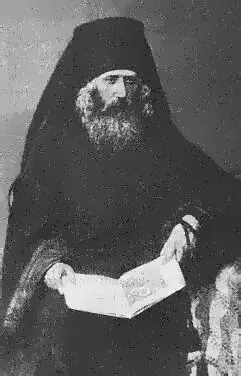

Отец Варнава в сане иеродиакона.

Пред престолом Господа Бога предстал новый пастырь и молитвенник, которому суждено было собрать возле себя великое множество духовных чад и плодотворно служить ближним, вселяя в душах их мир и любовь. Одному Господу Богу известно, какой огонь благоговения и любви горел в сердце нового пастыря, когда впервые предстал он пред Его престолом.

Не могла укрыться духовная зрелость иеромонаха Варнавы от лиц, знавших его. Вскоре широкая известность в народе побудила наместника Лавры архимандрита Антония утвердить отца Варнаву в звании народного духовника «Пещер» Гефсиманского скита. Как ни отклонял от себя такую ответственную обязанность молодой монах, начальство твердо решило — «быть по сему», и батюшка покорился. Воспитываемый до этого времени старцами-наставниками и сокровенным иноческим деланием, отец Варнава теперь сам становится воспитателем и духовным врачом людских сердец, отзывавшихся на глас любви и сочувствия. Это было 24 января 1873 года. С той поры старец стал уже признанным отцом духовно возрождаемых им к новой жизни, совершенно преданных и глубоко любящих его духовных детей.

Должность духовника сделала отца Варнаву еще более известным среди богомольцев, о чем пророчески предрекали ему старцы. Теперь посетители в еще большем количестве стали стекаться к отцу Варнаве за благословением, советом в каких-либо важных жизненных обстоятельствах, утешением в скорбях. Все дни — с раннего утра до глубокой ночи — он посвящал теперь духовничеству. Двери его убогой келлии были одинаково открыты для всех. Старушка, издалека пришедшая на богомолье к «Троице-Сергию», юноша-студент, ученый профессор, сановник, мастеровой, торговец, молоденькая девушка, монахини, дети — все шли к батюшке и получали от него добрый совет, наставление, тепло и ласку. Для всех он был одинаково доступен, всех одинаково привечал словом отеческой любви, утешения как истинный «сын утешения». Отец Варнава искренно, от души радовался с радующимися, соскорбел скорбящим; он был серьезным и полезным собеседником деловых людей, по-отечески снисходительно и ласково наставлял молодежь. Само лицо его озарялось светлой радостью, несмотря на то что он часто испытывал крайнее переутомление, так что голос его в разговоре с посетителями был едва слышен.

Читать дальше

![Варнава Гефсиманский Преподобный Варнава, старец Гефсиманского скита [Житие, письма, духовные поучения] обложка книги](/books/394292/varnava-gefsimanskij-prepodobnyj-varnava-starec-g-cover.webp)