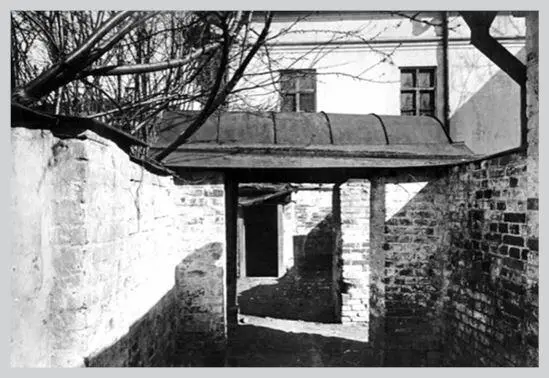

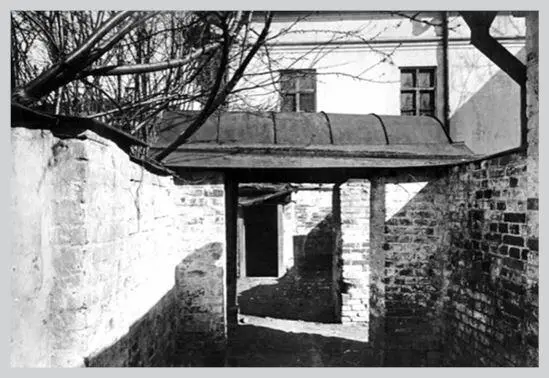

Вот прабаба Поля моя с дедом Яковом по сыновьему вызову и въехали в усадьбу. Красиво звучит – въехали в усадьбу! Вселились в подвал! Вход в наш подвал был из маленького дровяного дворика с калиткой, через которую сгружали дрова. Он так официально и назывался – дровяной дворик. Раз в неделю подъезжала подвода и не со стороны Поварской, а сбоку, через внутренний двор именья Олсуфьевых или Соллогубов (по фамилии владельцев в разные времена). Калитку по сигналу открывали и разгружались. Около входа всегда было навалено поленьев. Их никто не складывал, поскольку они быстро распределялись по семьям (буржуйки тогда были в каждой комнате), но выглядел из-за этого наш маленький дворик как-то неуютно и неухоженно. Потом построили сарай, и дрова стали складывать туда вместе со всем барахлом, а для сидения-общения перед сараем поставили беседку из белого штакетника с зеленой крышей, которую быстро окутал девичий виноград.

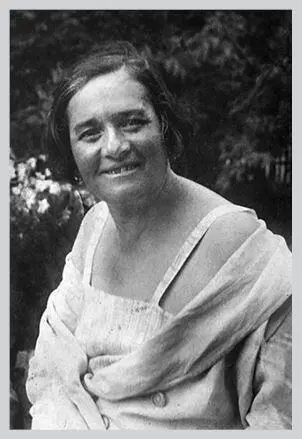

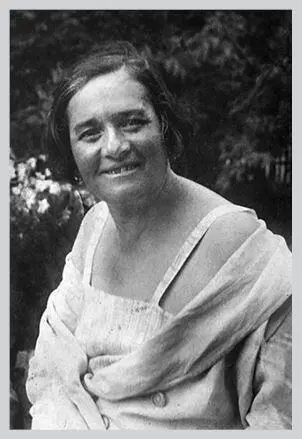

Прабабушка Поля в конце 1920-х, веселая и летняя

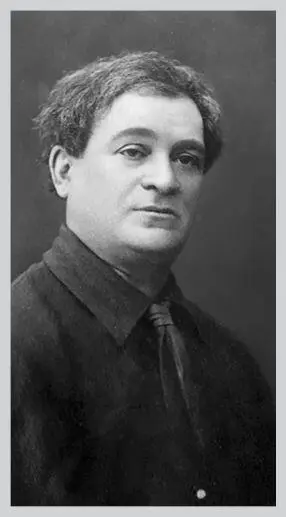

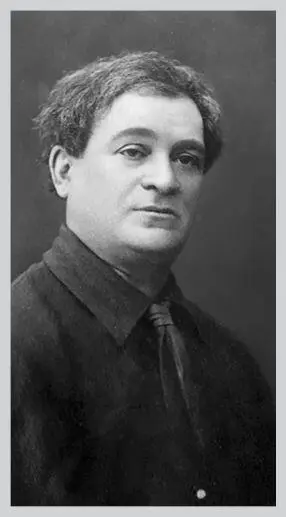

Мой прадед, Яков Григорьевич, всегда достойный, молчаливый и благородный. 1920-е гг.

Разместили разросшуюся семью сначала в двух комнатах подземной коммуналки, рассчитанной всего на четыре семьи. Четыре семьи – это почти отдельная квартира, в остальных подвалах жило по десять семей! С уровня земли шла кривенькая и довольно крутая лесенка вниз, в коридор, в темноту, на ступенек 7–8 в подпол. Как въехали, Поля с Яшей начали спор, очень долго потом не прекращавшийся, – подвал это или полуподвал. Поля говорила, что полуподвал (ей так было морально легче в нем жить после их отдельного чудесного и солнечного саратовского домика), Яков же был уверен, что это обычный подвал, никакой не полу.

– Ну окна же есть, – не унималась Поля, – значит, полуподвал, в подвале окошек быть не может!

– Окошки-то с приямком, под землей то есть. Были бы над землей, был бы полуподвал! – выстраивал логическое объяснение Яков.

Так и было: оконца обеих комнатушек находились под самым потолком, – солнце комнату не освещало никогда, из видимости в окно – одна глина, уходящая вверх, к уровню земли – «культурный слой», как Поля называла этот шикарный вид. Узкая рама редко когда открывалась – куда ее было открывать? Разве что форточку можно было распахнуть, но летом в нее летела пыль со двора, а зимой засыпало снегом. Одна комнатка ютила родителей, Полю и Якова, совсем махонькая, тоже, как и многие, похожая на купе в поезде – два сколоченных топчана с матрасами да стол между ними. Другая, большая, 20-метровая и двухуровневая, со ступенькой, Арошина, где отгородили угол для сестры Лидки, моей бабушки. А дальше соседи налево-направо. В конце длинного и совсем темненького коридора находилась кухня и вечно шумела ванна, сначала с дровяной печкой, а потом с газовой горелкой, а рядом – страшный сортир буквой Г, куда и зайти было боязно. Как только Поля ни пыталась бороться с влагой и слизью, которая появлялась волшебным образом из ничего и стекала по зеленым кафельным стенкам, – все без толку. Иногда ей казалось, что это какое-то живое существо, которое обволакивает комнатенку склизким коконом, словно собирается выродить там незнамо что. И всегда после тщательной уборки туалета или просто после его посещения она плотно прикрывала дверь и запирала его на крючок со стороны коридора. На всякий случай.

Наш дровяной дворик и вход в подвал, 1910-е.

Соседями нашей только что въехавшей и не успевшей еще разрастись семьи оказались люди вполне интеллигентные, хоть и малообщительные: семья учителей с сыном, жившая налево по коридору, и зрелая проститутка, любовница самого Мате Залки, жившая направо.

В самом дальнем конце коридора, напротив кухни, была маленькая узкая дверь, можно было подумать, что в шкаф, но вела она в две комнаты учителей Печенкиных – Сергея с Серафимой – и их великовозрастного сына Степана. Если все остальные люди произошли от обезьян, то конкретно эти – от морских коньков. Невозможно было объяснить, как Сергей и Серафима нашли друг друга в огромном мире лунолицых людей. В фас их почти видно не было, только в профиль. Особенной остротой отличалась Фима. Когда она быстро шла по двору, ее горбоватый нос рассекал воздух с чуть слышным свистом. Глаза смотрели по сторонам, а чтобы ни на что не налететь, ей приходилось чуть поворачивать голову. «Увидеть хоть одним глазком» – эту поговорку придумали именно про нее. Щеки были настолько впалыми, что казалось, соприкасались изнутри. Она не пыталась даже чуть изменить себя стрижкой, привыкнув с детства затягивать волосы в хвост, который с годами превратился в пучок. Аккуратно-аккуратно, волосок к волоску, гладенько-гладенько, даже без челочки, чтобы удивительной формы череп ее был виден во всей красе. Он несомненно стал бы артефактом Кунсткамеры, живи Фима в петровские времена. При этом она отличалась острым языком и блистала остроумием – собственно, всё, связанное с ней, было острым. И муж тоже. И если Фима была шатенкой, то Сережа природным блондином, почти альбиносом, со снежными ресницами и отдающими в слоновую кость волосами.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Екатерина Рождественская - Балкон на Кутузовском [litres]](/books/393763/ekaterina-rozhdestvenskaya-balkon-na-kutuzovskom-li-thumb.webp)