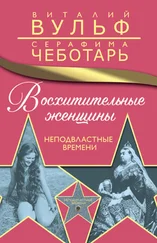

Прошло столько лет, а я до сих пор помню, как бесшумный занавес открывал празднично светлую комнату с барскими окнами. Замечательно описала начало спектакля, пожалуй, самый выдающийся критик кино и театра Майя Туровская: узкая фигура Ирины – Степановой в белом платье, виолончельный голос Еланской – Ольги и лицо Тарасовой с вздрагивающими породистыми ноздрями.

Тарасова – Маша занимала все мое внимание. Тогда только-только на экранах появился фильм «Без вины виноватые» с Тарасовой в роли Кручининой, и успех у нее был громадный.

Это была актриса поразительной красоты и темперамента. Она сидела в кресле в черном платье и читала книгу, и весь зал ждал, когда она поднимет лицо и скажет первые слова роли: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том». Лучшей Маши я не видел никогда в жизни.

Последний акт. Березовая аллея, уходящая в глубину, надрывающий сердце марш и незабываемая интонация Тузенбаха: «Я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтоб мне сварили». Жизнь, вложенная в одну незначащую фразу, как заметила Майя Туровская. (Тузенбаха играл в тот вечер забытый ныне артист Свободин: первый исполнитель роли, великий Хмелев, умер в 1945 году.) Потом выстрел – и метнувшаяся по аллее фигура Ирины. «Уходят наши. Ну что же… Счастливый им путь».

Наверное, не все играли одинаково, но мне казалось, что ничего более гармоничного и прекрасного я не видел никогда.

Потом я много раз видел «Три сестры»: у Товстоногова, у Ефремова, у Волчек, у Эфроса, у Любимова, у Питера Штайна, но ни разу не текли у меня слезы, горькие и сладкие, о чем-то совсем несбыточном. В последующие годы я много-много раз видел «Три сестры» Немировича-Данченко, естественно, спектакль дряхлел, но никогда не утрачивал благородства, и Маша – Тарасова, сыгравшая вместе со Степановой и Еланской «Три сестры» в последний раз в 1956 году, по-прежнему оставалась для меня единственной и великолепной. Незабываемые три актрисы в великом спектакле!

Сегодня, когда Тарасовой нет в живых (она умерла в 1973 году), когда прошло более полувека с того дня, когда я впервые увидел ее, в день ее столетнего юбилея в нашей печати появились статьи, резко ее критикующие. Талантливая и очень образованная Инна Соловьева в годы нашей близкой дружбы как-то призналась, что в молодости никогда не любила Тарасову, Бабанову и Раневскую, и острая на язык Марина Неелова, узнав об этом, заметила: «Как бы я хотела быть среди тех, кого не любит Инна Соловьева». Ее субъективизм оказался гибельным для молодого поколения, не видевших ни Тарасовой, ни Ливанова, ни Андровской, ни остальных мхатовских стариков. С годами так сложилось, что от любви или нелюбви Инны Соловьевой словно стала зависеть история старого Художественного театра, на ее работах учится молодежь, и все настоящее постепенно уходит в песок.

С МХАТом связано лучшее время моей московской жизни (в Москве я с 17 лет, когда приехал учиться в Университете). Помню, как у касс стояли толпы, как к пяти часам стекались зрители в поисках спекулянтов, чтобы достать билет, и «Анна Каренина», которую спустя пятьдесят лет после премьеры разругала новая критика, производила ошеломляющее впечатление.

С «Анной Карениной» произошла драматическая история. Ее сняли на телевидении в 1953 году. Тарасова была уже очень немолода – 55 лет. Снимать спектакли тогда телевидение не умело, оно только начинало свой путь в нашей стране. Когда мхатовцы увидели, что́ получилось, они пришли в ужас. Это не имело никакого отношения к тому, что шло на сцене даже в те годы.

Зерно спектакля – это Анна, как писал когда-то Немирович-Данченко. Красота – живая, естественная, охваченная естественным горением, и рядом красивость – искусственная, выдуманная, порабощенная и убивающая. Живая, прекрасная правда – и мертвая, импозантная декорация.

Массовые сцены были поразительны, больше никто их так не ставил. Гостиная Бетси Тверской с темными стенами, огни свеч, лакеи бесшумно передвигают стулья, разносят чай. Блестят серебро самовара и прозрачный фарфор чайного сервиза. С появлением Бетси – Степановой на сцену накатывался воздух великосветских салонов императорского Петербурга, с их фарисейством, ложью и лицемерием. Знаменитая сцена скачек. Море кисеи, лент, перьев, зонтиков и цветов. На трибунах шумно, ждут начала скачек. Когда начинался заезд, разговоры прекращались. Сцены «Дворца» и «Театра» сливались не в иллюстрации к толстовскому роману, а в спектакль-роман. В нем сочетались пластика, живопись, строго мелодически построенная речь, ритм, динамика развития актерских образов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу