Готовя к изданию воспоминания Журавлева, мы прошли его обычной дорогой к институту – по Старой Басманной, Демидовскому переулку, к «усадьбе» Демидовых на улице Казакова (бывший Гороховский переулок). Близость Курского вокзала создает оживленную суету на улице, а в старинном здании с двухметровыми стенами – негородское спокойствие, умиротворенность. Подновленное к юбилеям здание, яркий желто-белый фасад, часовня Св. Елены и Константина прямо в парадной части вестибюля за бархатной темно-бордовой шторкой с броской надписью «Вытирайте ноги». Огромный черный бронзовый памятник «Землеустроителю России» во внутреннем дворе… В университетском музее, уже закрывавшемся, нас встретили неприветливо: рабочий день закончился, и меньше всего здесь ждали посторонних посетителей. Но имя Дмитрия Ивановича внезапно поменяло настроение. Подарили книгу, где о Журавлеве сказано:

Факультет земельного кадастра. В первые годы советской власти в Межевом институте физика не преподавалась: кафедра физики была создана в МИИЗ в 1930 г. <���…> С 1940 по 1963 г. кафедру возглавлял талантливый педагог профессор Д.И. Журавлев, приложивший немало усилий для создания курса физики для землеустроителей и геодезистов. Им был организован современный для того времени лабораторный практикум, включающий до 50 работ. Под его руководством подготовлены методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов землеустроительной и геодезической специальностей, новые лекционно-демонстративные опыты <���…> Провел фундаментальные научные исследования, основанные на аналогии явлений электродинамики и термодинамики в структуре математического описания процессов. Он модернизировал рефрактометр и сконструировал оборудование для определения кардинальных точек и плоскостей оптической системы [17] От землемерной школы до университета. Очерки истории ГИЗ за 1779–2004 годы. М.: КолосС, 2004. С. 394.

.

В 1963 г. Журавлев вышел на пенсию: сразу, как только стало возможно. Время и силы нужны были для других занятий. Приведение в порядок своего «умственного хозяйства», архива, впервые за всю жизнь – устройство собственного быта. С этого момента Журавлев называет себя свободным человеком. Как оказалось, на всю эту деятельную свободу отпущено было не многим больше полутора десятилетий.

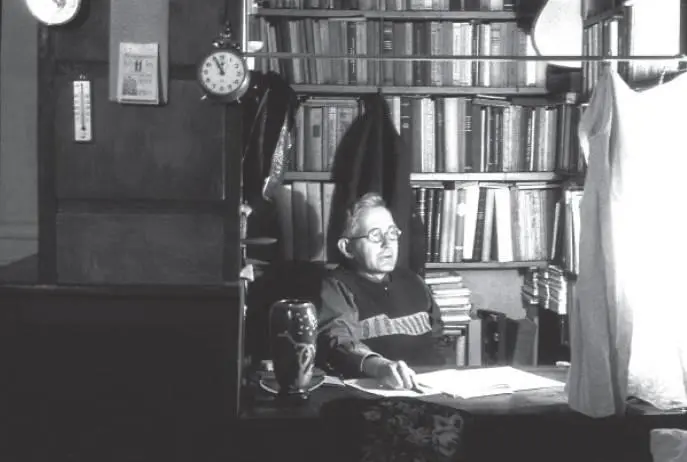

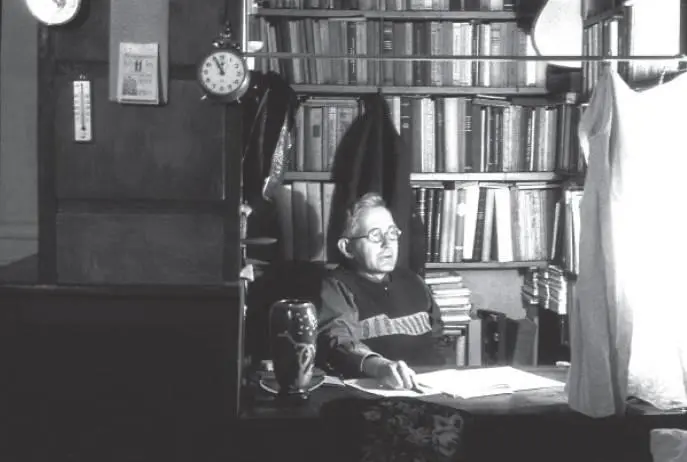

Д.И. Журавлев, 1950-е годы

Дмитрий Иванович утверждал (хотя и не пояснял этого сколько-нибудь подробно), что начиная с 1940-х годов основным предметом его интеллектуальных интересов стала «практическая философия». К области «практической философии», видимо, относилась, кроме преподавания, работа над воспоминаниями (сохранились также наброски трактата этико-религиозного характера – в отличие от воспоминаний, этот текст, насколько мы можем судить, читателей не имел и в семье не обсуждался).

* * *

Публикуемые воспоминания посвящены в основном семейной жизни духовенства Рязанской губернии в XIX – начале ХХ в. Они основаны не только на собственных впечатлениях автора, но и на рассказах родных, на хранившихся в семье письменных свидетельствах о прошлом. Последовательно прописанное повествование доведено до 1914 г., когда «болезнь и смерть» любимого старшего брата Сережи «положила резкую границу между счастливым радостным детством и всей последующей тяжелой жизнью». О последующих событиях Дмитрий Иванович вспоминать был не склонен.

Ценно прежде всего подробное описание повседневной жизни. И в этом отношении воспоминания вроде бы не уникальны: мемуарные свидетельства о провинциальном быте, в том числе быте духовенства, в последнее время обнаруживаются и печатаются все чаще и охотнее. Но воспоминаний именно о Скопине и уезде, хоть сколько-нибудь подробных, кажется, почти нет, по крайней мере, среди опубликованного.

Что касается достоверности, то предлагаемые воспоминания вполне точны там, где автор опирается на собственные впечатления и семейные документы. Там, где передаются чужие рассказы (например, отца о Рязанской семинарии или о жизни в Скопине в 1920-х годах), приходилось встречать довольно существенные расхождения с другими свидетельствами.

Комментируя текст, мы иногда находили случаи – и пока трудно определить их общее число, – когда некоторые сведения, которые сообщает Журавлев, явно точнее сведений из печатных источников. Это связано прежде всего с историей семьи. Среди родни Журавлевых – Левитовых были известные люди, иерархи церкви; и в их опубликованных биографиях есть и ошибки, и пробелы, которые снимает, например, Помянник [18] В помянник записывают имена для поминовения в молитвах, имена как живых, так и мертвых. В семейном Помяннике Журавлевых, заполнявшемся о. Иоанном, указываются даты жизни людей, поминаемых в молитвах.

о. Иоанна [19] Например, о наместнике Троице-Сергиевой Лавры о. Павле (Глебове) почему-то обычно сообщается (в том числе и в некрологе), что его отец (прадед Дмитрия Ивановича) был «дьяконом города Скопина». На самом деле Иван Коренев был дьячком с. Корневого. Дата смерти брата о. Павла, архимандрита Феофана, наместника Саввино-Сторожевского монастыря и настоятеля Борисоглебского Дмитровского монастыря, известна именно по Помяннику и приведена в воспоминаниях (некролог пока не найден, а на сохранившейся надгробной плите фрагмент с указанием года смерти утрачен). О происхождении матери Евгении (Екатерины Алексеевны Виноградовой), известной последней игуменьи кремлевского Вознесенского монастыря, родственницы Журавлевых – Левитовых, вообще нигде не упоминается. И это только то, что сразу заметно.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Дмитрий Миропольский - American’ец [Жизнь и удивительные приключения авантюриста графа Фёдора Ивановича Толстого]](/books/426801/dmitrij-miropolskij-american-ec-zhizn-i-udivitel-thumb.webp)