Юрий Васюнькин,

член Союза писателей России, исполнительный директор Рязанского землячества в Москве

Когда он подвиг совершает,

То не заботится ничуть,

Узнает кто, иль не узнает

О нём самом когда-нибудь.

Но мир подарен всей планете,

И светит солнышко над ней

Лишь потому, что есть на свете

Солдаты Родины моей.

Есть герои известные всем. Есть герои малоизвестные. А есть ещё и не известные никому. Но значение подвига, его ценность измеряется не только известностью.

Наверное, величие подвига в том и состоит, что, как правило, он совершается, когда человек остаётся один на один со своей совестью. Один! Никто его не увидит и не узнает, что он совершил.

Подвиг – это всегда мужество и бескорыстие.

Про героев обычно говорят: бесстрашные. Не думаю – все знают страх. Просто это люди, победившие свой страх. Только ради великой цели, великого чувства любви к Родине, к людям, к жизни совершаются подвиги.

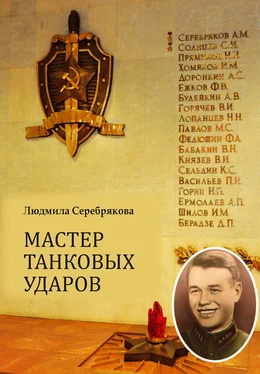

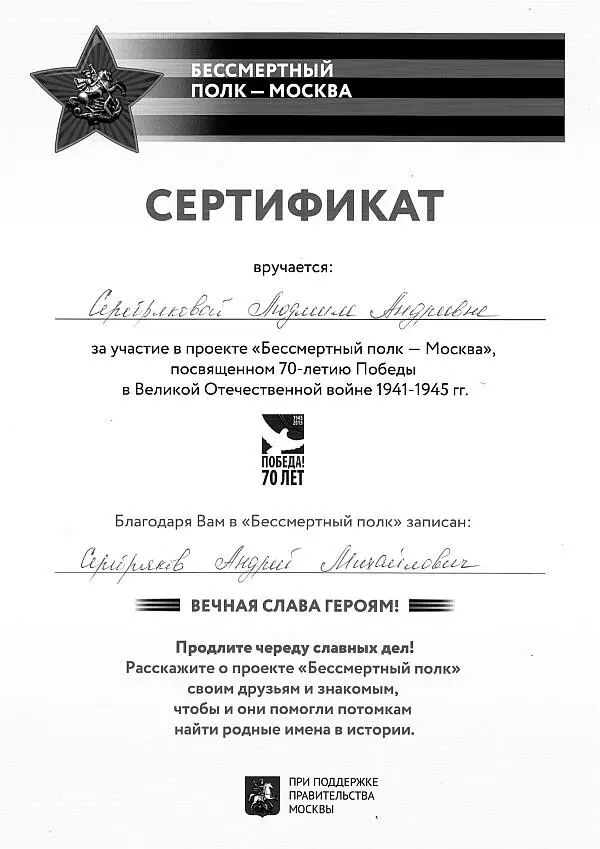

ОДИН ИЗ ТАКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ – СОЛДАТ И ГРАЖДАНИН

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

СЕРЕБРЯКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Жизнь его была короткой, неполных 29 лет. Но он олицетворяет целую эпоху.

Почти 13 тысяч сыновей и дочерей нашего народа удостоены высшей степени отличия СССР и РФ. Немеркнущие подвиги, которыми они прославили свою Великую Родину, рождают чувство гордости за наш народ, за нашу страну.

История свидетельствует: подвиги героев бессмертны. Они живут в памяти людей, передаются из поколения в поколение, служат делу воспитания гражданственности, нравственности, патриотизма.

Благородная суть советского героизма, его массовый характер с необычайной силой раскрылись в суровые годы Великой Отечественной войны. С первых же дней на борьбу с фашистскими захватчиками поднялись все советские люди.

Биография любого героя – воина или труженика тыла, солдата или маршала, лётчика, танкиста или сапёра, русского, украинца или казаха – живая страница истории, волнующий эпизод ратного или трудового пути, пройденного нашим народом к Великой Победе.

ГЕРОИЗМ В ТЕ ГОДЫ СТАЛ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМОЙ ЖИЗНИ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ.

Народная мудрость гласит: «Пока жива память, жив народ, жива нация». Сегодня с благодарной Памятью существует неблагодарная забывчивость, которую наши недруги используют в своих корыстных, а порой и агрессивных целях. Поэтому в нынешнем сложном мире мы должны быть бережны к Памяти, к своей истории. И ещё: правы патриоты России, которые говорят: «Родина жива до тех пор, пока есть сыновья, которые её любят».

Родина героя – город Ряжск

Много городов на свете разных,

Только мне милей во много раз,

Даже знаменитых и прекрасных,

Городок с простым названьем Ряжск.

Невелик он – не чета столицам…

Вячеслав Каминский

Город Ряжск расположен на юго-востоке Рязанской области. Возник он в ХVI веке как город-крепость, защитник южных рубежей русского государства.

Ряжская крепость была узловым стратегическим пунктом Большой Засечной черты.

Первое упоминание о Ряжске относится к 1502 году. Великий князь Иван III, отправляя турецкого посла на родину из Москвы по воде, дал наказ: «От старой Рязани ехать Пронею вверх, а из Прони к Пранову, а из Прановой Хуптою вверх до переволоки до Рясского поля… да переволокою Рясским полем до реки до Рясы…».

Большое внимание уделялось сторожевой и пограничной службе. В Ряжске жили служивые люди, которые набирались из «вольных, охочих людей» – городовые казаки, стрельцы, пушкари, кузнецы, позднее солдаты и драгуны.

Ряжские воины принимали участие в самых значительных событиях отечественной истории.

В 1572 г. сражались с неприятельскими силами крымского хана Девлет Гирея. Осенью 1574 г. Ряжские ратники участвовали в крупном и победоносном для русских сражении с крымскими татарами у урочища Печерниковы Дубравы, где русское войско возглавил воевода князь П. В. Серебряный.

У стен Ряжска дважды шли жестокие бои с отрядами польских захватчиков (1608 г.). В июне 1612 г. ряжцы влились в состав ополчения князя Дмитрия Пожарского и гражданина Козьмы Минина.

Население Ряжской округи участвовало в первой крестьянской войне под руководством И. И. Болотникова (1606–1607 гг.). Не обошла Ряжские земли и крестьянская война под предводительством Степана Разина.

Читать дальше