Пожалуй, в этом и кроется ответ на вопрос: «Что же оно такое – Дом Шульманов?». Наверное, когда не прекращается связь поколений и когда внуки, родители и деды – одно целое. И когда каждый отдает в общий Дом всё свое – всё, что он имеет и чем живет.

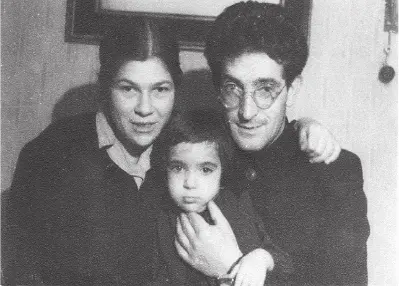

1949 год – год окончания аспирантуры. Успешная защита обоих, а на руках – только что родившийся сын… Хотелось бы еще раз сказать, еще раз подчеркнуть, что научную жизнь нашей мамы, Рахили Ефремовны Шульман-Альбовой, трудно отделить от научной судьбы нашего отца Соломона Самуиловича Шульмана. 20 лет проработала она на родной кафедре и, как сказано в Приказе ЛГУ от 24.06.1963 г., «…внесла весомый вклад в научную и педагогическую деятельность. Ею выполнен ряд значительных исследований в области экологической паразитологии, она – автор более 50-ти научных работ, среди которых имеются как солидные монографии, так и научно-популярные брошюры, помогала она отцу и в науке, работая над библиографией…» В совершенстве владея французским и английским, неплохо зная немецкий, будучи сама паразитологом, она стала отцу поистине незаменимым помощником. Иногда их интересы в науке совпадали, и тогда рождались совместные исследования. Таковой, например, стала монография «Паразиты рыб Белого моря».

Молодая семья, 1948 г.

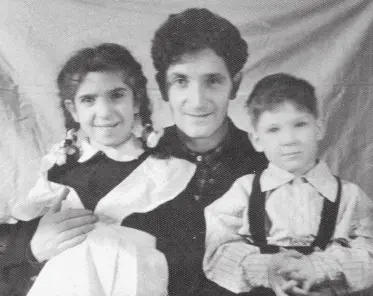

Лия и Борис с папой, 1952 г.

Выйдя на пенсию, мама «…и после этого не потеряла связи ни с наукой, ни со своими многочисленными друзьями и коллегами, многие из которых впоследствии стали докторами наук» (С.С. Шульман «Посмертное слово»). К тому же именно в эти годы мама приводила в порядок архивы Дома: и дедушки Самуила, и свой, и папин, и архив папиной обширной деловой переписки. Помогала она отцу и в научной работе над библиографией к монографии «Класс миксоспоридий Мировой фауны». А еще мама вела Дом. И была в нем не только гостеприимной хозяйкой, но и верным, преданным и чутким другом всем приходившим, приезжавшим и прилетавшим на консультации коллегам. Именно тогда друзья и стали поговаривать про «семинар на дому»…

Но в нашем Доме людей ждали не одни лишь научные консультации. Сколько замечательных людей приходило к нам, сколько было встреч и интересных разговоров! Вот слова московской журналистки Галины Зиновьевны Снитовской о нашей семье – «семье ученых-биологов и педагогов, людей глубоких знаний и широких интересов: не только коллеги, но и математики, артисты и поэты, не только земляки, но и гости разных городов страны приходили в их дом и окунались в атмосферу душевного понимания и высокой интеллигентности. Как немногие, знает отец художницы (Лии Шульман) Петербург— Ленинград, и особое наслаждение для него – водить людей по торжественным улицам и паркам, когда призрачность белых ночей придает трепетную зыбкость гармонически четким силуэтам архитектурных ансамблей. Эту атмосферу дома, эту родительскую любовь к городу впитала и дочь…» (Г.З. Снитовская, из Каталога к выставке «…город мой непостижимый…»). А нам хочется добавить: атмосферу Дома, любовь к Питеру начинал чувствовать каждый, «всяк входящий» (С.С. Шульман), ибо Город как-то неуловимо врастал в нашу повседневную жизнь. Помнится, как, прочитав «Сестру печали» В. Шефнера, родители, стараясь совместить «прочитанное с увиденным», много времени посвятили прогулкам по Васильевскому острову, вместе разыскивая места, упоминавшиеся в книге. Случаев таких было много, как и книг в нашей библиотеке…

В нашем Доме, сколько мы себя помним, главной ценностью, главным достоянием всегда были книги. Библиотека получилась довольно уникальная: еще бы! – ведь каждый покупал, доставал, находил и приносил в Дом что-то свое! Так, от дедушки Самуила остались такие книги, как «Фауст» 1854-го и Ветхий Завет 1877-го, от деда Ефрема – сочинения Дубнова и Вл. Соловьёва, а от мамы и папы – огромнейшая библиотека по биологии и художественной литературе… Есть в ней и книги по искусству, так необходимые Лие, и книги, приобретенные Борисом… Есть в ней и раритеты. Нам известно, что некоторые книги «от нас» в свое время переправлялись в г. Горький Андрею Дмитриевичу Сахарову; мы помним и то время, когда родители, рискуя многим, помогали деньгами и одеждой ссыльным и политзаключенным.

А еще в Доме жила музыка! Сначала это была «музыка из патефона» из огромной коллекции еще довоенных пластинок (от классики до романса и народной, в том числе и еврейской, песни). Потом появились магнитофонные записи Галича, Высоцкого, Клячкина, Новеллы Матвеевой, Городницкого (песни последнего отец любил особенно). Еще позднее – проигрыватель «со всеми теми пластинками, что иметь в доме необходимо, потому что это помогает в работе» (С.С. Шульман). Вспоминается, как во время написания какой-то работы вместе с «дядей Веней» (В.М. Эпштейном) вновь и вновь в течение нескольких дней ставилась пластинка с музыкой Фрэнсиса Гойи. Вкусы обитателей нашего Дома не всегда совпадали. Например, если мама обожала романсы, то отец любил и ценил песни городского фольклора…

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу