К. Ворошилов наградил часами. Их у меня украли.

Отпуск, лето 1938 года, август. Минеральные Воды.

В Железноводске по утрам бродила с кружкой с минеральной водой, болела печень, в те времена я еще лечилась. Обычно, проходя мимо газетного киоска, покупала газету, в ней оказалась траурная рамка с извещением о кончине Станиславского. Я заплакала, но это был не плач, а что-то похожее на собачий лай, я лаяла: ав, ав, ав, и так дошла до санатория, не переставая лаять – кинулась на постель и начала нормально плакать. Не забуду до смертного часа его на сцене. И сейчас вижу перед собой его – Гаева, Крутицкого, Астрова.

Вскоре после «Вассы Железновой» Раневской было присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР».

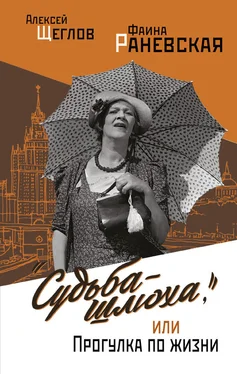

Она уже снимается в кино. Где-то рядом – середина ее жизни.

Потылиха. с 1931-го и навсегда

Кинематограф – страшное дело.

Ф. Раневская

Первая работа в кино – Абрамцево – Ромм – Клятва на Воробьевых горах – Театральный антракт – Счастливые дни – Разлука – Война – Плятт – Слово Ромму

Раневская не жаловала кинематограф. О киносъемках она говорила:

Представьте, что вы моетесь в бане, а туда пришла экскурсия.

Это «несчастье» случилось со мной еще в тридцатых годах, – вспоминала Раневская. – Я была в то время актрисой Камерного театра, и мне посчастливилось работать с таким прекрасным режиссером, как Таиров… Так вот, я собрала все фотографии, на которых была изображена в ролях, сыгранных в периферийных театрах, а их оказалось множество, и отправила на «Мосфильм».

Мне тогда думалось, что эта «Фотогалерея» может поразить режиссеров моей способностью к перевоплощению, и с нетерпением стала ждать приглашений сниматься. И… была наказана за такую свою нескромность. Один мой приятель, артист Камерного театра С. Гартинский, который в то время снимался в кино, чем вызывал во мне чувство черной зависти, вернул однажды мне снимки, сказав: «Это никому не нужно – так просили вам передать».

Я подумала: переживу. Но перестала ходить в кино и буквально возненавидела всех кинодеятелей. Однажды на улице ко мне подошел приветливый молодой человек и сказал, что видел меня в спектакле Камерного театра в «Патетической сонате», после чего загорелся желанием снимать меня во что бы то ни стало. Я кинулась ему на шею… Этот фильм стал первой самостоятельной работой в то время молодого художника кино Михаила Ромма.

Роль была комедийной, но условия работы были для меня драматическими. В то время студия «Мосфильм» не отапливалась, а мне не хватало ни героизма, ни сил, чтобы создать роль в павильоне, напоминавшем гигантский погреб. У меня зуб на зуб не попадал во время съемки…

Нина Станиславовна Сухоцкая вспоминала:

«Я приехала отдохнуть дней на десять – двенадцать вместе с Раневской в Абрамцево. Это был, по-моему, 1931 год. Ромм готовился к своей первой самостоятельной постановке – картине “Пышка”. Было уже холодновато, и по вечерам мы все встречались у камина с дивной врубелевской росписью – Ромм просил нас принять участие в съемках “Пышки”. Ну, как известно, это осуществилось: я снималась в роли молодой монахини, а Фаина – в роли госпожи Луазо.

Когда ставилась “Пышка”, мы встречались с Роммом почти ежедневно, вернее сказать – еженощно. Дело в том, что он ухитрился пригласить на роли в основном актеров разных театров. Поэтому в одно время всех собрать было просто невозможно. Кончилось тем, что съемки стали ночными.

Происходили они там, где теперь “Мосфильм”. Называлось это место Потылиха, может быть, это была деревня с таким названием.

Работа была тяжелая. Даже молодым было тяжело: днем репетиция в театре, потом бежишь домой на полтора-два часа поесть, передохнуть, потом спектакль. И вот после спектакля являлся драндулет, который мы окрестили «черным вороном», он объезжал все театры и собирал актеров на съемку.

Так же мучалась и Раневская. Правда, ей было легче. Она только что сыграла свою первую роль – роль Зинки в пьесе Кулиша “Патетическая соната” – и днем была свободна от репетиций. Однажды, посмотрев на Галю Сергееву, исполнительницу роли Пышки, которая в ту пору была совершенно прелестна, и оценив ее глубокое декольте, Фаина своим дивным басом сказала, к восторгу Ромма: “Эх, не имей сто рублей, а имей двух грудей”.

Для съемки нам выдавали на Потылихе кур. Мы их ели. Но время было тяжелое, и кур было… в обрез. Поэтому мы только откусывали кусочек, а дальше съемка прекращалась. Не выбрасывать же откусанный кусок курицы! Поэтому были изобретены хитрыми бутафорами картоночки, на которых были написаны наши фамилии. Эти картоночки прикреплялись к нашим объедкам. И эти объедки давались нам на следующую съемку, и т. д. Эти куры очень запомнились.

Читать дальше

![Бентли Литтл - Прогулка в одиночестве [сборник]](/books/386927/bentli-littl-progulka-v-odinochestve-sbornik-thumb.webp)