«Тонкий знаток и ценитель живописи, Таиров смог собрать у себя в театре все лучшее, все самое интересное, чем располагало декорационное искусство тех лет. Помню, какие интересные выставки устраивал Таиров в фойе. Тут можно было увидеть эскизы Экстер, Гончаровой, Ларионова, Судейкина, Якулова, братьев Весниных, братьев Стенбергов. Здесь была возможность соприкоснуться с самыми высокими проявлениями творчества художников театра. Не случайно, видимо, атмосфера, пронизанная дыханием большого искусства, сохранялась и в доме у Таирова. Здесь можно было увидеть работы Пикассо, Леже, Павла Кузнецова, великолепные панно Якулова».

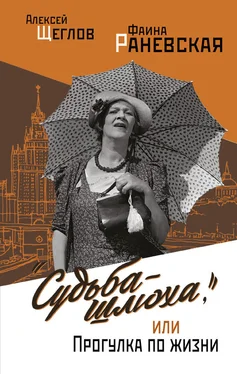

Это пространство так или иначе захватывало всех его обитателей. В 1945 году в каком-то полубессознательном состоянии позади театра у церкви Иоанна Богослова мы играли с моим пятилетним сверстником Сашей – сыном Нины Станиславовны Сухоцкой, подруги Фаины Георгиевны Раневской и племянницы Алисы Коонен. Сухоцкая была участницей гастролей Камерного театра по городам Европы и Латинской Америки, свидетельницей небывалого успеха и гибели театра. Нина Станиславовна жила в двух крошечных смежных комнатах огромного доходного дома по Тверскому бульвару – «через церковь» от Таирова и Коонен. После смерти Алисы Георгиевны Сухоцкая стала ее наследницей.

Огромное мягкое кресло, диван, большую картину в золоченой раме – портрет балерины Ольги Преображенской в белой пачке с ее подписью под фразой: «Я буду жить вечно», – и гигантскую бегонию с фиолетовыми листьями в китайском кашпо я увидел в 70-х годах в доме Раневской. Фаина Георгиевна с досадой сказала: «Это все – имущество Алисы Коонен, Нине некуда поставить, пока поставила ко мне».

Нельзя было тогда найти в доме Раневской другие предметы, вызывавшие у нее чувство такого же бессильного отчаянья и неисправимой беды, как эти четыре громадины, не поместившиеся в их жизни.

Последние полвека церкви Иоанна Богослова – отражение трагической судьбы Камерного театра. Пятьдесят лет ее уснувшие, распадающиеся древние купола и шатер колокольни, казалось, брошены навсегда, забыты – как мы должны были бы забыть искусство Таирова, Коонен, Камерный театр, его жизнь.

Сейчас Иоанн Богослов восстановлен и освящен.

Играли мы в ту пору в помещении бывшего театра ЦТКА, в небольшом зале…

Ф. Раневская

Завадский – Месхетели – «Васса» – Письмо Горькому – Телешева, Тренев и «Красная примадонна» – Дальний Восток

В 1932 году, когда рядом с классическим зданием Театра Красной Армии – бывшего Офицерского собрания – в Москве возникал пятиконечный монстр – новое здание театра архитектора Алабяна, аристократический Юрий Завадский, оставаясь в своей изысканной студии на Сретенке, надел командирскую шинель и стал художественным руководителем Центрального театра Красной Армии.

В феврале 1935 года лирико-драматическая героиня Павла Леонтьевна Вульф впервые играла «возрастную» роль – столетнюю старуху в пьесе Иосифа Прута «Я вас люблю», поставленную Завадским в Театре Красной Армии, где уже больше года работала Раневская после ухода из Камерного театра.

В то время директором нашего театра был Владимир Евгеньевич Месхетели, известный театральный деятель, человек, глубоко и страстно любящий театр. Он с большим вниманием относился к актерам, заботясь об их творческом росте, и старался каждого из нас занять интересной большой работой. В частности, по его инициативе я получила роль Вассы, – вспоминала Фаина Раневская.

Несмотря на громадный соблазн работать над такой прекрасной ролью и играть ее, я просила не занимать меня в ней, из опасения не справиться с Вассой, и даже предлагала дать мне роль Анны Оношенковой. Мне казалось тогда, что я вижу Анну отчетливее, яснее. И все же мне пришлось играть Вассу. Но сомнения и опасения мои были так велики, что я написала о них Алексею Максимовичу Горькому. Однако послать это письмо я не решилась: в те дни Горький уже был тяжело болен. А когда я шла на генеральную репетицию, то увидела на улице приспущенные в знак траура по Горькому флаги.

Репетировала в 36-м году с режиссером Телешевой «Вассу Железнову» в Театре Красной Армии. Ее позвали к телефону, звонил Константин Сергеевич. Телешева отвечала, волнуясь, на все его вопросы, заявив, что у актера, играющего в массовой сцене, болят зубы и что актер просит разрешения перевязать щеку, опасаясь простуды. Я взяла соседнюю трубку, чтобы послушать все, что говорит К.С. Он категорически запретил перевязывать щеку. На вопрос Телешевой – как же быть, К.С. сказал: «Заменить спектакль». Затем Телешева пожаловалась на Ливанова, говоря, что он ее не слушает, на что Станиславский ответил грозно: «Пожалуйста, не трогайте Ливанова, он сам дойдет». А ведь Телешева была режиссером спектакля…

Читать дальше

![Бентли Литтл - Прогулка в одиночестве [сборник]](/books/386927/bentli-littl-progulka-v-odinochestve-sbornik-thumb.webp)