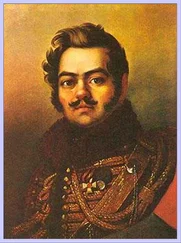

Давыдов же всем своим существом, всем сердцем и разумом как на заре декабризма, так и в последующие годы неизменно оставался на стороне тех, кто готовил себя к ниспровержению твердыни самовластья, зловещей «крепости у моря». Единственный вопрос на этот счет, который он ставил перед собою и перед своими ближайшими друзьями и сподвижниками, был сформулирован предельно сжато: штурм или осада? И сам же отвечал на него после глубоких раздумий и дружеских споров: после осады — штурм!..

Чем более приглядывался Денис Васильевич к своей штабной деятельности, тем более уверялся, что она есть не что иное, как пустое времяпрепровождение среди бесконечных и в конечном счете не нужных никому казенных отчетов, предписаний и рапортов. Должность воистину подьяческая, хоть целыми сутками не выпускай из рук пера, конца этому бумаготворчеству нет и, должно быть, не будет.

Все чаще Давыдов задумывался о том, что не худо бы обрести для себя хотя бы относительную свободу.

Оглядываясь вокруг себя, Давыдов по беспокойному и бескомпромиссному свойству души рвался к живому, ощутимо полезному делу и покуда не находил его. Армейские порядки, насаждаемые свыше, как еще раз показали высочайшие смотры, производили на него весьма гнетущее впечатление.

Иную обстановку Денис Васильевич видел пока лишь в Тульчине, в главной квартире Павла Дмитриевича Киселева.

Здесь вокруг либерально настроенного начальника собрались деятельные, высокообразованные и обладающие незаурядными способностями офицеры, среди которых обращали на себя внимание своими познаниями и прочими достоинствами адъютант главнокомандующего большелобый подполковник Пестель, награжденный за сражение при Бородине золотою шпагою с надписью «За храбрость»; старший адъютант Киселева, капитан квартирмейстерской части Иван Григорьевич Бурцов, которого Давыдов несколько знал по Петербургу; волоокий красавец кавалергардский ротмистр Ивашев; сосредоточенный и вдумчивый, недавно прибывший в армию юный прапорщик Николай Басаргин. С ними со всеми Давыдов сошелся на удивление быстро. И откровенные беседы с ними, и оживленные споры были истинною отрадою для его души.

И тем тягостнее было Давыдову возвращаться в Кременчуг, где на него вновь наваливалась унылая сумрачность изрядно опостылевшей казенно-бумажной службы. Близких его убеждениям и интересам людей в 3-м корпусе как-то не находилось.

По зимней поре, незадолго до рождества, Денис Васильевич взял соизволение на двухмесячный отпуск и отбыл с женою в Москву.

— Хорошо бы сюда, Денисушка, более и не возвращаться, — вздохнула Софья Николаевна, с осторожностью усаживаясь в санях и закрываясь меховым пологом. Она была на сносях. Давыдовы ждали своего первенца.

Сразу же по приезде в первопрестольную Денис Васильевич начал прощупывать почву относительно того, чтобы задержаться в Москве подольше. Закревский посоветовал взять заграничный отпуск для лечения. Такие отпуска давались обычно без ограничения срока, и многие военные, не рвавшиеся к службе, находились в них годами. Это была, по сути дела, неофициальная форма добровольной отставки.

С 17 марта 1820 года подобный «заграничный отпуск» с состоянием по кавалерии оформил и Давыдов. Однако ни в какие дальние края ехать он и не собирался. Супруга его родила чернобровую и курносую дочь Сонечку. Денис Васильевич боготворил ее и жену. Он был счастлив. Уставший от однообразия армейской службы, он упивался семейным покоем, благополучием и простой человеческой радостью.

В начале лета он купил село Приютово в 70 верстах от Москвы, «в местах, — как сам он сообщал друзьям, — прелестных, с домом, садом и со всеми принадлежностями». Теперь о себе он мог говорить своими же элегически-пасторальными стихами:

Погибните навек, мечты предрассуждений,

И ты, причина заблуждений,

Чад упоительный и славы и побед!

В уединении спокойный домосед

И мирный семьянин, не постыжусь порою

Поднять смиренный плуг солдатскою рукою

Иль, поселян в кругу, в день летний, золотой

Взмахнуть среди лугов железною косой.

В подчеркнуто безмятежных тонах он описывал свою сельскую жизнь и Арсению Андреевичу Закревскому:

«...Встаю рано, пишу, роюсь в огороде, скачу по полям за зайцами, покоен и счастлив, более нежели ожидал когда-нибудь быть столько счастливым!..»

Версию о своей полной безмятежности и отрыве от тревожных веяний времени Давыдов поддерживал старательно и заботливо. Те, кто его маловато знал, с готовностью в нее верили. В петербургских литературных кружках и салонах толковали о том, что поэт-гусар, женившись, окончательно остепенился и оставил все свои ухарские замашки и благие порывы. Приятель Жуковского и сотоварищ по «Арзамасу» поэт и историк Александр Воейков, которому, кстати, ни Жуковский, ни Денис Давыдов особо не доверяли, прислал даже пространное стихотворное послание, в котором выражал свое недоумение по поводу столь разительных перемен:

Читать дальше