Успеху переговоров с Америкой способствовала личность Литвинова. Он умел воздействовать на государственных деятелей Америки, на президента Рузвельта, извлечь из своих хороших отношений с государственными деятелями Соединенных Штатов большую пользу для Советского Союза. В этой связи следует отметить, что именно М. М. Литвинов был тем советским дипломатом, который действовал на двух важнейших этапах советско-американских отношений: в 1933 году он немало способствовал установлению с Соединенными Штатами дипломатических отношений, а в 1941–1943 годах много сил отдал для укрепления сотрудничества между СССР и США, ставших союзниками в войне против гитлеровской Германии.

Думаю, что книга о Максиме Максимовиче Литвинове, показывающая его жизненный путь, раскрывающая его интересную, многогранную деятельность, самобытный характер, сложившийся в суровые годы подполья и эмиграции, поможет советским людям еще лучше познать, как трудна и сложна была борьба нашей партии, как нелегко доставались наши победы и какими были люди, их ковавшие.

А. И. МИКОЯН Москва, 1968 год

Поколение, родившееся в последние годы старого мира, хорошо знало Максима Максимовича Литвинова. Его редко называли по фамилии. Достаточно было сказать «Максим Максимович» – и сразу становилось ясно, о ком идет речь. Как достаточно было сказать «Надежда Константиновна», «Михаил Иванович». «Сергей Миронович». Строители первых пятилеток – шахтеры Донбасса, ленинградские металлисты, колхозники, военные, писатели и ученые, развернув утром газету и найдя там выступление народного комиссара иностранных дел на сессии Верховного Совета СССР, в Лиге наций, на конференции по разоружению, на любом другом форуме, с неизменным интересом читали эти речи – остроумные, блестящие по форме, разящие врагов мира, противников Советского государства. И люди с доброй улыбкой говорили друг другу: «Максим Максимович опять отбрил наших недругов».

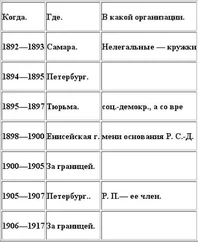

Член партии с 1898 года, М. М. Литвинов принадлежал к старой ленинской гвардии. Его деятельность в течение двух дооктябрьских десятилетий была чрезвычайно активной и напряженной. Во имя победы пролетарской революции он не щадил себя, но никогда не придавал этому значения. Об этом знали лишь Ленин и небольшая группа старых большевиков. Литвинов входил в то ядро ленинской гвардии, которое составили знаменитые агенты «Искры», убежденные марксисты, имевшие за своими плечами опыт нелегальной работы, крепкие духом профессионалы-революционеры.

Сразу же после Октября по предложению Ленина Литвинов был выдвинут на руководящую дипломатическую работу, которой он отдал тридцать лет.

Жизни этого человека посвящена моя книга.

О Литвинове явпервые услышал в раннем детстве. Моя мать жила в Белостоке – городе, где родился Литвинов, дружила с его сестрой и бывала у них дома. Ей запомнился образ молодого человека, «ушедшего в революцию».

Потом я заочно познакомился с Литвиновым, читая его блестящие полемические выступления в Лиге наций и на международных конференциях. В 1937 году я впервые увидел и услышал его. Максим Максимович только что возвратился из Женевы, где выступил в Лиге наций. Его пригласили сделать доклад для аппарата ЦК ВКП(б). Пригласили на этот доклад и некоторых московских журналистов-международников, в том числе и меня, тогда еще студента Коммунистического института журналистики, только что начавшего работать в печати.

Потом я видел Литвинова в 1940 году. Тогда я заведовал международным отделом газеты «Труд». Этому предшествовало мое знакомство с крупными советскими дипломатами, близкими сотрудниками Литвинова. Произошло знакомство при следующих обстоятельствах: в начале 1940 года редакция «Труда» привлекла к работе некоторых бывших полпредов. Так я близко познакомился с Александром Антоновичем Трояновским и Борисом Ефимовичем Штейном, а затем и с другими дипломатами. Это знакомство принесло большую пользу газете и мне, в частности.

Первое время о Литвинове мы не говорили, хотя меня весьма интересовала судьба человека, находившегося в «опале». Когда мы ближе познакомились, «тема Литвинова» стала проскальзывать в наших беседах. Как-то летним вечером после трудного редакционного дня мы с Б. Е. Штейном решили немного пройтись. «Труд» тогда помещался на Кузнецком мосту, и мы отправились вниз к Трубной площади. Борис Ефимович сказал мне: «Проводите меня немного, мне надо на Первую Мещанскую к Рижскому вокзалу».

Читать дальше