Косвенным путем воспроизведение цветов при помощи фотографии достигается следующим образом: вместо того, чтобы стремиться к воспроизведению на светочувствительном слое всех спектральных цветов, гораздо проще и удобоисполнимее отделить их друг от друга и получить три отпечатка, соответствующих трем основным цветам – красному, желтому и синему. Затем, получив три таких одноцветных изображения, уже нетрудно их соединить вместе путем наложения друг на друга. Перемешиваясь между собой в различных пропорциях, они дадут все другие цвета, так как в них содержатся все радужные оттенки спектра, образующие своим соединением белые солнечные лучи. С этой целью Дюкро дю Горон и Крос приготавливают три негатива, один – для одноцветного красного рисунка, другой – для синего и третий – для желтого. Полученные при помощи таких клише одноцветные позитивы налагаются друг на друга и образуют своим соединением все разнообразные переливы натуральных цветов. Для получения первого негатива необходимо, чтобы все голубые оттенки, как простые, так и составные, входящие в окраску воспроизводимого предмета, были, так сказать, исключены из сферы светописного действия и не оказывали никакого влияния на чувствительный слой. Поэтому его следует снимать через красно-оранжевое стекло. После довольно продолжительного экспонирования (выставления на свет), получают изображение, в котором места, соответствующие синему цвету и различным его оттенкам (лиловый, фиолетовый, зеленый), остаются как бы нетронутыми солнечными лучами, красные же и желтые отпечатываются довольно явственно. Клише, предназначенное для получения двух остальных одноцветных оттисков – красного и желтого, получается подобным же образом, с той лишь разницей, что в первом случае при помощи зеленого стекла подвергаются исключению красные лучи (для красного) и во втором посредством фиолетового – желтые (для желтого). Приготовив эти три клише, приступают к отпечатке позитивов на двухромовокислом желатиновом слое в смеси с соответствующими им по цвету красящими веществами. Негатив, снимавшийся через фиолетовое стекло, помещается на желтую пластинку, которая после отмывки дает однотонный желтый оттиск; негатив, полученный при посредстве зеленого стекла, накладывается на красный слой и, наконец, клише, получившееся с помощью оранжевого, – на синий. Просушив затем отпечатанные таким образом три позитива и наложив их друг на друга, мы будем иметь хромофотографическое изображение в его натуральных цветах со всеми их переходными оттенками.

Таковы косвенные средства новейшей хромофотографии. Что же касается распространенного между нашими фотографами способа раскраски фотографических портретов, выдаваемых ими за хромофотографические, то он не имеет с хромофотографией ничего общего, так как воспроизведение цветов по этому способу принадлежит не свету, а кисти художника. Сущность его состоит в следующем: на стекло или картон наклеивается один экземпляр обыкновенного фотографического портрета, грубо отпечатанный и раскрашенный резкими цветами без всякого соблюдения артистических правил. Затем готовят другой экземпляр портрета, но уже оттиснутый очень слабо; его слегка раскрашивают, пропитывают воском и приклеивают лицевой стороной к стеклу, покрытому воском и слегка подогретому, для того, чтобы по охлаждении рисунок ровно пристал всей своей поверхностью к стеклянной плоскости. После чего его накладывают стеклом кверху на резкий позитив, но не плотно, а оставляя между тем и другим небольшой просвет при помощи нескольких кусочков бристольского картона, положенного по краям между стеклами. При этом расположении рисунков слабый восковой, легко окрашенный экземпляр пропускает сквозь себя лучи резкого позитива и, смягчая своей полупрозрачностью грубые переходы его цветов, скрадывает его аляповатость. Таким образом, один оттиск служит другому необходимым дополнением, и портрет приобретает натуральный колорит и некоторую рельефность.

Обратимся теперь к тем применениям фотографии, которые особенно увеличивают ее значение и уже создали из нее весьма видную отрасль прикладных знаний. Археология была одной из первых по времени наук, воспользовавшихся фотографией, которая с тех пор сделалась ее необходимою помощницей.

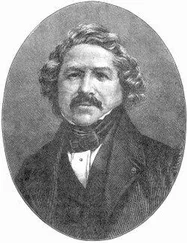

Еще в 1849 году барон Гро, в то время французский посланник в Афинах и вместе любитель дагеротипии, снял дагеротип части афинского Акрополя. Возвратясь по окончании своей дипломатической миссии в Париж и рассматривая свои снимки через сильно увеличивающую лупу, барон Гро усмотрел на рисунке одного из валявшихся близ развалин Акрополя камней вырезанную фигуру льва, раздирающего когтями змею, что несомненным образом доказывало древнеегипетское происхождение камня. При проверке этого на месте существование на камне изображения подтвердилось, но было почти неуловимо для невооруженного глаза.

Читать дальше