Но чтобы извлечь истину из этого ложного состава, следует только, отделив одну эпоху от другой, прибегнуть к вопросу о времени настижения губительного феномена природы: наступило ли оно в первую или во вторую эпоху отступления неприятеля, или свирепствовало оно в обе эпохи?

Доказано же, что в течение двадцати шести дней, составляющих первую эпоху, мороз от двенадцати до семнадцати градусов продолжался не более трех или пяти суток, а во второй — мороз достиг от двадцати до двадцати пяти градусов и продолжался двадцать два дня, почти беспрерывно.

Так, в первой эпохе влияние холода было весьма слабо на неприятельскую армию; во второй — истинно для нее губительно.

Но дело в том, что уже в конце первой эпохи, то есть уже у берегов Бсрезины, армии не существовало: я говорю об армии в смысле военном, об армии, вооруженной, устроенной, твердой чинонослушаннем и, следственно, способной к стройным движениям и битвам. Единая часть ее, еще находившаяся в этом положении, состояла из корпусов Удино и Виктора, пришедших от Полоцка, совершивших свой переход в одно время с главною армиею, которая бежала от Москвы к Березине подобно ей, перенесших трех- или пятисуточный мороз и нимало не потерявших от этого ни своего устройства, ни числительной силы, потому что причины, разрушившие и устройство и числительную силу главной армии, не существовали при отступлении корпусов Удино и Виктора. Когда подошла вторая эпоха, то есть когда все эти войска перешли за Березину и настала смертоносная стужа, тогда, как я сказал, армии, в смысле военном, уже не существовало, и ужасное явление природы губило уже не армию, способную маневрировать и сражаться, а одну сволочь, толпы людей, скитавшихся без начальства, без послушания, без устройства, даже без оружия; или губило армию, приведенную в такое положение не стужею и морозами, а причинами, которые здесь представлены.

И на все сказанное мною не опасаюсь возражений, — вызываю их; бросаю перчатку: подымай, кто хочет!

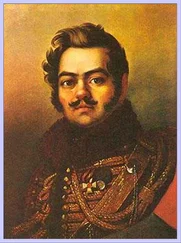

Денис Васильевич Давыдов

ТРИ ПИСЬМА НА 1812 ГОДА КОМПАНИЮ, НАПИСАННЫЕ РУССКИМ ОФИЦЕРОМ, УБИТЫМ В СРАЖЕНИИ ПРИ МОНМАРТРЕ. 1814-ГО ГОДА

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Ты любопытен знать, почтеннейший друг мой, общий ход событий достопамятного 1812 года. Удаленным от круга действий, он представляется как волшебная опера, в которой гром, молния, морские волны, мгновенная перемена декораций, все восхищает зрителей! Но находящийся на сцене часто видит: и жестяные лучи, и полотняные волны, и хрубкие колеса, и ржавые блоки, коими движется сия (в некотором расстоянии) очаровательная механика.

Не оставляя от первого выстрела до занятия Москвы, а потом до берегов Рейна сцену сей кровопролитной драмы, наблюдая бдением критика от начала до конца все ее действие, я более, может быть, другого в состоянии удовлетворить твое любопытство. Не ожидай красноречия, я солдат и пишу по-солдатски, но как солдат люблю истину, и потому многие из деяний, описанных в журналах и реляциях, представятся в другом виде в рассказе моем, посвященном дружеству и чуждом раболепству.

Прежде, нежели войдем в подробности, обымем целое. Мы увидим с одной стороны государство, хотя обширное, но малолюдное в сравнении с своею обширностию, с истощенною казною после нескольких браней, противных ее выгодам, и пятилетнего препядствия в торговле; занятое войнами с двумя сильными восточными державами, угрожаемое на севере завистливым соседом, не готовое к бою на западных границах своих, где армии им собираемые, едва достаточны противоборствовать авангарду армий, на него посягающих. А с другой — все вооруженные силы Европы, предводительствуемые опытнейшими начальниками и величайшим полководцем в летописях вселенной; силы, движимые непоколебимым уверением в победе, неизменно украшавшей шестнадцать лет сряду знамена их предводителя.

Вот какое взаимное было положение государств, одних восставших с духом алчности и насилия, другого предпочитавшего гибель постыдному покою! (…)

* * *

13-го июля Мюрат, подкрепленный 4-м корпусом, атаковал Остсрмана и Палена; корпус Докторова и дивизия Коновницина подошла на подпору. Битва сия продолжалась два дни! Наши отступали к Витебску, где все ожидали генерального сражения; по оправдательному письму ген[ерала] Барклая видно, что и он склонен был на сие пагубное предприятие, ибо он говорит: "мое намерение было сражаться при Витебске, потому что я чрез сражение сие достигнул бы важной цели, обращая на сию точку внимание неприятеля, останавливая его, и доставляя тем к[нязю] Багратиону способы приближиться к 1-й армии". Но он, кажется, не принял в уважение, что неприятель, занимая его при Витебске, одним или двумя корпусами, мог обратить все силы свои к Смоленску, и что по овладению им сим городом, все способы к соединению обеих армий пресекутся.(…)

Читать дальше