Сам Дарвин посвятил этому предмету еще следующие труды: «Различные формы цветов у растений одного и того же вида» (1877 г.; сборник статей, печатавшихся в журнале Линнеевского общества с 1862 года) и «Действие само– и перекрестного опыления в растительном царстве» (1876). В первом он указал существование у многих растений цветов двоякой и даже троякой формы (ди– и триморфные растения), дающих при самооплодотворении гораздо менее благоприятные результаты, чем при перекрестном опылении, которое и здесь производится насекомыми. Во втором он экспериментальным путем доказал вред постоянного самооплодотворения и необходимость перекрестного опыления.

Эти работы объяснили целый мир явлений, остававшихся до тех пор непонятными. Что такое цветок, зачем эти яркие, пестрые лепестки, причудливые формы, аромат, нектар и тому подобное. На все эти вопросы нечего было ответить. «Для услаждения человеческих взоров» – иного объяснения нельзя было придумать. Теперь же все это объяснилось с точки зрения пользы перекрестного опыления при помощи насекомых. Самая темная глава физиологии растений – значение цветка – сделалась едва ли не самой ясной благодаря Дарвину.

Две обширные работы – «Движение и образ жизни лазающих растений» (1876) и «Способность растений к движениям» (1880) – посвящены другому, не менее загадочному разряду явлений – движениям вьющихся и лазающих растений и приспособлениям, которыми они обладают для обвивания чужих стеблей, для прицепки к стенам и т. п. Все разнообразные формы этих движений он свел к одному основному, им же открытому, свойству: так называемой «циркумнутации», то есть круговому движению верхушки растущих органов. Оказалось, что «циркумнутация», незаметная для глаз, есть общее свойство растений, а такие бросающиеся в глаза, по своей целесообразности, явления, как движение верхушки вьющихся растений и складывание листьев мимозы суть лишь более выработанные формы этого элементарного движения, связанные с ним постепенными переходами. Равным образом ему удалось проследить переходы между разнообразными приспособлениями вроде усиков, прицепок, крючочков, помогающих растению держаться за посторонние предметы, – и свести их к простейшей форме, из которой они выработались путем естественного отбора, накоплявшего полезные изменения.

Далее, к области ботаники относятся «Насекомоядные растения» (1875). В публике эта работа наделала больше шума, чем все остальные ботанические исследования Дарвина; да оно и понятно: представление о хищности и плотоядности как-то не вяжется с нашими представлениями о растении. Тем не менее этот поразительный факт был установлен и доказан Дарвином; причем объяснилось значение целого ряда приспособлений – каковы захлопывающиеся листья мухоловки, пузырьки Utricularia, железистые волоски росянки и прочие – известных уже давно, но остававшихся загадочными до Дарвина.

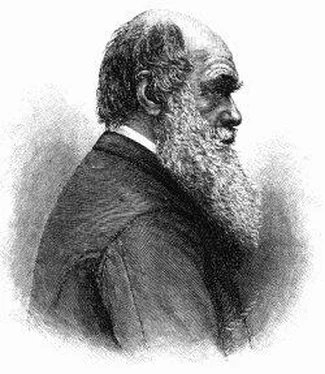

Можно сказать без преувеличения, что Дарвин занимает одно из первых мест между ботаниками нашего века. Он осветил целые области явлений, казавшихся темными и непонятными, открыл массу новых и поразительных фактов, создал огромную литературу. И все-таки эти работы – ничто в сравнении с его главной заслугой: теорией естественного отбора.

В 1868 году он напечатал огромный труд – «Изменения животных и растений под влиянием приручения и возделывания». Первый том представляет свод данных об искусственном отборе, о происхождении пород наших домашних животных и растений; во втором изложены общие вопросы, вытекающие из этих данных: законы наследственности, явления атавизма, влияние скрещивания в тесных пределах, соотношение развития и т. д., и т. п., – свод наших знаний о темных и запутанных законах воспроизведения организмов.

В 1871 году им была издана книга «Происхождение человека и половой отбор». В своем «Происхождении видов» он не коснулся человека. Он не хотел затрагивать сенсационного вопроса, не разработав его в подробностях. Тем не менее он высказался достаточно ясно, чтобы не возбуждать недоразумений. Но недобросовестным критикам было мало дела до этого. Некоторые из них обвинили Дарвина в умышленном сокрытии своих мнений из трусости. Книга о происхождении человека, представляющая свод данных по этому вопросу, была отчасти ответом на обвинения критиков. «Я хочу написать небольшой опыт о происхождении человека, – писал он Ф. Мюллеру, – так как меня обвиняли в сокрытии моих мнений». Вторая часть этой книги посвящена вопросу о половом отборе. Многие особенности, которыми обладают только самцы, – например, шпоры петуха, грива льва, яркие цвета и музыкальные способности птиц, – произошли в силу борьбы или соперничества между самцами, так как сильнейшие или красивейшие имеют более шансов оставить потомство.

Читать дальше