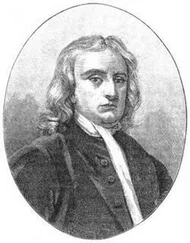

По словам одного из школьных товарищей, в школе Кант не обнаруживал ни малейшей склонности к философии, и никому даже не могло прийти в голову, что из него «выйдет философ». Отчасти это следует отнести на счет разных Кухловиусов, преподававших логику и другие близкие к философии предметы по схоластическому методу. Но, помимо этого, о Канте следует сказать, что ум его, как и ум Ньютона, развился сравнительно поздно. В нем не было признаков той ранней гениальности, которою отличались, например, Лейбниц и Паскаль. Если не считать так называемой «гениальной рассеянности», которою Кант, подобно Ньютону, отличался с детства, трудно указать признаки, которые характеризовали бы его в ранней юности как будущего реформатора философии. О рассеянности Канта сложилось немало анекдотов, из которых достаточно привести один. Еще в начальной школе он часто терпел от учителей за то, что являлся без книг, о чем обыкновенно вспоминал лишь в тот момент, когда входил в класс. Однажды он вывел учителя из себя заявлением, что он раньше забыл, куда положил книгу, но вспомнил об этом как раз в момент, когда его об этом спросили; учитель, конечно, не поверил и приписал это нежеланию учиться.

Весьма рано обнаружилась у Канта характеризовавшая его способность побеждать свои душевные волнения. В детстве Кант, как и большая часть детей хилых, слабогрудых и малокровных, не отличался особенной храбростью. Но в минуту действительной опасности он сумел обнаружить удивительное присутствие духа. Восьмилетним мальчиком он однажды вздумал перейти через глубокую канаву с водою по перекинутому бревну. Не успел он пройти несколько шагов, как голова его закружилась. Он хотел вернуться назад, но бревно закачалось и готово было совсем скатиться. Тогда маленький Кант сделал над собою усилие и, стараясь не смотреть вниз, устремил глаза на одну точку по ту сторону канавы; смотря пристально и не поддаваясь чувству страха, он благополучно переправился на ту сторону.

Победив в себе природную робость, зависевшую от деликатности его нервной организации, Кант не сумел в такой же степени отделаться от застенчивости. Это его качество изгладилось лишь в самых зрелых летах, перейдя постепенно в скромность, отличавшую Канта даже в то время, когда он был наверху своей славы.

Университетские годы. – Влияние Кнутцена. – Самоотверженность матери Канта. – Ее смерть. – Богословская подготовка и другие занятия

Исключая знание латинского языка и моральное влияние богословских поучений Шульца, средняя школа ничего не дала Канту и, быть может, даже задержала развитие его гения. Значительно благотворнее повлиял на него университет. В то время Кенигсбергский университет еще не был, как значительно позднее, «приютом для прусских лейтенантов». Здесь находились крупные научные силы и, что в особенности было важно для Канта, как раз физико-математические науки, загнанные и униженные в коллегии Фридриха, здесь находились в большом почете. Из профессоров, оказавших особое влияние на Канта, необходимо указать на Мартина Кнутцена, читавшего философию и математику. О Кнутцене было уже упомянуто (наряду с Шульцем) как об ученике Вольфа.

Подобно Канту, Кнутцен был уроженцем Кенигсберга. Свою карьеру он начал блистательно, получив еще на двадцать первом году жизни кафедру логики и метафизики. Этот талантливый и трудолюбивый молодой ученый одним из первых в Германии взял на себя задачу популяризировать бессмертные произведения Ньютона.

Это тем более замечательно, что Кнутцен как последователь лейбнице-вольфовской философии был, до известной степени, предрасположен не в пользу английской философии вообще и умозрений Ньютона в особенности.

Кнутцен умер во цвете лет (1751), вскоре после того, как отпраздновал свою тридцать седьмую годовщину. Он был лишь десятью годами старше своего гениального ученика. Влияние Кнутцена на Канта не подлежит никакому сомнению. Он первый отклонил Канта от филологических занятий, указав ему на необозримое поле натуральной и моральной философии. Насколько самостоятельно относился сам Кнутцен к господствовавшему в Германии философскому эклектизму, доказывается не только глубоким уважением к Ньютону, которое он питал сам и вселял своим ученикам, но и его собственными философскими умозрениями, довольно замечательными для своего времени. В своем вступительном сочинении (какие пишутся в Германии для получения кафедры) Кнутцен разобрал вопрос о связи между душою и телом (1733), причем решительно отверг учение Лейбница о предустановленной гармонии. В то время как Вольф, не решаясь расстаться с «гармонией», ограничился тем, что вместо «мировой гармонии» признал лишь «антропологическую», то есть допустил ее для души по отношению к телу, Кнутцен поступил гораздо решительнее и смелее, допустив чисто физическое влияние или «естественное взаимодействие между душою и телом, составляющее необходимое последствие естественного взаимодействия между всеми вещами в мире». Отношение между душою и телом было, с точки зрения Кнутцена, лишь частным случаем великого закона «действия, равного противодействию», установленного (с чисто механической точки зрения) Ньютоном.

Читать дальше