Агрессия Германии против Польши и других стран подтверждала то, что мне внушалось перед этим. Но не только это определяло мои взгляды. Я возненавидел гитлеризм, когда узнал о трагических событиях «хрустальной ночи» — по-немецки хорошо организованных массовых погромах в ноябре 1938 года, о лютом антисемитизме Гитлера и немецких фашистов, об их теории превосходства арийской расы, о презрительном отношении к славянам и другим «народам рабов». Успел насмотреться советских антифашистских художественных фильмов, прочитал «Семью Оппенгейм» Фейхтвангера. Все это еще было свежо в памяти.

Но не только «новые» отношения с Германией смущали меня. Начали вкрадываться серьезные сомнения в правильности, в справедливости некоторых других действий руководства страны.

Основательно подорвало мою веру в мудрость наших действий забытое многими событие, происшедшее в день начала бесславной войны с Финляндией. Было сообщено, что (цитирую приблизительно) «представители прогрессивных сил финского народа сформировали народно-демократическое правительство страны во главе с Отто Куусиненом, призвавшее свой народ свергнуть империалистический режим Маннергейма». (А ведь я-то отлично знал, что Куусинен был членом руководства Коммунистического интернационала, штаб-квартира которого всегда находилась в Москве. Добавлю, спустя сорок лет он вошел в состав политбюро ЦК КПСС.) Больше сообщений об этом «правительстве» Финляндии в прессе никогда не появлялось.

Неоднозначно был воспринят мной вступивший в силу, кажется, в 1940 году закон о мерах по укреплению трудовой дисциплины, направленный, как в нем говорилось, против злостных прогульщиков и «летунов», часто менявших место работы. Законом предусматривалось тюремное заключение даже за незначительные нарушения. Я верил в необходимость укрепления трудовой дисциплины, но жестокость наказаний показалась мне несоразмерной проступкам (иначе говоря, я не осуждал указ, а только засомневался в частностях).

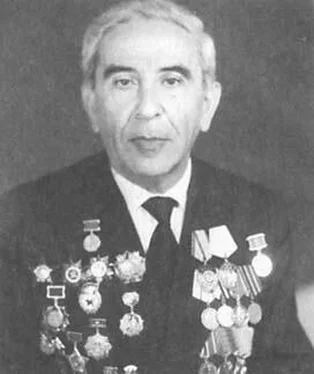

И все-таки, невзирая на перечисленные сомнения в некоторых действиях власти, я оставался искренним патриотом своей страны. И теперь, вечером 22 июня 1941 года, мысли вертелись вокруг единственного вопроса: где должно быть мое место в эти дни. По законам мирного времени я назывался допризывником, как студент не подлежал призыву до окончания института. Что было делать: ожидать повестки военкомата, приказа по институту, указаний комитета комсомола? А ведь война уже идет. Оставаться в стороне не позволяли убеждения, бездействовать не позволял характер. И решение созрело.

Поздним утром следующего дня, ни с кем не посоветовавшись, никого, даже Веру, не предупредив, я пошел записываться добровольцем на фронт. Написал заявление, в котором указал, что хорошо знаю немецкий язык, имею четыре оборонных значка («Ворошиловский стрелок», «Готов к труду и обороне» второй ступени, «Готов к санитарной обороне» и «Противовоздушная и противохимическая оборона»). Приблизившись к хорошо знакомому помещению военкомата, где я состоял на учете как допризывник, увидел, что просторный двор запружен сотнями людей, образовавших несколько длинных очередей. Миновав очередь прибывших с мобилизационными предписаниями, обнаружил нужную мне, в которой стояли добровольцы. Их было немало, во всяком случае, к двери военкомата я подошел через два часа. Помню, что передо мной стояли мать, медицинский работник, с дочерью лет семнадцати, желавшие работать в госпитале. Наконец подошла моя очередь, и я оказался в небольшом кабинете. Меня встретил офицер невысокого звания, поздоровался за руку, прочитал заявление, поблагодарил и велел ожидать повестки.

На следующий день я прибыл в институт сдавать экзамен по физике. Вместо указанной в расписании аудитории нашу группу направили в одно из подвальных помещений, так как воздушные напеты на город продолжались. Не подготовившись к экзамену, я отвечал на вопросы доцента Солодовникова далеко не блестяще, чем явно удивил его. Он доброжелательно предложил взять еще один экзаменационный билет, чтобы «вытянуть» на пятерку, но я отказался, рассказав ему о вчерашнем посещении военкомата. Так в моей зачетной книжке появилась первая четверка.

С первых же часов войны облик Киева преобразился. Следуя строгим указаниям управдомов, все жители оклеили стекла окон полосками бумаги в виде двух больших X на каждом стекле. Рядом со многими зданиями появились мешки с песком. В вечернее время действовал режим светомаскировки: требовалось тщательно зашторить окна, чтобы ни один луч света не пробился наружу. Уличное освещение было отключено, лишь в наружные фонари трамваев и троллейбусов и в автомобильные фары были ввернуты лампы «синего света». Всех владельцев радиоприемников любой конструкции обязали немедленно сдать их в ближайшее почтовое отделение и хранить квитанцию о приеме. Были организованы ночные дежурства жильцов на случай пожара в результате бомбардировок. Появились указатели «Бомбоубежище».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу