Если бы в 1975 году уже были изобретены компьютерные вирусы, я мог бы привести в качестве примера именно их. Но их еще не было, и в поисках аналога я обратил внимание на такой новый первичный бульон, как человеческая культура:

Но надо ли нам отправляться в далекие миры в поисках репликаторов иного типа и, следовательно, иных типов эволюции? Мне думается, что репликатор нового типа недавно возник именно на нашей планете. Пока он находится в детском возрасте, еще неуклюже барахтается в своем первичном бульоне, но эволюционирует с такой скоростью, что оставляет старый добрый ген далеко позади.

Новый бульон – это бульон человеческой культуры. Нам необходимо имя для нового репликатора, существительное, которое отражало бы идею о единице передачи культурного наследия, или о единице имитации . От подходящего греческого корня получается слово “мимема”, но мне хочется, чтобы слово было односложным, как и “ген”. Я надеюсь, что мои получившие классическое образование друзья простят мне, если я сокращу слово “мимема” до “мем”. Можно также связать его с “мемориалом”, “меморандумом” или с французским словом m ê me [121] тот же, такой же, одинаковый

. Его следует произносить в рифму со словом “крем”.

Примерами мемов служат мелодии, идеи, модные словечки и выражения, способы варки похлебки или сооружения арок. Точно так же, как гены распространяются в генофонде, переходя из одного тела в другое с помощью сперматозоидов или яйцеклеток, мемы распространяются в том же смысле, переходя из одного мозга в другой с помощью процесса, который в широком смысле можно назвать имитацией .

Далее я обсудил различные способы применения идеи мемов, например распространение религии и ее передачу из поколения в поколение. При этом я видел свою главную задачу вовсе не в том, чтобы внести вклад в культурологию, а лишь в том, чтобы развенчать возможное ложное впечатление о генах как о единственных мыслимых репликаторах, которые могут лежать в основе работы дарвиновского механизма эволюции. Таким образом я пытался продвигать идею “вселенского дарвинизма” (так была озаглавлена моя более поздняя статья, основанная на лекции, которую я прочитал в 1982 году на конференции, приуроченной к столетию со дня смерти Дарвина). Тем не менее мне приятно, что философ Дэниэл Деннет, психолог Сьюзан Блэкмор и другие исследователи столь плодотворно продолжили разработку концепции мема. Издано уже более 30 книг, в названиях которых фигурирует слово “мем”, включенное ныне и в “Оксфордский словарь английского языка” (где применяют в качестве критерия факт использования слова в значительном числе публикаций без ссылок на автора и без определения).

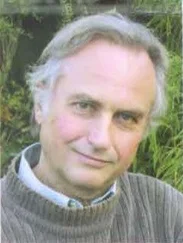

Подготовка к публикации первой книги – головокружительная пора в жизни молодого автора. Много раз мне приходилось заходить в величественное здание издательства в стиле неоклассицизма на Уолтон-стрит, а иногда я ездил и в его лондонскую контору на Довер-стрит, где встречался с разными сотрудниками, задействованными в непростом деле производства книги, дизайна, рекламы и так далее. Когда дошло до обложки, научно-фантастический дух моей книги снова привел меня к дверям изящного дома с портиком Десмонда Морриса в северном пригороде Оксфорда. Десмонд – не только биолог, телеведущий, собиратель антропологических реликвий, непревзойденный рассказчик (неправдоподобных) историй [122] Я подозреваю, что именно от него пошел широко известный анекдот якобы из жизни кинозвезды Дианы Дорс. Она выросла в том же городке в Уилтшире, что и Десмонд, и дружила с ним с детства. Ее настоящая фамилия была не Дорс, а Флак. Рассказывают, что однажды ее пригласили на открытие какого-то праздника в родном городе и приходской священник, который хотел представить ее под именем, известным местным жителям, в простоте душевной попросил их поприветствовать очаровательную “Диану… Клант”. – Прим. авт. (Фамилия Fluck, если произнести ее без второй буквы, превращается в крайне неприличное слово, а слово Clunt получается, если добавить ту же букву на второе место в другом слове, тоже крайне неприличном. – Прим. перев. )

и автор бестселлеров, но и признанный художник-сюрреалист. Его картины создают безошибочное ощущение биологического взгляда на мир. Созданный им сюрреалистический ландшафт населен потусторонними существами, которые живут, передвигаются и эволюционируют – правда эволюционируют, ведь они меняются от картины к картине. Это было именно то что нужно для “Эгоистичного гена”. Десмонду было приятно, что я предложил ему стать дизайнером обложки моей книги, и мы с Майклом Роджерсом принялись рассматривать работы, висевшие у него на стенах и стоявшие в мастерской. Выбор картины “Долина Зарождения” был предопределен – не только ее яркими красками и образом рождения новой жизни, но и более приземленными соображениями: на ней как раз имелось удобное место для заголовка. Мы были рады выбрать эту картину, которая, по-моему, способствовала высоким продажам книги.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Ричард Докинз - Река, выходящая из Эдема [Жизнь с точки зрения дарвиниста]](/books/393180/richard-dokinz-reka-vyhodyachaya-iz-edema-zhizn-s-to-thumb.webp)