Тот же, кто открывал страницы «Проблем поэтики Достоевского», неизбежно начинал испытывать ощущение, что в самые кратчайшие сроки способен освоить технику бахтинского возвышенно-мудрого говорения. Ведь для этого, казалось ему, нужен минимум умственных усилий: достаточно выучить слова «диалог» и «полифония», а потом уверенно припечатывать ими наличный историко-литературный материал. В тексте есть разговор двух людей? Это диалог! В тексте беседуют сразу несколько человек? Это полифония! В романе изображена сцена, где два человека молчат, тупо уставившись друг на друга? Это тоже диалог, только беззвучный. В повести нарисована картина многолюдного митинга, на котором большевики призывают к свержению царской власти? Это подлинно народная полифония, выражающая чаяния угнетенных масс. В рассказе сталкиваются носители двух идеологий, пытающиеся доказать собственную правоту? Это глубокомысленный философский диалог. В новелле повествуется о симпозиуме по проблемам поиска внеземных цивилизаций? Это вселенская полифония! И так далее.

Носители прежнего, ортодоксально-марксистского языкового сознания не могли смириться с курсом нейролингвистической переподготовки, предложенным Бахтиным, и попытались контратаковать. Сигналом к наступлению стала статья Александра Дымшица «Монологи и диалоги», опубликованная в «Литературной газете» (1964, 11 июня). Как это ни удивительно, в поиске идеологических преступлений у Бахтина Дымшиц преуспел больше, чем поднаторевшие в этом деле рапповские критики 1920-х годов. Он обнаружил в книге Бахтина формализм, субъективизм и все признаки метафизического мышления. Поскольку две последние категории могли показаться читателям «Литературки» излишне абстрактными, Дымшиц сосредоточил свое внимание на формализме — штатном пугале для всех пребывающих в лоне официального советского литературоведения и привычном объекте для дежурных разносов и поучений. Выводы Дымшица были неутешительными и вместе с тем до боли знакомыми: «Книга Бахтина возникла в период кризиса и крушения формальной школы. В чем-то ее автор стремился уйти от формализма, но в чем-то (и притом весьма существенном) он оставался и — увы! — остался поныне на поприще формализма».

Нотка мнимого прискорбия, прозвучавшая в финале процитированного отрывка, вряд ли кого-то ввела в заблуждение относительно «миролюбивых» целей статьи, будто бы сводящейся к «дружеской» критике и размышлениям над прочитанным.

Но 1960-е годы все-таки отличались от 1920-х, а тем более 1930-х годов. Открыто Дымшица почти никто не поддержал. Наоборот, незадачливому искоренителю формалистических тенденций пришлось оправдывать и отбивать критические атаки со всех сторон. Не прошло и месяца, как в той же «Литературной газете» появилась статья И. Василевской и А. Мясникова «Разберемся по существу» (1964, 6 августа). Разделяя, по крайней мере внешне, традиционную для тех лет официальную негативную оценку формальной школы, ее авторы потратили много сил, чтобы смыть с Бахтина наклеенный Дымшицем ярлык формалиста. С этой целью ими был построен следующий силлогизм:

Формалисты не пишут хороших книг и не высказывают ценных мыслей.

Бахтин написал хорошую книгу и высказал немало правильных и ценных мыслей.

Следовательно, Бахтин не формалист.

Вслед за статьей И. Василевской и А. Мясникова «Литературная газета» (1964, 13 августа) опубликовала, условно говоря, «письмо пяти», в котором книга Бахтина также бралась под защиту. И в этой протекционистской эпистоле главный аргумент заключался в том, что нельзя примирить высокую оценку исследования Бахтина, с которой Дымшиц ритуально начал свою статью, с последующим обвинением «Проблем поэтики Достоевского» в формализме. По мнению авторов письма, «эти два ряда оценок несовместимы и предстают как своего рода “незавершимый диалог”».

Нельзя не обратить внимание на противоестественный, едва ли не фантастический конгломерат составителей письма: Валентин Асмус, Владимир Ермилов, Виктор Перцов, Михаил Храпченко, Виктор Шкловский (один из немногих советских философов, пытавшихся объяснить мир, тогда как другие стремились его изменить, считая разгаданным до конца; критик, о беспринципности, продажности и брутальном характере которого ходили легенды; специалист по творчеству самого нелюбимого бахтинского поэта, Владимира Маяковского; замполит советского литературоведения; основатель ОПОЯЗа).

Напечатанный вместе с этим письмом ответ Дымшица И. Василевской и А. Мясникову («Восхваление или критика?») завершил дискуссию о книге Бахтина на страницах «Литературной газеты». Понимая, что войну на два фронта ему не выиграть (тем более что некоторые из соавторов «письма пяти» могли рассматриваться Дымшицем как потенциальные союзники; они же выступили в роли «пятой колонны»), Дымшиц просто повторил свои основные выпады, «присыпав» их казуистическими рассуждениями о точности цитирования.

Читать дальше

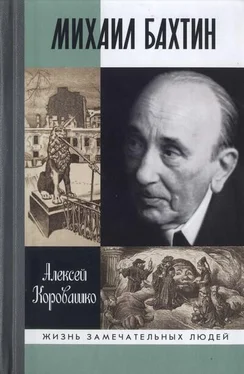

![Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]](/books/398597/aleksej-korovashko-oleg-kuvaev-povest-o-nereglame-thumb.webp)