В предыдущей главе нашего биографического исследования мы уже говорили, что постулируемая в книге о Рабле «карнавальность» столь всеобъемлюща, что находима абсолютно везде, расползаясь в итоге в полное ничто. Поскольку характеризуемая нами глава «Проблем поэтики Достоевского» представляет собой незаконное подселение концептуального аппарата диссертации Бахтина, нетрудно предположить, что «мениппеизацией» классика русской литературы дело не ограничится: для полного и окончательного решения всех вопросов достоевсковедения Федор Михайлович должен быть еще и максимально «карнавализован». И действительно, подчеркнув, что «явление карнавализации в творчестве Достоевского, конечно, гораздо шире мениппеи», Бахтин бросает свои силы на поиск следов карнавальной традиции в произведениях своего любимого автора. Кто ищет, как известно, тот всегда найдет, а если ищущий сам же и спрятал то, что искал, сомнений в успехе означенного предприятия, естественно, быть не может. Сдерживая себя, Бахтин довольствуется возведением повестей «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели» к такому архетипическому сюжету, как развенчание карнавального короля, и разбором некоторых карнавальных, с его точки зрения, эпизодов в «Преступлении и наказании» (сон Раскольникова об убийстве старухи, которая с каждым ударом топора хохочет все сильнее и сильнее), «Игроке» (тотальная карнавальность Рулетенбурга) и «Идиоте» (постоянное провоцирование князем Мышкиным карнавальной откровенности, отменяющей иерархические барьеры между людьми).

На этом главное добавление к исходному корпусу книги о Достоевском заканчивается. Последняя — пятая — глава версии 1963 года является «перенумерованной» второй частью «Проблем творчества Достоевского», сохраняющей и ее общее название («Слово у Достоевского»), и названия ее внутренних глав, превратившихся теперь в разделы. Изменения, которые претерпел текст бывшей второй части, не настолько значительны, чтобы давать им здесь развернутую характеристику. Отметим только, что Бахтин заново написал «Заключение», существенно увеличив его объем и приноровив к тем формально-содержательным моментам, которые появились после переработки книги. Если старое заключение подводило итоги («Таков полифонический роман Достоевского»), то новое, наоборот, намечало задачи и перспективы, брало на себя роль руководства к действию («Необходимо отрешиться от монологических навыков, чтобы освоиться в той новой художественной сфере, которую открыл Достоевский, и ориентироваться в той несравненно более сложной художественной модели мира, которую он создал»).

Выход «Проблем поэтики Достоевского» сразу же возвел Бахтина в статус властителя массовых интеллигентских дум. Его книга стала не просто литературоведческим исследованием, восхваляемым узким кругом специалистов, а таким же элементом опознавательного набора высоко-духовного шестидесятника, как, например, номер «Нового мира» с «Одним днем Ивана Денисовича», портрет Хемингуэя на стене минималистически обставленных «хрущевок» и магнитофонные записи Владимира Высоцкого.

Что именно обеспечило «Проблемам поэтики Достоевского» такой успех? В чем секрет столь мощного воздействия монографии Бахтина на советского читателя оттепельной поры? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо учитывать тот фон, на котором она появилась. Дело в том, что почти вся официально одобряемая литературоведческая продукция той поры была абсолютно неудобочитаема. Когда, допустим, студент-первокурсник филологического факультета начинал знакомиться с книгами, рекомендованными для самостоятельного изучения по курсу «История русской литературы», он в прямом смысле был вынужден пробираться через груду мертвечины. Читать какого-нибудь Михаила Храпченко или Якова Эльсберга было равносильно изощренной аскетической практике: настолько выцветшими, блеклыми, бесплодными и скучными выглядели их писания о «величии» русских классиков и «творческих принципах социалистической литературы». На контрасте с этой благословляемой партийным начальством продукцией книга Бахтина выглядела дивным бутоном «цветущей сложности», овеянным тонким ароматом Серебряного века.

Кроме того, «Проблемы поэтики Достоевского», как и другие его работы, вышедшие несколько позже, дарили читателям ощущение собственного интеллектуального роста, приобщенности к новомодным филологическим трендам. Стоит пояснить, что нахождение на гребне какой-либо научной моды всегда предполагает освоение особого языка, недоступного основной массе непосвященных. Так, представители Тартуско-Московской семиотической школы, подобно прибалтийско-среднерусским сиренам, завлекали своих адептов сладкоголосым пением на специальном птичьем языке, наполовину состоящем из математических и логических символов. Однако далеко не каждый имел охоту и склонность к тому, чтобы в свободное от работы и учебы время проштудировать, предположим, Готлоба Фреге и начать использовать в своих литературоведческих статьях алфавит логики высказываний: ставить вместо союза «и» значок конъюнкции «^», а вместо союза «или» — символ дизъюнкции «v».

Читать дальше

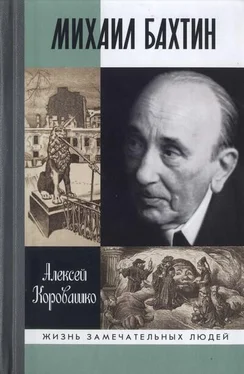

![Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]](/books/398597/aleksej-korovashko-oleg-kuvaev-povest-o-nereglame-thumb.webp)