А после приговора он чаще всего попадал на виселицу:

С перекладины спускается петля —

Яни Шебек, жизнь окончилась твоя!

Ветер стал его раскачивать-качать.

Яни Шебек, на кого ты бросил мать?

Беднота любила бетяров, восхищалась ими:

Бедный Шандор Ружа

На коня садится.

На штанах его бахромка

Вьется-золотится.

Загорайтесь, звезды,

В небесах пожаром,

Укажите вы дорогу

Молодцам бетярам!

Зимой, когда холод выгонял их из лесов, бетяры, провожаемые карканьем ворон, летевших с опустелых нив, разбредались кто куда. Свистящие плети ветра стегали их по лицам. Ночами их окружали стаи воющих волков.

В эту пору бетяры находили себе приют в деревнях, в придорожных корчмах и ждали там наступления весны.

Когда стаивал снег, теплело, пробивались первые ручейки и удивленно, робко вылезала свежая молодая трава, в камышах и в лесах все снова оживало, бетяры перебирались в свое лесное пристанище. Если не случалось никакой другой пищи, они собирали журавлиные яйца и пекли их в золе костров. Но и в лесных чащах бетярский дозор оставался неусыпным: чутко прислушивался, не появятся ли откуда-нибудь жандармы, чтобы скрутить «виновников» и передать в руки судей. Если их «вина» была не больше того, что они удрали от «хозяев», судьи приговаривали их к батогам и возвращали в крепостное рабство или в австрийскую солдатчину.

По пештской дороге в те годы перегоняли огромные стада коров и овец — их гнали через Пешт в Вену, а там за бесценок сбывали немцам. Тянулись по шляху обозы, везущие шерсть, кожу, вино, пшеницу, овес, все это поглощала бездонная утроба Вены.

Как будто ножом вспороли тело страны, так текла по дорогам живительная кровь за границу.

Пастухи, гнавшие стада, бранились. Они шли вслед за телегами, груженными разным добром и снедью. Солнце нещадно палило бедняг, но жажду свою они не могли утолить вином из бочек, громыхавших рядом; они только глотали слюну и шли дальше. Грустно звучала песня:

Здесь нам даже хлеба

Не дадут кусочка,

А за кровь за нашу —

И вина глоточка.

Покарай их, небо!

Крестьянство страдало под двойным гнетом. Всякий раз, когда Австрия подступала к Венгрии с новыми поборами, венгерские господа старались переложить их на крестьянина. Но у того уже нечего было брать. Да и что можно было взять у совсем нищих, босоногих крепостных и батраков? Таким образом, немецкий кулак, опустившийся на венгерский народ, задел и помещиков.

Даже скотопромышленники, которые обирали крестьян и погонщиков с такой же жестокостью, как обдирали попавший им в руки скот, — даже и они невесело подсчитывали свои доходы: если бы Вена не препятствовала им тяжелыми пошлинами промышлять за пределами Австрии, они могли бы продавать свое добро по двойной цене.

* * *

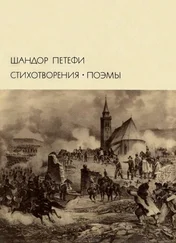

В начале прошлого века на Большом Венгерском Альфельде стоял славянский остров — городок Киш-Кереш. В нем было восемь тысяч жителей. В 1718 году после поражения антиавстрийского восстания Ракоци II [4] Ракоци, Ференц II (1676–1735) — руководитель венгерского восстания против Австрии (1703–1711). После поражения восстания Ракоци эмигрировал из Венгрии и закончил жизнь изгнанником в Турции.

один венгерский помещик вселил в свое обезлюдевшее имение славянских крестьян. Впоследствии там же поселились и венгерские крестьяне, и в порывистую венгерскую речь сочный, гибкий словацкий говор проникал, как немолчный гул северных сосновых лесов.

В церквах служба шла на словацком и на венгерском языках, на этих языках распевались и грустные псалмы. Словаки рассказывали по вечерам о народном герое Яношике, который вовсе и не умер и однажды появится вновь, сойдет с высоких гор, чтобы вывести свой народ из нищеты, и настанет судный день, и тогда уже не посмотрят, кто словак, кто венгр, — на суде будет решающим только одно: был он бедняком или помещиком.

А венгерские крепостные рассказывали о том, как вернутся солдаты Ракоци и как они принесут счастье народу.

* * *

Вот уже пять лет как словацкая девушка, служанка Мария Хруз, вышла замуж за мясника Иштвана Петровича — венгерского дворянина, однодворца, славянина по крови.

Иштван Петрович был белокурый, широкоплечий, коренастый мужчина с открытым лицом и пристальным взглядом карих глаз. С юности была у него склонность к бродяжничеству. Он не любил подолгу жить на одном месте. Еще до женитьбы он побывал в различных селах и городах. О том, что видел и слышал, говорил красочно, занимательно, на прекрасном венгерском языке да еще вдобавок с сочным альфельдским выговором. Рассказывать он любил, и люди готовы были слушать его часами. Петрович был добрым человеком, но не терпел, чтобы ему перечили, особенно дома, а во время вспышек гнева не щадил даже свою жену.

Читать дальше