На каком-то этапе в спор вмешался Рассел, принявший сторону Поппера. Он процитировал английского эмпирика Джона Локка — возможно, в связи с рассуждениями последнего об идентификации личности и о том, что позволяет человеку, его «я» быть тем же, что и тридцать лет спустя. (Ответ Локка на эти вопросы заключался в непрерывности ума и памяти.) Возможно, Рассел упомянул Локка, потому что тот разделял первичные и вторичные качества — например, форму и цвет. (Локк утверждал, что первичные качества существуют в самих вещах, в то время как вторичные зависят от наблюдателя. Квадрат остается квадратом и тогда, когда не является объектом наблюдения; но красный квадрат только потому является красным, что таковым его видит наблюдатель благодаря своему перцептивному аппарату. Вторичные качества, в отличие от первичных, не могут быть поняты без апелляции к сознанию.) Однако, вероятнее всего, цитата из Локка была связана с его утверждением, что врожденного знания не бывает — всякое знание основано на опыте, только опыт придает форму идеям, и только к идеям (или, в терминологии Рассела, чувственным данным) у нас имеется прямой доступ. А если это так, то существует проблема: как мы можем что-то знать наверняка о том, что лежит за пределами нашего ума, — то есть о других умах и о вещах.

Так или иначе, Поппер был благодарен Расселу за вмешательство, о чем и написал ему. Далее в письме он подробно изложил суть своего доклада — и это позволяет предположить, что ему не удалось то, чего он всегда требовал от других: с одного раза ясно и убедительно изложить свои аргументы.

Сущность попперовской критики состояла в следующем: если Витгенштейн хочет исключить из рассмотрения вопросы вида «Может ли что-то одновременно быть полностью красным и полностью зеленым?», то он должен объяснить, на каком основании. Чтобы отделить приемлемые предложения от неприемлемых, необходима некая теория смысла. И это уже не головоломка, а проблема.

Утверждение Витгенштейна о том, что существуют только головоломки, само есть философское утверждение, считал Поппер. Возможно, Витгенштейн прав, но тогда он должен не просто утверждать, но и доказывать. А в попытке доказать он неизбежно столкнется с реальной проблемой — проблемой объяснения точного разграничения между смыслом и бессмыслицей. Таким образом, даже если философия в целом занимается не проблемами, а головоломками, то как минимум одна проблема все равно существует.

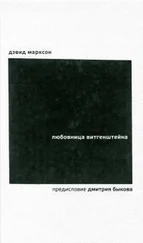

Витгенштейн предвидел это возражение, но его ответ был — хранить молчание. Как в «Трактате» невозможно было изобразить картину отношений между языком и миром, так и попытка провести границу между смыслом и бессмыслицей была бы нарушением этой самой границы. «О чем невозможно говорить, о том следует молчать».

Давайте перестанем нести трансцендентальную чепуху, когда все просто, как удар в челюсть.

Витгенштейн

Если взять спор о сути философии, за будущее которой оба героя этой книги ощущали личную ответственность; взять культурные, социальные и политические различия между ними; взять тот факт, что один из них был одержим другим, а другой полностью погружен в себя; взять их беспощадную манеру общения по принципу «на войне все средства хороши»; взять их сложные отношения с Расселом, бывшим для обоих в некотором смысле отцом, — если взять все это и бросить в котел, каким была тогда аудитория НЗ, то взрыв представляется неизбежным. Кочерга — это всего-навсего детонатор. Это как раз понятно. Не говоря уж о том, что оба протагониста — люди необыкновенные: один был чересчур человек, в другом,напротив, было слишком много нечеловеческого…

Один вопрос остается неразрешенным: правду ли рассказал Поппер о встрече с Витгенштейном — или солгал?

Воссоздавая подробности того вечера, мы кое в чем можем быть вполне уверены: например, в том, что являл собой Кембридж, по улицам которого шли на встречу наши герои.

Тот осенний вечер выдался особенно зябким и сырым — вот за такой пронизывающий холод почтенные обитатели Кембриджа, страдавшие от болей в суставах, и прозвали его «Болотным университетом». Мерзли, впрочем, все, даже румяные спортсмены: ведь Англия, несмотря на победу в войне, все еще жила по-военному впроголодь.

Улицы, лекционные залы, учебные аудитории были полны недавно демобилизовавшимися. Двадцатитрехлетний капитан запаса, который совсем недавно высаживался в Нормандии или, обливаясь потом, продирался сквозь бирманские джунгли; бывший воздушный стрелок, бледный и изможденный, еще не оправившийся после лагеря для военнопленных; лейтенант военно-морского флота, четыре года ходивший на эсминце, конвоируя продовольствие и топливо; «бевиновский мальчик» [13] Эрнест Бевин — в 1940—1945 годах министр труда и национальной повинности Великобритании. — Примеч. пер.

, не забывший жару, грязь и пыль угольной шахты, — все они теперь превратились в серьезных, вдумчивых студентов, озабоченных тем, чтобы за два года получить «военный диплом» и заниматься делом. Среди них резко выделялись те, кто пришел в Кембридж прямо со школьной скамьи, пропустив грандиозное представление, и не знавшие, то ли радоваться этому, то ли сокрушаться. Подойдя к компании, беседующей, скажем, о «Найтсбриджской заварушке», они не сразу догадывались, что речь идет не о фешенебельном лондонском районе, а об эпизоде войны в пустыне.

Читать дальше