Авторы глубоко благодарны С. В. Вонсовскому, поделившемуся воспоминаниями о С. П. Шубине и представившему упомянутые документы. Идеологическую позицию С. П. Шубина отчасти можно объяснить биографическими обстоятельствами. Его отец, П. А. Шубин-Виленский (1882-1939), — юрист и журналист — работал в редколлегии «Правды» и в Коминтерне. Брат жены, Л. А. Шацкин (1902-1937), был одним из организаторов комсомола и Коммунистического Интернационала Молодежи.

Нет только никаких сомнений, что Шубин посмеялся бы над громовой отповедью, которую дал всем квантово-релятивист-ским соображениям Бронштейна уже знакомый нам научный публицист в «Новом мире»: «Но единственный практический вывод, который диалектико-материалистическое естествознание делало, делает и будет делать отсюда,- это то, что все усилия физики сейчас и в дальнейшем должны быть обращены на поиски новых, все меньших и меньших (по заряду, массе и т. д.) частиц материи, и — одновременно — на выяснение новых математических приемов, позволяющих все точнее учитывать взаимодействие между этими частицами измеряющими их микроприборами.

Так стоит вопрос. Только так стоит вопрос. Ибо нет и не может быть никаких границ и пределов для дробления и для

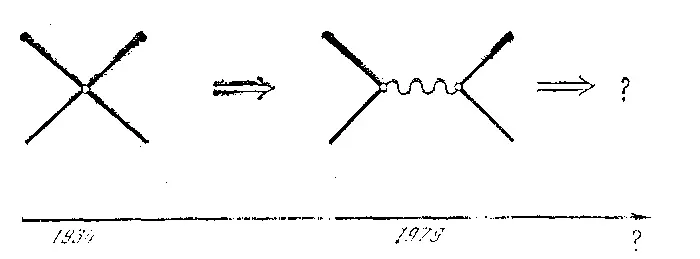

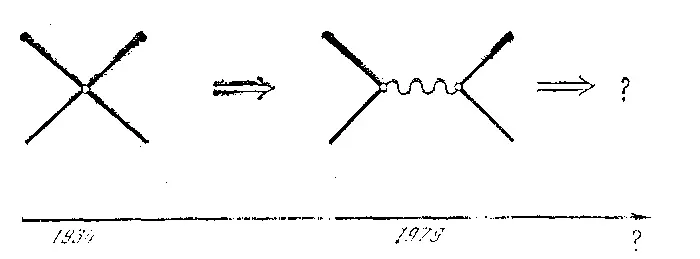

В наше время и практический успех теории Ферми объясним, и ее несовершенство более понятно. Теория была основана на представлении о локальном четырехфермионном взаимодействии, которое условно можно изобразить четырьмя линиями, пересекающимися в одной точке. В современной теории слабого взаимодействия (объединенной с электродинамикой и удостоенной Нобелевской премии 1979 г.) фермиевская четыреххвостка изменила свою форму за счет отрезка волнистой линии, соответствующей так называемому промежуточному бозону. В случаях, когда эту промежуточную линию можно считать, так сказать, достаточно короткой, фермиевская схема оказывается достаточно хорошим приближением. Успехи нынешней теории слабого взаимодействия, выразившиеся в открытии промежуточных бозонов, более впечатляют, чем успех теории Р-распа-да в 1934 г. И тем не менее физики уверены, что нынешнее состояние теории слабого взаимодействия также промежуточно и что окончательным оно станет только в единой теории всех взаимодействий. Так что сдержанное отношение к теории Ферми задним числом оправдать еще легче. Впрочем, в подобных случаях объяснение интересней оправдания познания материи. И величайшим агностическим вздором является утверждение Бронштейна, что имеются "какие-то неизвестные причины, мешающие существованию частиц, меньших по радиусу, чем электрон"». Кончал свои оптимистически-трескучие отповеди Львов обычно лозунгами, например: «За новые граммы и тонны материи, познанной и переработанной человеческим гением!».

В дореволюционной России ученых степеней было три: кандидат, магистр и доктор. Магистерская диссертация соответ ствовала теперешней кандидатской и защищалась после сдачи магистерских (весьма сложных) экзаменов.

Не так давно появились веские основания думать, что по причинам, «очам не видным», в устройстве микромира гравитации принадлежит важная роль. А полвека тому назад в такую роль можно было только верить. Пророком этой веры был, как известно, Эйнштейн.

Статистическую природу гравитации предполагал в 20-е годы и Г. Вейль, надеясь объяснить слабость гравитационного взаимодействия огромностью числа частиц во Вселенной [170].

То, что время гравитационного высвечивания T g имеет более чем космологическую величину, дает повод вспомнить, что в те же годы Эйнштейн размышлял над космологической проблемой. То, что для него не важна была величина эффекта, связано с тогдашним его представлением о статичности Вселенной. В статической Вселенной, существующей вечно, эффект нестабильности атомов недопустим независимо от его величины. Эту позицию, тогда вполне естественную, любопытно сопоставить с тем, что в наше время возможная нестабильность протона (характеризуемая, кстати, близкой к Tg величиной 10 лет) упоминается в нобелевских лекциях 1979 г. даже как предпочтительная [262]. Так эволюционная космологическая картина подействовала на нормы допустимого в теоретической физике.

Читать дальше

![Матвей Бронштейн - Солнечное вещество и другие повести, а также Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской [сборник]](/books/431099/matvej-bronshtejn-solnechnoe-vechestvo-i-drugie-poves-thumb.webp)