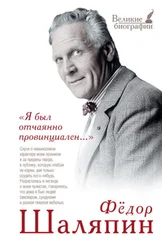

Шаляпин рассказывал о своей первой поездке в Англию. Он ехал всю ночь в поезде с незнакомым англичанином. По-английски Шаляпин не понимал, знал только одно слово «иес», то есть «да». И с помощью одного этого слова, произносимого очень убедительно, с разными интонациями, он поддерживал длиннейший разговор со своим попутчиком-англичанином, который рассказывал какую-то абсолютно непонятную Шаляпину длинную историю. Когда им пришла пора прощаться, англичанин долго жал руку Шаляпину, очевидно, выражая особую благодарность своему общительному спутнику-собеседнику.

Особенно любил Шаляпин разыгрывать, импровизировать характерные бытовые сценки, толковать с подыгрывающим ему приятелем-артистом на характерном языке купцов, волжских рыбников, изображая торговую сделку. Он сыпал специфическими словечками купцов-рыбников и мог часами продолжать эту игру.

Он импровизировал целые сцены, комические истории, в которых являлся то в образе подгулявшего купчика, то губернатора, даже в образе купчихи-вдовушки. Это было чудесное перевоплощение, на глазах у всех, в застольной беседе. Здесь Шаляпин вступал в соперничество даже с Иваном Михайловичем Москвиным — даровитейшим рассказчиком. Шаляпин любил читать на память Пушкина, в студии его имени он однажды читал «Моцарта и Сальери», одинаково хорошо читая и за Моцарта и за Сальери. Он подумывал о том, чтобы выступить в роли Макбета.

* * *

Годы гражданской войны, голода, блокады были суровым испытанием для молодой Советской республики. Но даже в эти грозные годы, в 1919–1921, не угасала творческая, новая жизнь, пробудившаяся в Октябре 1917 года; люди забывали о голоде, лишениях, создавали новое, близкое народу революционное искусство. В Доме искусств на Мойке, в Доме литераторов, в театральном отделе Петроградского совета спорили о революционном репертуаре, о реалистическом искусстве. Театры и концертные залы были переполнены новыми зрителями, которым раньше были заказаны пути в театр, — поистине искусство принадлежало народу.

Лучшие из лучших представителей старой художественной интеллигенции с воодушевлением работали для народа, их не смущал и скудный паек — осьмушка черствого хлеба — и холодные, нетопленные квартиры. Но в обстановке классовой борьбы явно и тайно действовали «внутренние эмигранты», контрреволюционеры, ожидающие прихода белогвардейцев и интервентов. Эти люди не могли оставить в покое такую заметную фигуру, как Шаляпин, — всемирно известный русский артист. Если раньше Шаляпин был не разборчив в людях, окружавших его, то в те трудные годы он терпел вблизи себя злопыхателей и клеветников, уверявших его в том, что «искусство гибнет» и спасение для него только за границей, где еще умеют ценить талант.

Шаляпин, даже в те тяжкие годы, не знал лишений, он жил так же, как прежде, разница была только в том, что темные дельцы теперь соблазняли его не огромными гонорарами, а коллекционными винами и всякой снедью, о которой и не мечтали простые смертные.

Жаловаться ему было не на что. Шаляпину доверили художественное руководство Мариинским театром, он мог осуществить все свои творческие мечты. Ему не было еще пятидесяти лет, он был в расцвете таланта и сил. Приятно было видеть зимой 1920/21 года его богатырскую, стройную молодую фигуру, розовое, свежее лицо. Ему шла белоснежная вязаная фуфайка, высокие белые, обшитые кожей бурки и меховая шапка. Народ его знал и любил, он был окружен почетом и любовью, он по-прежнему был гордостью нашего искусства. Напрасно он обижался на хористов, которые втихомолку называли его «генералом», в Луначарском — народном комиссаре просвещения — он находил всегда защиту, да и не от кого было защищать Шаляпина. Скорее всего, его следовало защищать от злопыхателей, нашептывающих ему: «Эх, Федор Иванович! Вам бы в Париж, в Гранд-опера, или в Лондон… Нынче у нас опять ржавые селедки выдавали… А там… господи!.. Да ведь годы идут, поезжайте, пока не поздно, пока вы еще в полной силе…»

«Что такое театр? Это актер…» — писал Шаляпин в письме к артисту А. М. Давыдову.

Правда: театр — это актер. Но в одном ошибался Шаляпин; как ни странно, в этой своей ошибке он приближался к Мамонту Дальскому, злосчастному таланту русской сцены.

«Где Дальский, там театр», — говорил о себе этот русский Кин. И кончил свою артистическую жизнь в убогих балаганах, окруженный актерами, которых он сам называл калеками. Шаляпин был украшением русского оперного театра; уезжая из родной страны, он воображал, что всюду, куда бы ни забросила его судьба, он будет по-прежнему вершиной оперного искусства и все, что будет окружать его, будет достойно его имени. В первые годы своих зарубежных странствий он добивался этого. Так было и накануне первой мировой войны, и даже после войны, в эпоху «просперити» — процветания. Тогда Шаляпин мог потребовать от своих предпринимателей больших затрат на постановку, он мог потребовать, чтобы в театр Елисейских Полей, в Париже, привезли настоящий русский хор, — в то время это устраивало его предпринимателей. Затем все изменилось, и алмаз чистейшей воды уже не имел достойной оправы — артист, великий артист превратился в некую ценность на международном рынке искусства.

Читать дальше

![Лев Никулин Фёдор Шаляпин [Очерк жизни и творчества] обложка книги](/books/23869/lev-nikulin-fedor-shalyapin-ocherk-zhizni-i-tvorchestv-cover.webp)

![Игорь Белецкий - Антон Брукнер 1824 - 1896 Краткий очерк жизни и творчества [Популярная монография]](/books/206728/igor-beleckij-anton-brukner-1824-thumb.webp)