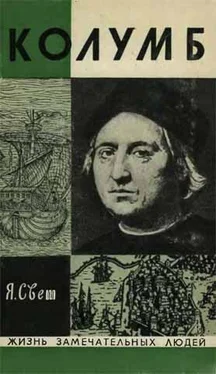

М. А. Коган недавно подсчитал, что не менее двадцати исследователей на протяжении двух веков вели спор об истинном положении острова Сан-Сальвадор. Большинство из них склонялось к мнению, что это остров Гуанахани. М. А. Коган (14) привел сведения о трех попытках реконструкции маршрута первого плавания Колумба, в которых особое внимание уделялось определению истинного местонахождения первой земли, открытой 12 октября 1492 года. В 1938 году первую такую попытку совершил С. Э. Морисон. Он вышел на парусном деревянном судне из Палоса 3 августа и в середине октября подошел к Уот-лингу.

Вторая попытка — это упомянутый ранее эксперимент Р. Вольпер, хотя, строго говоря, ее опыт относился только к загадке световой вспышки, замеченной Адмиралом.

Третья попытка, пожалуй, самая интересная, прежде всего потому, что она осуществлена была в 1960 году Христофором Колумбом. Конечно, не Адмиралом Моря-Океана, а его потомком, XVII герцогом Верагуа. Будучи испанцем, он называет себя Кристобалем Колоном. Этот Колумб № 17 на каравелле «Нинья-II» вышел 3 августа из Палоса и 13 октября (с опозданием на один день — его пращур сделал это 12 октября) подошел к острову Уотлинг. В заключение скажем, что в 1926 году Гуанахани был официально идентифицирован с Уотлингом и получил двойное название Уотлинг — Сан-Сальвадор.

Это соответственно острова Рам-Кей, Лонг-Айленд и Крукед-Айленд современных карт. Попутно Адмирал открыл несколько более мелких островов в центральной части Багамского архипелага.

В 1973 году была опубликована очень интересная статья Б. Лукина, в которой описаны споры о предполагаемом месте высадки Колумба на Кубе (16а). Б. Лукин отмечает: ныне на Кубе признано официально, что Колумб 28 октября 1492 года ввел свои корабли в бухту Барнай. Автор на фотоснимке запечатлел стелу, воздвигнутую на берегу этой бухты в честь высадки на Кубе великого мореплавателя.

Адмирал ошибочно указал, что письмо это написал у Канарских островов, в действительности в этот день он находился близ Азорских островов. Приписка от 4 марта содержит важное сообщение о сроках плавания и о тяжелых зимних штормах: «Туда я плыл 33 дня, а возвратился за 28, не считая того, что бури задержали меня на 14 дней, в течение которых я блуждал в море. Тут все моряки говорят, что никогда еще не было такой плохой зимы и не погибло столько судов» (68).

Сантанхель и Санчес прочли адресованное им письмо Колумба на несколько дней позже лиц, которым оно не было предназначено. В книге актов Кордовского городского совета (кабильдо) имеется запись от 22 марта 1493 года, из которой явствует, что проехавший через этот город курьер показал в совете письмо Колумба, и за добрую новость отцы города одели его с ног до головы и дали на дорогу десять тысяч мараведи (115, 15).

Кстати о картах. Осенью 1965 года группа американских ученых из Йельского университета в Нью-Хейвене опубликовала карту мира, составленную примерно в 1440 году, с потрясающими «деталями». На этой карте были нанесены Гренландия абсолютно современных очертаний и остров «Вимланд» с двумя заливами, или фьордами, очень похожими на Гудзонов залив и эстуарий реки Святого Лаврентия. Это была сенсация. Еще бы! Теперь яснее ясного становилось, что ошибались географы и историки, утверждавшие, что открытия норманнов не оказали ни малейшего влияния на картографию и географическую мысль позднего средневековья, более того, оказалось, что за пятьдесят с лишним лет до первого плавания Колумба Западная Европа отлично знала, что за океаном лежат североамериканские земли. Йельские «первооткрыватели» объявили, что подлинность карты доказана. Увы, вскоре выяснилось, что с картой дело обстоит далеко не так благополучно, как это утверждали йельцы. Чертили ее действительно в XV веке, но «дочерчивали» пятьсот лет спустя. Гренландия и «Вимланд» пририсованы к старой основе, а надписи, относящиеся к Новому Свету, выполнены свежими чернилами. «Сенсация», — отмечает А. Я. Гуревич, — обернулась конфузом» (там же, стр. 159). Сокрушительной критике йельская карта подверглась также в работе М. А. Когана (13).

Католическая благодарственная молитва — «Тебе бога хвалим» (латин.).

До конца XIX века историки рассматривали буллы о разделе мира Александра VI как акты арбитража. Порой и в наши дни некоторые авторы по инерции приписывают папе роль посредника в испано-португальском конфликте 1493–1494 годов. Однако бельгийский ученый Ван дер Линден в 1916 году доказал, что Александр VI вел себя в этом споре отнюдь не как арбитр. Он покорно выполнял указания и требования Изабеллы и Фердинанда и был исполнителем их воли (125, 1–20).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Яков Свет - Одиссея поневоле [Необыкновенные приключения индейца Диего на островах моря-океана и в королевствах Кастильском и Арагонском]](/books/34241/yakov-svet-odisseya-ponevole-neobyknovennye-priklyucheniya-indejca-diego-na-ostrovah-mory-thumb.webp)