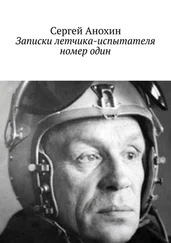

За участие в испытании первой водородной бомбы (заряда) я был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

1955 год. Ходовые испытания торпеды-носителя атомного заряда

Шел 1955 год, седьмой год моей работы в «Приволжской конторе Главгорстроя» (так называлось наше предприятие). Уже появились КБ-1 и КБ-2, исследовательские и конструкторские секторы. Главным конструктором КБ-2 в то время был Н.Л. Духов. Наш отдел 49 входил в состав сектора 6, которым руководил Е.В. Гаврилов.

Где-то в Начале года Евгений Васильевич вызвал меня и Быструева И.М. и показал письмо за подписью Н.И. Павлова, начальника КБ-2 5 (московского филиала КБ-11), занимавшегося разработкой автоматики для атомного заряда торпеды. В письме излагалась просьба о выделении специалистов-взрывников для участия в экспедиции по испытанию автоматики и системы инициирования торпеды.

Я начал было отказываться под предлогом, что меня уже несколько раз срывали с учебы (я учился на третьем курсе вечернего института), но в ответ услышал, что сюда приехал не учиться, а работать, что с институтом договорятся о моем академическом отпуске. При разговоре присутствовал начальник сектора 9 Сергей Петрович Попов, и он сказал, что даст в мое распоряжение трех офицеров, окончивших военно-морское училище и прибывших в военную бригаду сектора. Моряки-офицеры должны были пройти стажировку по нашей специальности, а мы с Игорем Быструевым начали готовиться к экспедиции.

На заводе готовили по ведомости-комплектации плиты-отметчики, боекомплекты электродетонаторов, оснастку для снаряжения и обсчета плит после срабатывания. Я засел за переработку инструкции по снаряжению воздушного варианта 19Т на снаряжение БЗО торпеды.

В марте спецвагон с грузом для экспедиции отправили в Москву, а наша группа из 5 человек вылетела в КБ-25. Оттуда эшелоном вместе с сотрудниками КБ мы выехали в Киргизию, на озеро Иссык-Куль, в город Пржевальск.

В группу кроме меня и Быструева входили два старших лейтенанта — А.Н. Кибкало и А.В. Кораблин и лейтенант Ю. Одинцов. Руководили всей экспедицией сотрудники КБ-25 Гравве и Бавыкин. Эшелон формировался в центре Москвы, кажется, на станции Сортировочная, там за оградой находилась так называемая база со складскими помещениями, охраной и т. п. В пути нас сопровождала охрана с этой базы.

Через несколько дней мы прибыли в столицу Киргизии Фрунзе, где простояли около суток. На следующий день двинулись дальше. Дорога шла через горный перевал, а потом заискрилась водная гладь озера. Наш эшелон подошел к небольшому поселку Рыбачье. Здесь железная дорога оканчивалась, и мы перегрузились на машины. Стоял март месяц, кругом лежал снег, но вода в озере не замерзала, так как была очень соленая. Климат там довольно теплый, поскольку с севера и юга озеро защищено горами. Шоссе проходило как по северному берегу, так и по южному. Наша колонна двинулась по северному. По пути попадались деревушки с русскими названиями. Оказывается, сюда ссылали раскулаченных крестьян.

Конечным пунктом нашего пути был поселок Пристань-Пржевальск. Здесь на берегу бухты были расположены цеха торпедного завода. Главный центр — город Пржевальск — находился километрах в пяти от поселка, на возвышенности. Работников КБ-25 разместили в одной из комнат местного дома культуры, а нас пятерых — в красном уголке на заводе.

Вскоре из Ленинграда прибыла группа сотрудников одного КБ, где разрабатывались торпеды для атомного заряда (главным конструктором этих разработок был Калитаев). В одном из сборочных цехов была сделана выгородка для наших работ с боевыми зарядными отделениями (БЗО), нас охраняли солдаты внутренних войск, приехавшие с нами.

Ходовая часть торпеды готовилась рабочими завода вместе с ленинградцами, а по мере готовности торпеда закатывалась к нам за выгородку для стыковки БЗО с ходовой частью. В первых ходовых испытаниях мы не участвовали, ходовую часть проверяли ленинградцы, а ступени предохранения в блоке автоматики — москвичи.

Подготовленная торпеда на тележке выкатывалась на пирс. С пирса торпеда краном спускалась на воду и причаливалась к борту узкого катера, который буксировал ее на плашкоут. Плашкоут — это плавучее сооружение в виде плота, которое катером буксируется на место пуска и зачаливается при помощи якорей. На плашкоуте размещено оборудование для пуска торпеды.

У «калитаевцев» что-то не ладилось с рулями глубины. При пусках некоторые торпеды начинали выпрыгивать из воды, как дельфины. Торпеду заправляли горючим на определенное расстояние. Потом затонувшую торпеду доставали водолазы и переправляли в цех на разборку.

Читать дальше