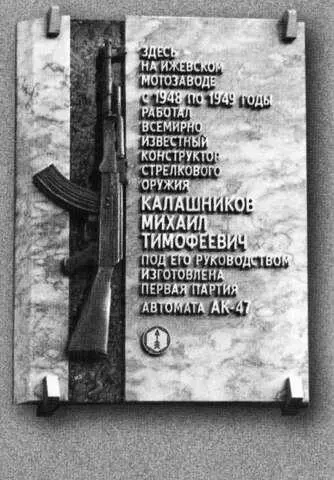

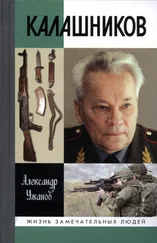

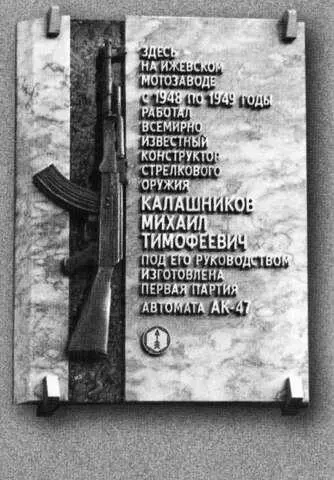

Мемориальная доска, установленная на одном из зданий Ижевского мотозавода

Лауреаты Ленинской премии конструкторы: А. Д. Крякушин, М. Т. Калашников, Е. Ф. Драгунов, В. В. Крупин. Ижевск, 1976 г.

В батальоне связи в Поспелихе Алтайского края. 1983 г.

На огневом рубеже. Ижевск, 2007 г.

Возле скульптуры у Музея имени М. Т. Калашникова в Ижевске

Спасителем Калашникова стал тогда давний знакомый по политотделу в довоенном Матае Иосиф Николаевич Коптев — комсомольский вожак на железной дороге, которого он встретил по счастливой случайности сразу по прибытии в Алма-Ату и поделился наболевшим. А телефон его служебный Миша раздобыл еще в Матае перед своей поездкой. Коптев тогда работал в комиссии партийного контроля при ЦК. Вот он и поведал всю историю Калашникова Кайшигулову. Если бы не это заступничество, не миновать бы конструктору сталинских лагерей. Был, определенно был у Михтима свой ангел-хранитель, спасавший его в самых безнадежных ситуациях.

М. Т. Калашников:

«Кайшигулов внимательно рассмотрел образец и говорит: “Аляповато. Попробуй сделать опытный экземпляр в мастерских факультета стрелково-пушечного вооружения авиации в Алма-Ате, куда эвакуировался Московский авиационный институт имени Орджоникидзе”».

Там и была «причесана» и доведена до современной формы аляповатость первого образца. В МАИ Калашников знакомится с военным инженером 2-го ранга Андреем Ивановичем Казаковым. Именно ему, декану факультета артиллерийско-стрелкового вооружения, артиллеристу по образованию, выпускнику Академии имени Дзержинского, ученику А. А. Благонравова, было поручено довести образец до нужной кондиции. Казаков был практиком, успел до войны поработать военпредом по приемке автоматического оружия. Он-то и дал прочесть Михаилу один из трудов Благонравова — «Основания проектирования автоматического оружия».

М. Т. Калашников:

«А. И. Казаков — очень уважаемый мной человек. Он-то и взял меня под свою опеку».

Именно в учебно-производственных мастерских МАИ и состоялось первое серьезное знакомство с техникой проектирования, черчением и инженерными расчетами. Так что у великого конструктора есть все основания считать, что Московский авиационный институт — его альма-матер.

Для доводки образца в институте была создана специальная группа под руководством старшего преподавателя Евгения Петровича Ерусланова. В обиходе ее называли «спецгруппа ЦК КП(б) Казахстана». В нее вошли несколько студентов старших курсов, работавших по совместительству в лабораториях кафедр. Среди них — Сергей Костин, Вячеслав Кучинский, Иван Саакиянц. Сергей Костин впоследствии стал профессором, вырастил множество учеников. Вячеслав Кучинский, оказавший большую помощь в технике проектирования и черчении, тоже впоследствии стал профессором. А еще в боевой команде были: слесарь-лекальщик Михаил Филиппович Андриевский (изготовлял лекала, специнструменты, штампы, участвовал в сборке образца), фрезеровщик Константин Акимович Гудим, токарь Николай Игнатьевич Патин, медник Михаил Григорьевич Черноморец. Уже на завершающем этапе подключились сотрудники кафедры «Резание, станки и инструменты» Василий Иванович Суслов и Карл Карлович Канал. Этих замечательных людей М. Т. Калашников особенно хорошо запомнил. Поскольку именно они и составили его первую по-настоящему конструкторскую семью. Все они были практически на казарменном положении, отвлекаясь разве что раз в неделю на походы в баню.

Параллельно с работами в МАИ на подмосковном испытательном полигоне с 17 апреля по 12 мая 1942 года шли конкурсные испытания образцов А. И. Судаева (конструктор находился в блокадном Ленинграде и испытывал оружие прямо на передовой), Безручко-Высоцкого и Шпагина. Пистолет-пулемет Судаева в первый раз отстрелял 4 апреля 1942 года инженер-испытатель Б. Канель. Комиссия полигона пришла к заключению: «Пистолет-пулемет Судаева заслуживает внимания в отношении маневренности (легкий) и простоты устройства (не сложный в производстве), поэтому таковой необходимо доработать в отношении безотказности работы автоматики и питания».

Читать дальше