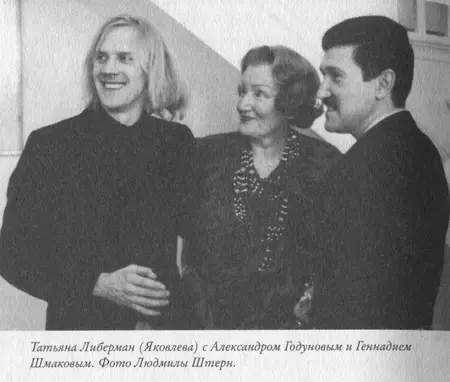

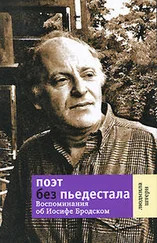

О Маяковском мы с Иосифом говорили серьезно (и спокойно) только однажды. Но Маяковский соединил нас косвенным образом — через Татьяну Либерман, урожденную Яковлеву, которая была последней большой любовью Маяковского (в Париже в 1928–1929 годы). В 1941-м она бежала из Франции в Нью-Йорк, где у нее был шляпный салон в знаменитом универмаге «Сакс на Пятой авеню». Она была замужем за знаменитым скульптором-фотографом-издателем Алексом Либерманом, тоже выходцем из России. В их доме на Семидесятой улице, между Лексингтон и Третьей авеню, собирались многие знаменитости из мира искусства и литературы — Марлен Дитрих (лучшая подруга Татьяны в 50-е и 60-е годы), Сальвадор Дали, модельеры Кристиан Диор и Юбер де Живанши, танцоры Ролан Пети с женой Зизи Жанмер, актрисы Клодет Кольбер и Грета Гарбо. Этот салон посещал и актер Юл Бриннер и другие русские изгнанники, а в конце 70-х годов русская колония пополнилась новыми ньюйоркцами, такими как Михаил Барышников, Бродский и Геннадий Шмаков, знаток балета и великий кулинар, ставший с годами частью семьи Либерманов.

[Фото 39. Татьяна Либерман (Яковлева) с Александром Годуновым и Геннадием Шмаковым. Фото Людмилы Штерн .]

Я познакомился с Татьяной благодаря своей работе над Маяковским, и в начале 80-х годов, в процессе подготовки к изданию переписки Маяковского с Л. Ю. Брик, мы виделись несколько раз. Еще Маяковский поражался ее поэтическому слуху и способности запоминать стихи — качествам, в которых я теперь сам легко убедился. Из современных русских поэтов выше всех Татьяна ставила Бродского. Однажды, когда мы с женой, уже попрощавшись, спускались по лестнице со второго этажа, она крикнула нам вослед: «Бродский — Prix Nobel! Бродский — Prix Nobel!» Мы общались по-русски, но этот призыв был произнесен ею по-французски с характерным русским «р». Мы засмеялись: «Да! Да!»

В лице Татьяны время и пространство сжались. Маяковский — Бродский, Париж — Нью-Йорк, начало века — и его конец. Чувство было головокружительное. Когда пять лет спустя Иосиф получил Нобелевскую премию, Татьяна была еще жива.

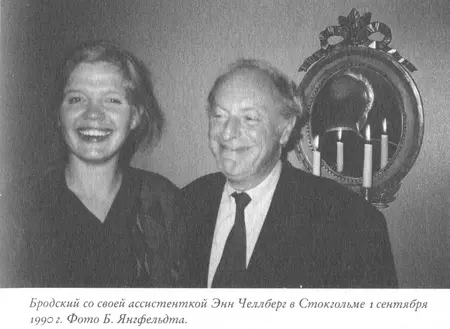

Переводя стихи Бродского на шведский, я обладал бесценной привилегией: всегда мог проконсультироваться с автором. И нередко бывало так, что мы работали над одним и тем же стихотворением одновременно: он переводил его на английский, я — на шведский.

Бродский был бескомпромиссен в вопросах формы. Это объяснялось традициями русского стихосложения, но — в неменьшей степени — и его принципиальным взглядом на размеры как «духовные величины», «хранилища времени» и так далее. Поскольку одна из главных задач поэта — попытаться остановить время, сделать так, чтобы оно не догнало человека, важно, чтобы формальные признаки подлинника сохранились при переводе.

Эти требования приводили его к конфликтам с переводчиками на английский. Я этой участи избежал, так как Иосиф не владел шведским — что не помешало ему, впрочем, высказаться по поводу какой-то шведской рифмы, несмотря на то, что он не мог правильно произнести слова. Кроме того, я охотно выполнял его требования верности форме, что он явно ценил. Я не согласен с теми, кто утверждает, что рифмовать по-шведски особенно трудно — труднее, чем по-русски, да, но вполне возможно. Наоборот, то обстоятельство, что шведская поэзия (как и западная в целом) в течение шести десятилетий не пользуется рифмой (за редким исключением), привело к тому, что накопилась уйма свежих, никогда не бывших в употреблении рифм. В принципе, вся новая лексика, вошедшая в язык после Второй мировой войны, — целина для того, кто хочет рифмовать. Словарь Бродского представляет собой смесь старейших и новейших слов (включая сленг), которые он с удовольствием рифмует для достижения эффекта максимального контраста — стилевой прием, предлагающий широкие возможности и по-шведски.

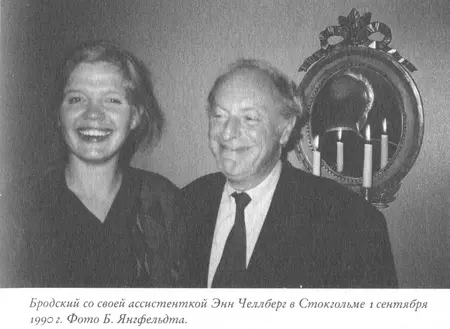

[Фото 40. Бродский со своей ассистенткой Энн Челлберг в Стокгольме 1 сентября 1990 г. Фото Б. Янгфельдта .]

Так как Иосиф требовал, чтобы переводчики считались с его принципами, мне и его шведскому издателю Юнасу Мудигу, которого он попросил следить за их выполнением в Швеции, была отведена роль «полиции формы» — задание лестное, но деликатное. Ведь это ставило нас в трудное положение по отношению к тем, кто хотел переводить Бродского, но не разделял его теории. Гостя весной 1989 года у Иосифа в Саут-Хедли, я сказал ему, что если он настаивает на своих формальных требованиях, то должен сформулировать их письменно. Он сразу сел за стол и сочинил письмо Мудигу (датированное 27 апреля), в котором изложил свои взгляды на проблемы поэтического перевода.

Читать дальше

![Бенгт Янгфельдт Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями] обложка книги](/books/225431/bengt-yangfeldt-yazyk-est-bog-zametki-ob-iosife-b-cover.webp)