Александр верхом на коне атакует царя Пора. Изображение на монете.

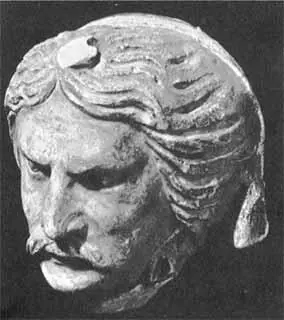

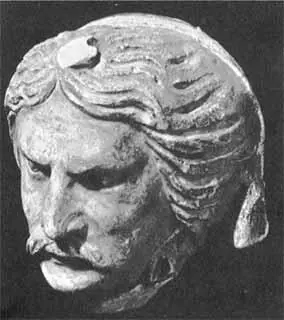

Голова скифа.

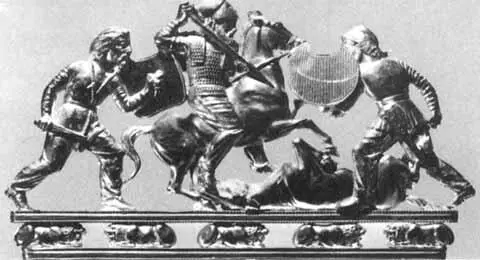

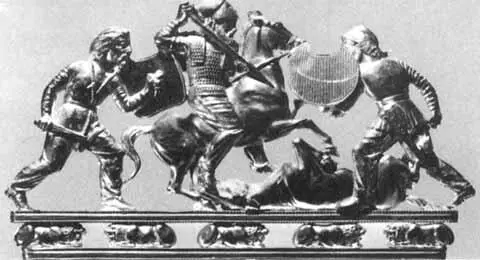

Скифские воины в бою. Орнамент на золотом гребне.

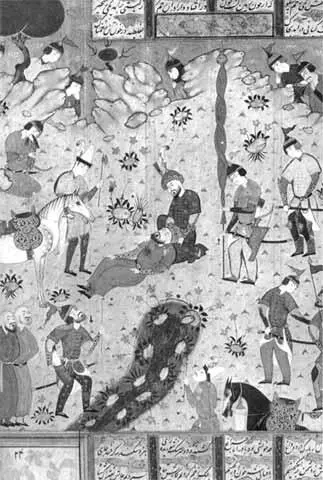

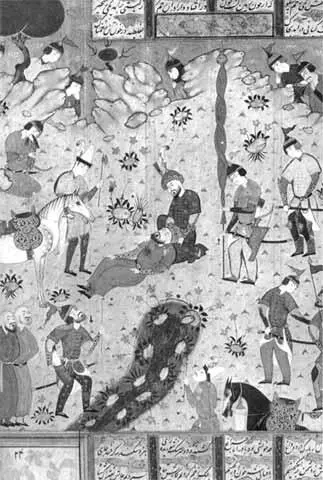

Александр Великий с телом Дария. Персидская миниатюра XVI в.

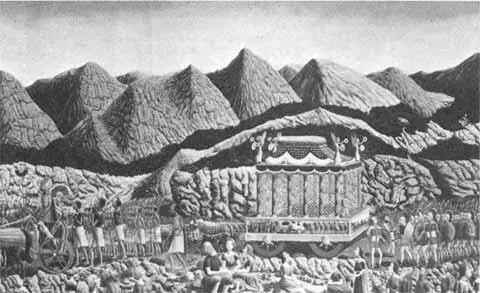

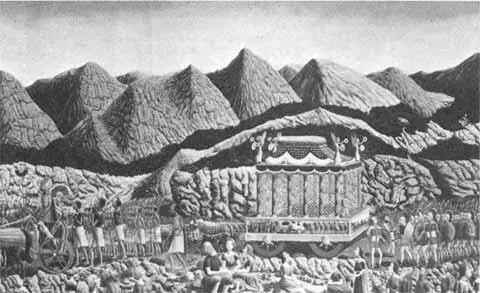

Реконструкция катафалка, на котором перевозили тело Александра Великого из Вавилона в Египет.

Римский светильник с изображением надгробных памятников Александра Великого и царицы Клеопатры: 1. Мавзолей Клеопатры. 2. Храм, посвященный Александру. 3. Мавзолей Александра.

Оплакивание Александра Великого. Персидско-монгольская миниатюра XIV в.

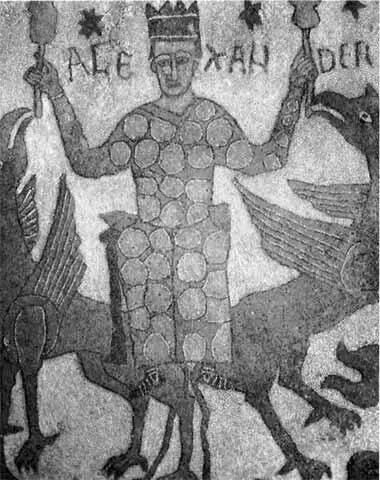

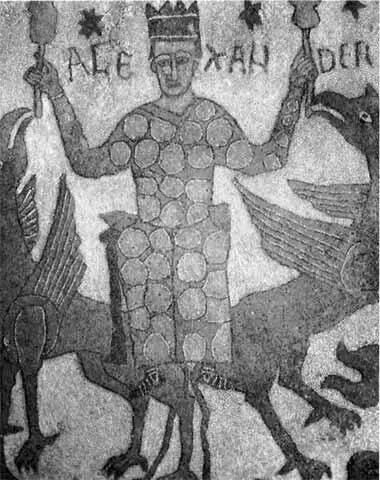

Два грифа уносят Александра Великого на небо. Мозаика XII в. из собора в Отранто (Италия).

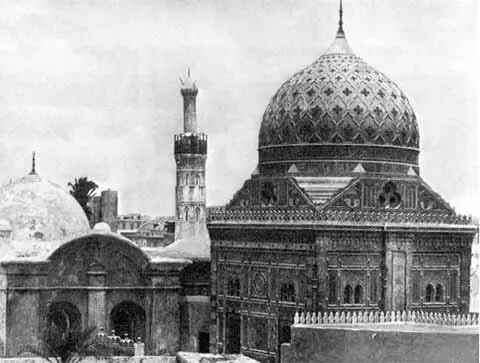

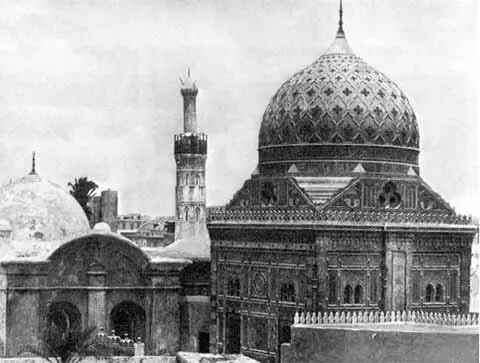

Мечеть, посвященная пророку Даниилу, под которой, возможно, находится гробница Александра Великого.

Речь идет о Тихе, греческом божестве случая, отождествлявшемся с римской Фортуной. С эпитетом άγαθή (благая, добрая) она становилась богиней удачи. Например, άγαθη τύχη (в дат. пад.) было написано на щите Демосфена, с которым он шел в бой при Херонее в 338 г. (см.: Плутарх «Демосфен», 20, 3). — Прим. пер.

В конце XIX в. немецкие историки разработали концепцию двух традиций истории Александра: с одной стороны, надежной, основанной на воспоминаниях участников похода Птолемея и Аристобула, которую использовал впоследствии Арриан, а с другой — так называемой «Вульгаты», то есть «Народной версии» (от лат. vulgus — «народ»), которая была широко распространена, но малодостоверна, изобиловала нагромождением фантастических деталей и подробностей. Именно к «Вульгате» восходят наиболее известные истории похода Александра, относящиеся к римской эпохе: XVII книга «Исторической библиотеки» Диодора Сицилийского, «История Александра Македонского» Курция Руфа и сделанная Юстином «Эпитома» («Извлечение») из «Всеобщей истории» Помпея Трога, а также в значительной мере биография Александра, принадлежащая Плутарху. «Вульгата» имела широчайшее распространение и оказала мощное влияние на мировую литературу, как западную, так и восточную, поскольку именно на ней основан сложившийся еще в эпоху эллинизма и получивший затем распространение «Роман об Александре», версии которого существовали едва ли не на всех имевших тогда письменность языках, причем многие из них дошли до нас. В Средние века «Роман об Александре» уступал по популярности только Библии. См.: Бертельс К. Э. Роман об Александре и его главные версии на Востоке. М; Л., 1948; Грабарь-Пассек М. Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе. М, 1966. С. 172–183; Александрыя. Минск, 1962; Александрия. Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV века. М.; Л., 1965; Истрин В. М. История сербской Александрии в русской литературе. Вып. I. Одесса, 1909. — Прим. пер.

Имеется в виду обряд признания ребенка отцом: отец поднимал положенного на пол младенца и обносил его вокруг домашнего очага. Весь очистительный обряд назывался «амфидромией» и происходил на 5-й или 7-й день после родов. См.: Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988. С. 155. — Прим. пер.

Латинские слова rex и regere (править) — однокоренные. — Прим. пер.

Слова, которые вкладывает в уста Александра Плутарх («Александр», 11, 6), обозначают поворотный момент в его биографии: «Когда я был у трибаллов и иллирийцев, Демосфен обзывал меня мальчишкой. Оказавшись в Фессалии, я сделался уже юношей. Теперь я хочу показаться под стенами Афин уже мужем». Так и герой «Одиссеи» (IX, 116–566) назывался «Никем» в стране одноглазых Киклопов; но после своего подвига он стал кем-то, а именно Одиссеем. — Прим. авт.

Читать дальше