Несмотря на все эти обстоятельства, тормозящие работу, H. M. Пржевальский всё же считает, что результаты экспедиции оказались хорошими, ибо она явилась большим шагом вперёд в деле исследования внутренней Азии: «Бассейн Лоб-нора, столь долго и упорно остававшийся в неведении, открылся, наконец, для науки». Свой отчёт по первому этапу экспедиции автор заканчивает строками: «Оглянувшись назад, нельзя не сознаться, что счастье вновь послужило мне удивительно. С большим вероятием можно сказать, что ни годом раньше, ни годом позже исследование Лоб-нора не удалось бы…»

И даже тогда, когда уже было принято решение о прекращении экспедиции, Пржевальский с удивительной жизнерадостностью и оптимизмом, несмотря на понятную грусть, смотрит на будущее, на близкое продолжение своего путешествия:

«31 марта [1878 г.] Перешли из Кендерлыка в Зайсанский пост с тем, чтобы отсюда ехать в Петербург. Верблюды и все экспедиционные запасы останутся на хранении в Зайсане. Рассчитываю вернуться сюда к будущей весне и тогда с новыми силами и новым счастьем предпринять новую экспедицию.

Сегодня исполнилось мне 39 лет, и этот день ознаменовался для меня окончанием экспедиции, далеко не столь триумфальным, как моё прошлое путешествие по Монголии. Теперь дело сделано лишь наполовину: Лоб-нор исследован, но Тибет остаётся еще нетронутым… Я не унываю! Если только моё здоровье поправится, то весной будущего года снова двинусь в путь… Правда, жизнь путешественника несёт с собою много различных невзгод, но зато она даёт и много счастливых минут, которые не забываются никогда. Абсолютная свобода и дело по душе — вот в чём именно вся заманчивость странствований. Не даром же путешественники никогда не забывают своей труженической поры, даже среди самых лучших условий цивилизованной жизни.

Прощай же, моя счастливая жизнь, но прощай ненадолго. Пройдёт год, уладятся недоразумения с Китаем, поправится моё здоровье, и тогда я снова возьму страннический посох и снова направлюсь в азиатские пустыни…»

Эта всепобеждающая уверенность, убеждающая воля, направленная к завершению начатого дела, создали из Пржевальского великого путешественника, сделавшего удивительные открытия в Центральной Азии и обогатившего науку важнейшими исследованиями.

Открытия и исследования, совершённые Николаем Михайловичем во время лобнорского путешествия, вызвали массу откликов в России и за границей, упрочили славу Пржевальского как исследователя Азии, расширили круг поклонников его таланта.

К важнейшим достижениям лобнорской экспедиции следует отнести:

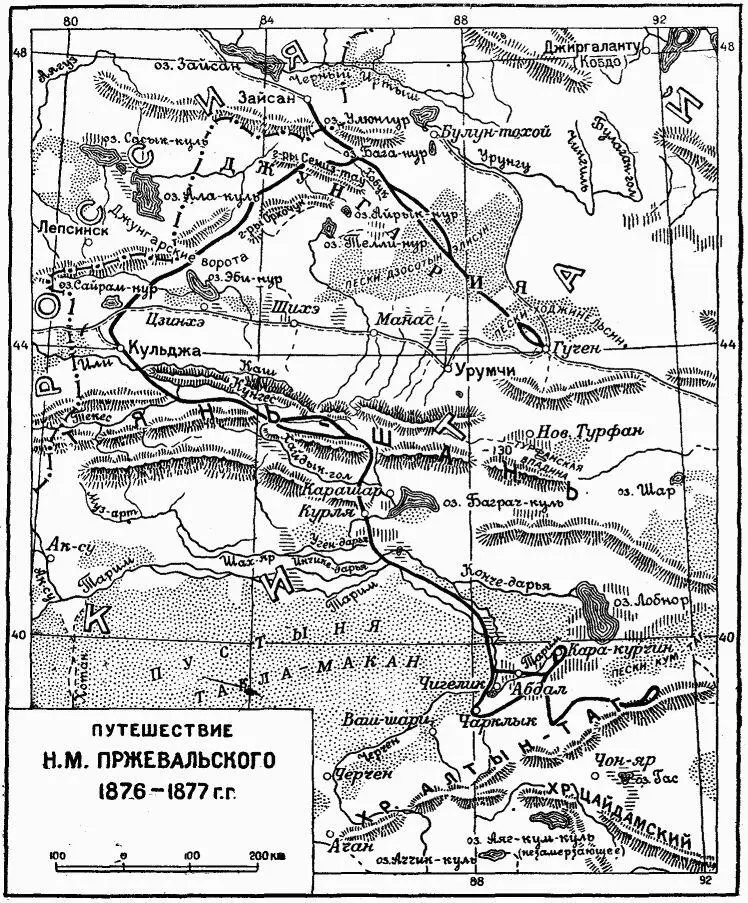

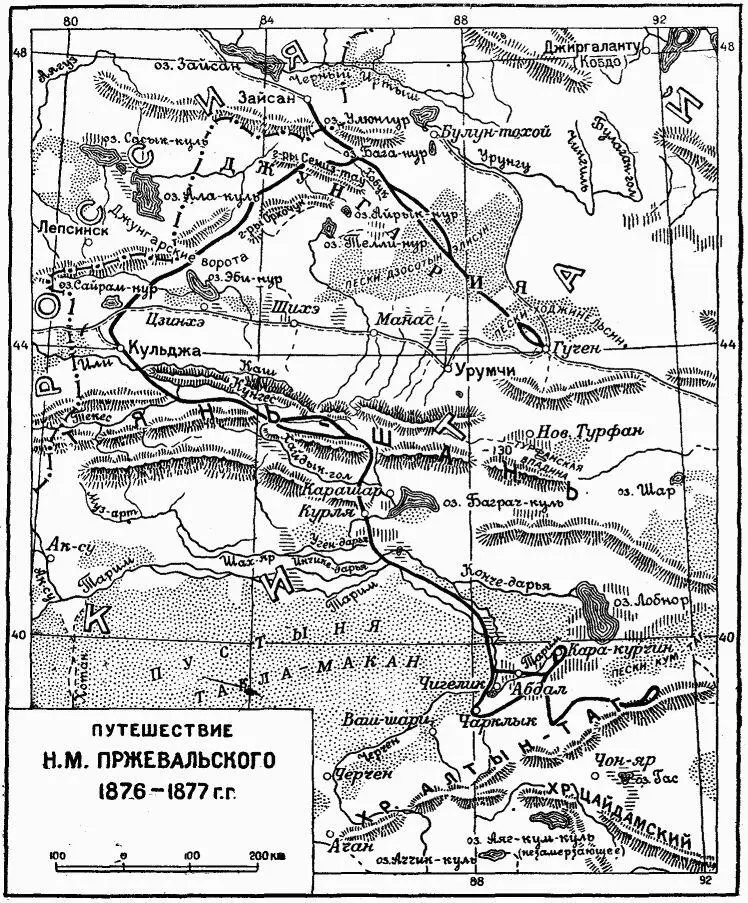

1. Открытие и описание озера Лоб-нора, на берегах которого Пржевальский был первым европейским учёным-путешественником.

2. Открытие и описание громадной горной цепи Алтын-таг, о которой не знали географы прошлого столетия. Это открытие определило границу Тибетского нагорья, которое простирается на 300 км далее на север, чем предполагалось до путешествия Пржевальского.

3. Сбор новых зоологических и ботанических коллекций, среди которых важнейшим экспонатом являются шкуры диких верблюдов, впервые вывезенные из Центральной Азии.

4. Маршрутные съёмки низовьев Тарима, озера Лоб-нора и хребта Алтын-таг, определение их географических координат.

5. Метеорологические наблюдения, впервые разрешившие судить о климате бассейна Тарима и о климате восточной части Кашгарии и Алтын-тага.

6. Этнографические наблюдения над лобнорцами (каракурчинцами) и таримцами, давшие интереснейший материал для суждения о быте, жизни и антропологическом типе этих азиатских племён, заброшенных в самую глушь Центральной Азии.

Высокая оценка этнографических наблюдений на Лоб-норе дана Ф. Рихтгофеном, который пишет: «Описание быта, обычаев и рода занятий лобнорцев и тяжёлых климатических условий, при которых они живут, самая завлекательная и интересная из этнографических картин, нарисованных новейшими путешественниками».

Уже одно это перечисление говорит о богатейших результатах путешествия Пржевальского на Лоб-нор. Опубликование краткого отчёта в «Известиях Географического общества» и выступление с докладами вызвало широчайший отклик у научной общественности. Как раз в этот период H. M. Пржевальский избирается почётным членом Академии наук и Ботанического сада. К своему пятидесятилетию Берлинское Географическое общество учреждает Большую золотую медаль имени Александра Гумбольдта. Первым, кто удостоился этой медали, был H. M. Пржевальский, получивший её за совокупность исследований Центральной Азии, т. е. за монгольское и лобнорское путешествия.

Читать дальше