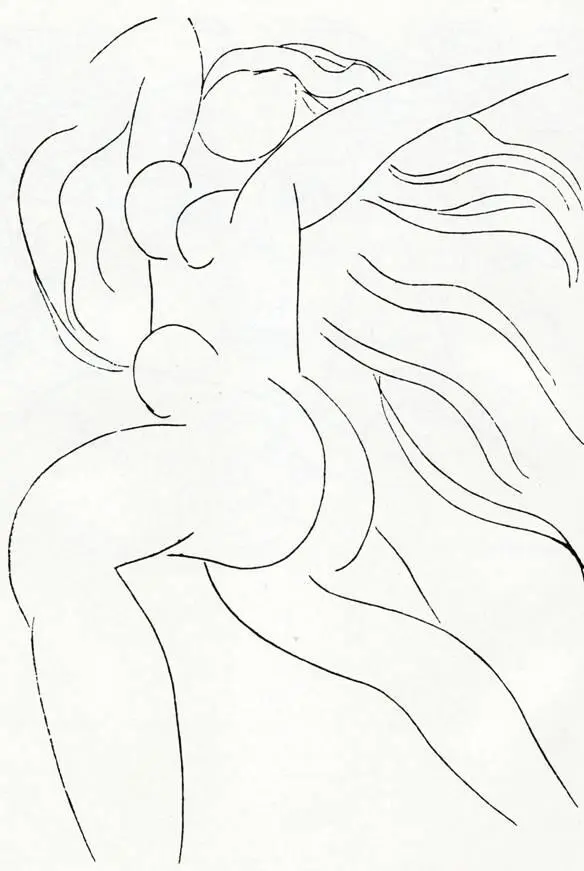

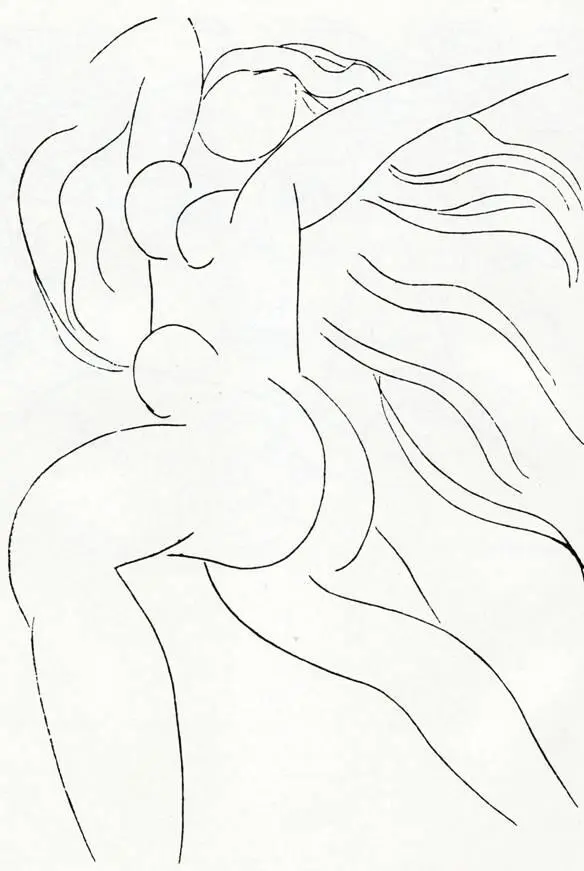

Бегущая женщина. 1930–1932. Иллюстрации к стихотворениям Стефана Малларме. Офорт

Большой интерес представляют наблюдения Матисса над тем, что происходит на холсте, по мере того как художник накладывает на него черты или мазки. В этом можно видеть некоторую аналогию с тем, что испытывал Микеланджело, вызволяя из каменного блока задуманный образ. С той только разницей, что в скульптуре „отнимается ” , а в рисунке и в живописи „прибавляется ” . „Если я наношу на белый лист черную точку, и она видна, как бы я далеко ни отодвигал лист, то это ясный знак. Но если рядом с этой точкой я ставлю вторую, третью, затем четвертую, то возникает смятение. . Каждый новый мазок умаляет значение предыдущего ” . „Если на поверхность белого холста я положу зеленое и красное, то по мере того, как я буду прибавлять пятна, каждое из тех, которые я ранее положил, теряет свое значение. . Необходимо, чтобы знаки, которыми я пользуюсь, были уравновешены, чтобы они не уничтожали друг друга. . Взаимоотношение между тонами должно быть такого рода, чтобы оно их поддерживало, вместо того, чтобы их разрушать…“.

Художник подмечает, какие соотношения возникают между отдельными пятнами, как приходится их уравновешивать, для того чтобы одно не гасило другого, как перемещать цвета, чтобы в конце концов возник аккорд цветов — подобие музыкальной гармонии. Многие мастера и до Матисса сталкивались с подобными трудностями. Но никто так ясно, как он, не отдавал себе отчета во внутренней закономерности цветового построения, и не только цветового построения картины. Никто так последовательно не добивался того, чтобы она не только воспроизводила гармонию, существующую перед глазами художника в мире, но еще и обладала внутренней гармоничностью в себе самой.

Сохранились фотографии, фиксирующие стадии работы Матисса над картинами „Розовая обнаженная женщина ” (1935) и „Румынская блуза ” (1940). По ним можно проследить шаг за шагом работу художника.

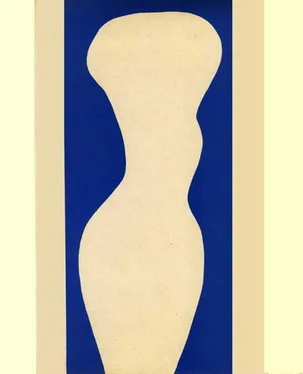

В обоих случаях он начинает с рисунка, в котором добросовестно и точно передана модель (илл. на стр. 22). Но первый рисунок обнаженной несколько вял и неуверен, хотя в ритме закругленных контуров можно узнать руку Матисса. В этом первом рисунке фигура занимает нижнюю часть картинной плоскости, она вписывается в интерьер. Только через двадцать шесть дней, на девятом сеансе угадывается та пластическая идея, которая восторжествует в законченной картине {илл. на стр. 23). Фигура не только занимает часть плоскости картины, но и вписывается в нее, как бы отождествляется с ней, фон становится плоским, квадраты узора ткани сливаются с фигурой, поскольку в ней подчеркнуты горизонтали и вертикали. После того как этот мотив наметился, художник после ряда поправок приходит к окончательному решению (илл. 36). Изображение натурщицы превратилось в монументальный образ женщины, в подобие кариатиды с могучим корпусом и маленькой головой. Все наконец встало на свое место.

Что касается работы над картиной „Румынская блуза ”, то в первом наброске с натуры фигура как бы растворяется в пространстве, вплетается в узор ковра на фоне и на кофточке, сливается с очертаниями кресла. Дальнейшая работа художника заключалась в постепенном освобождении фигуры от узора на фоне, в связи с этим кресло отбрасывается, фигура выступает и заполняет почти всю плоскость картины. Художник сильно расширяет размеры фигуры, затем поднимает ее плечи, фигура с огромными, овальной формы рукавами сама становится узором, рукава ее как бы образуют два огромных лепестка, сильнее выделяются стебли на ее кофточке. В конце концов интимный портрет отдыхающей в спокойной позе женщины уступает место собирательному фольклорному образу женщины в национальном костюме (илл. 31).

Нечто аналогичное этому происходило и со скульптурными работами Матисса. Он останавливался обычно на одном мотиве, несколько раз возвращался к нему, работал над ним, пока не исчерпывал все заключенные в нем возможности, пока не добирался до корня явления, до самого существенного. В этом есть известное сходство с работой композитора над музыкальной темой и ее инструментовкой.

Помимо этого пути настойчивой и последовательной переработки первых впечатлений Матисс в поздние годы шел иным путем. Он уже в натуре почти угадывал черты будущей картины. Сохранились его рисунки пером, быстрые, мимолетные, в которых помимо основного расположения форм словами отмечены краски и оттенки красок, которые в картине должны заполнить пустые плоскости.

Читать дальше