Считая себя реформатором живописи, Матисс был глубоко убежден, что нашел путь для восстановления забытых, истинных основ живописи. Однако он не стремился неукоснительно следовать наперед выработанной теории. В этом он решительно непохож был на Мориса Дени, который в своей теории живописи высказал много верных положений, но в своих произведениях расходился с ними и их нарушал. Матисс был прежде всего художником, и представления свои об искусстве он полнее всего выразил в своих созданиях. Самые плодотворные его мысли об искусстве заключены в творениях его кисти.

Вместе с тем он внимательно и чутко относился к тому, как возникали на его мольберте картины, он наблюдал за самим собой почти как ученый. Своими наблюдениями он охотно делился с другими, фиксировал отдельные стадии своей работы и однажды даже терпеливо позволил кинооператору заснять самый процесс создания им картины. Благодаря этому мы имеем возможность мысленно как бы присутствовать при рождении его картин, сравнивать первую их стадию с последней, уяснять себе, с чего художник начинал, что значили последние прикосновения кисти к холсту, благодаря которым первый набросок превращается в законченный шедевр.

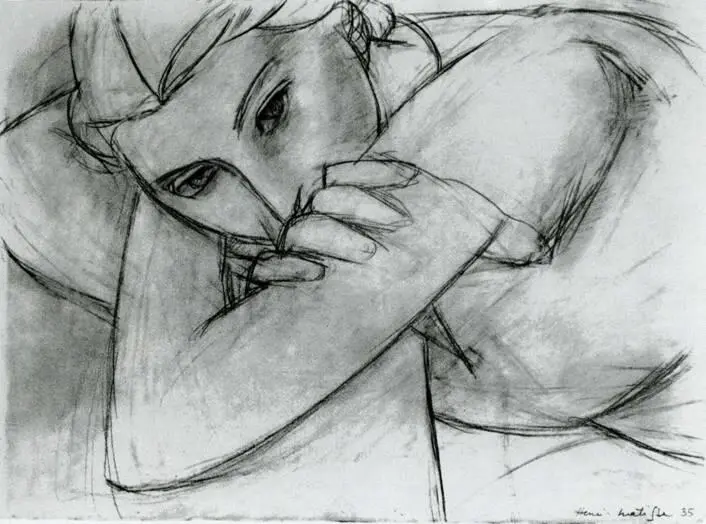

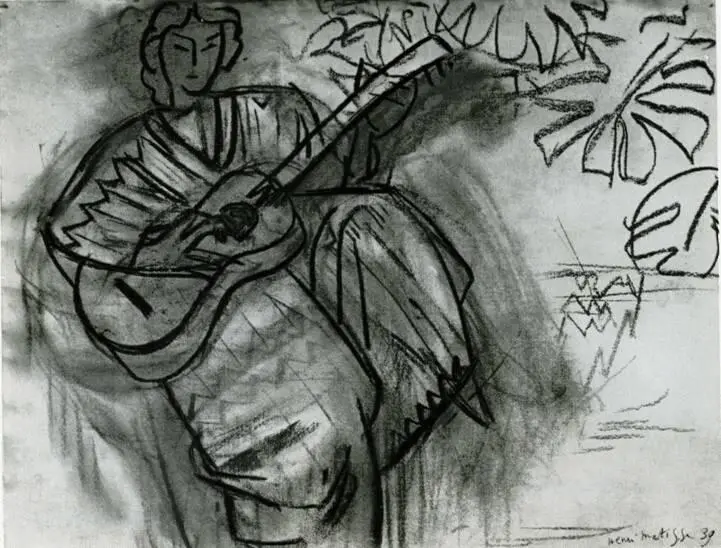

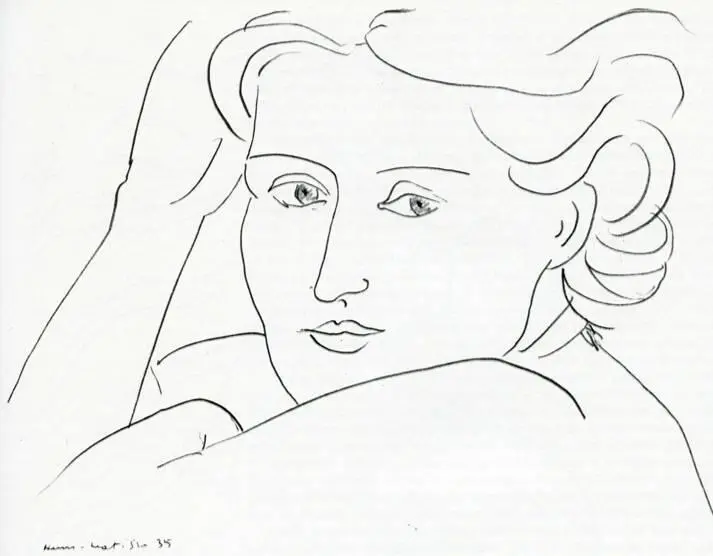

Матисс почти всегда исходил из непосредственного впечатления от натуры. Едва ли не каждой картине предшествовали у него многочисленные этюды углем и растушевкой с натуры. Это позволяет, говорил он, охватить одновременно и характер модели, и ее человеческое выражение, и качество ее окружающего света, и вообще все ее окружение — все то, что можно передать только в рисунке. В течение нескольких сеансов художнику нужно было, как он признавался, „прояснить свой ум“. Только тогда он давал волю своей руке. Тогда изображение могло стать выражением его чувства.

Художнику обычно требовалась долгая тренировка, но само выполнение могло быть очень быстрым. Впрочем, и после этих тренировок не всегда удавалось создать нечто его удовлетворяющее. Но при быстром исполнении исправления были уже невозможны, и тогда приходилось отбрасывать неудачный рисунок и начинать все сызнова („как в акробатике ” — замечает художник).

Из высказываний Матисса можно сделать вывод: творчество его включает непосредственные впечатления, пристальное разглядывание, анализ, упражнения руки и на последней стадии, когда рука становится послушна художнику и его чувству, она должна, как выстрел, метко попасть в намеченную цель. Этим методом Матиссу удается соединить в своих работах верность натуре, плоды ее изучения и радующее зрителя впечатление легкости и изящества исполнения. В рисунках Матисса все эти качества действительно присутствуют.

Матисс стремился, чтобы законченное произведение, созданное в результате долгих исканий, поправок, переработок, производило впечатление живого, непосредственного выражения чувств художника. В целях сохранения этого впечатления он не боялся оставлять в картинах отдельные части незавершенными, недописанными, в частности конечности фигур, руки. Он не избегал и небрежности в деталях, видимо, вполне сознательно, чтобы произведение не казалось слишком „сделанным ” . Его цель — „непосредственность ” — была иного рода, чем та, что можно достичь в первом этюде. Он приходил к ней в итоге длительных творческих исканий.

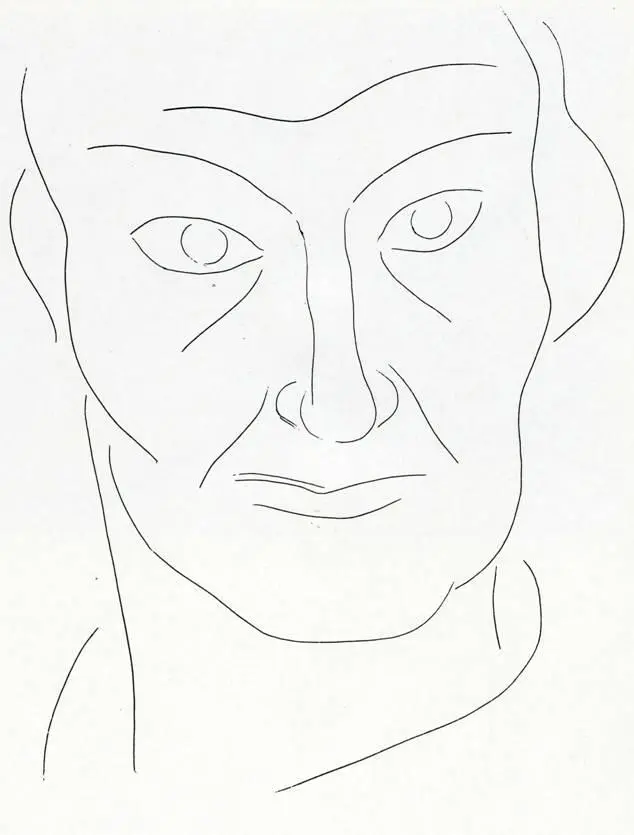

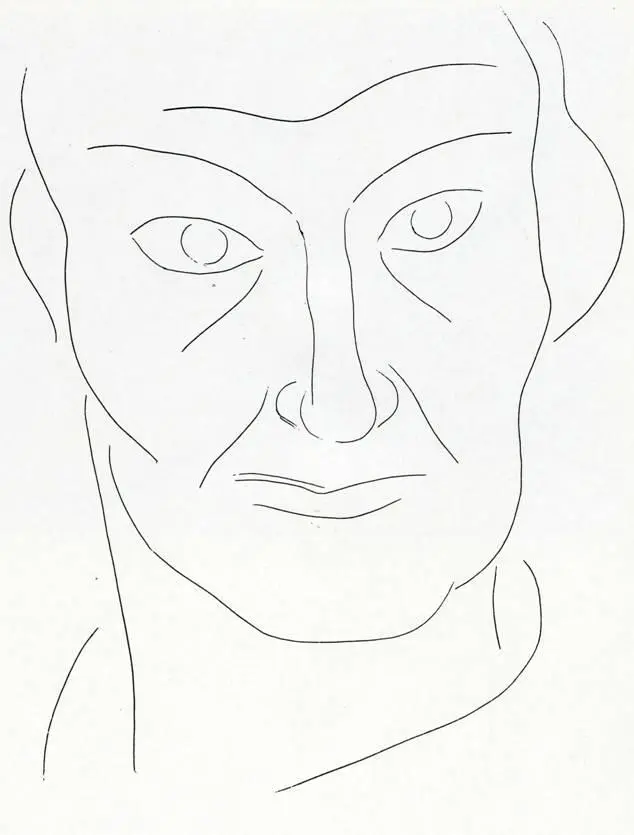

Портрет Шарля Бодлера. 1930–1932. Офорт

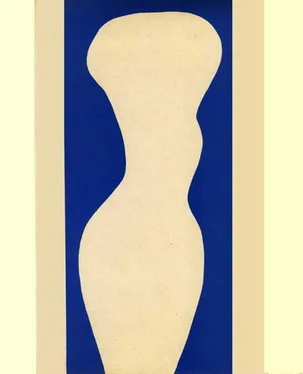

Одалиска с мавританским креслом, 1928. Тушь

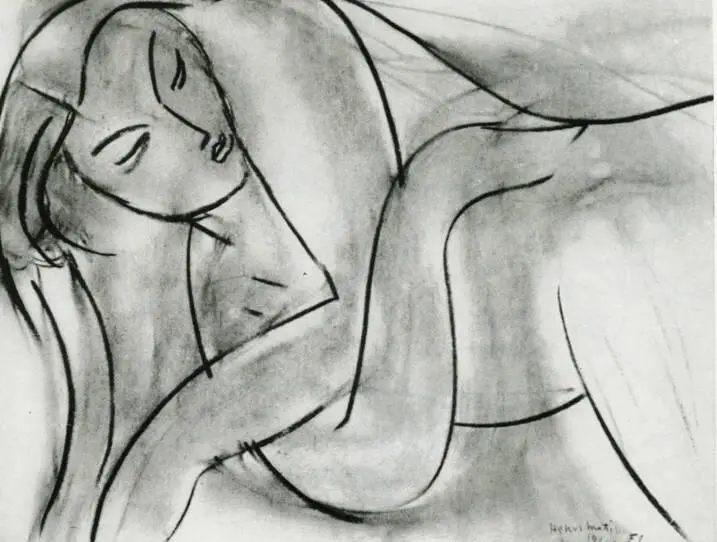

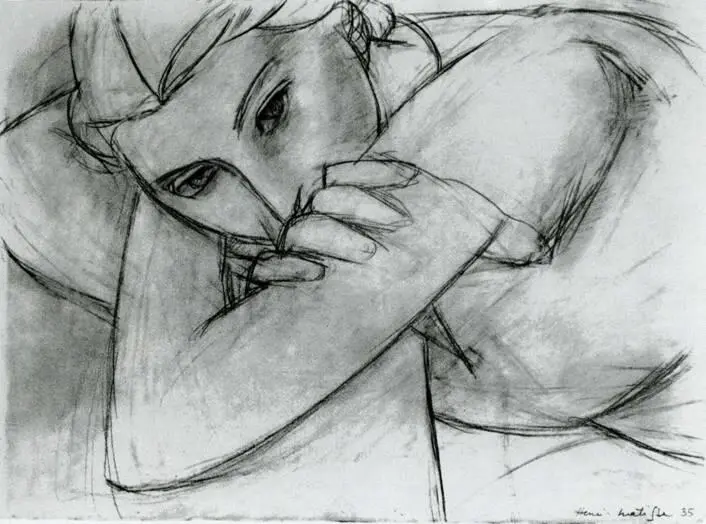

Женская полуфигура. Портрет Л. Н. Д. 1935. Уголь

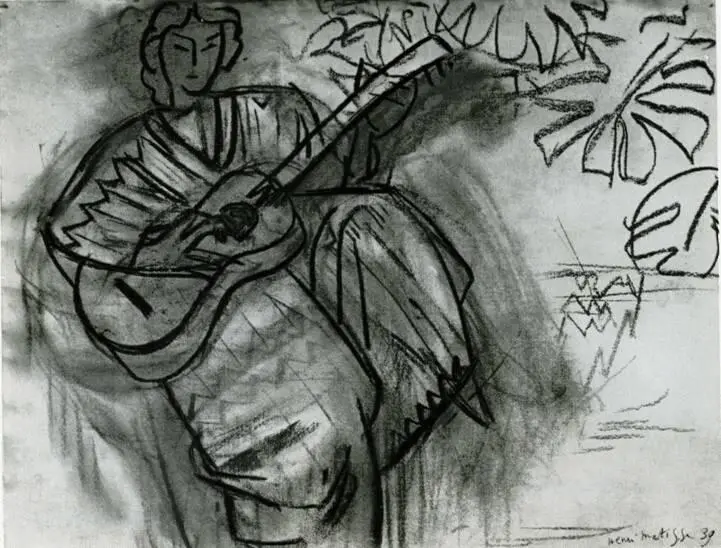

Женщина с гитарой. 1939. Уголь

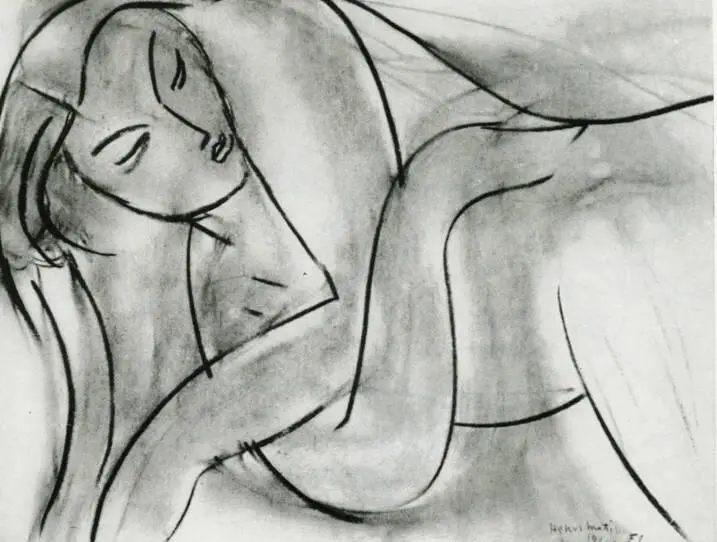

Лежащая женская фигура. Из серии, Темы и вариации”. 1941. Уголь

Натюрморт. Из серии „Темы и вариации”. 1941. Перо и чернила

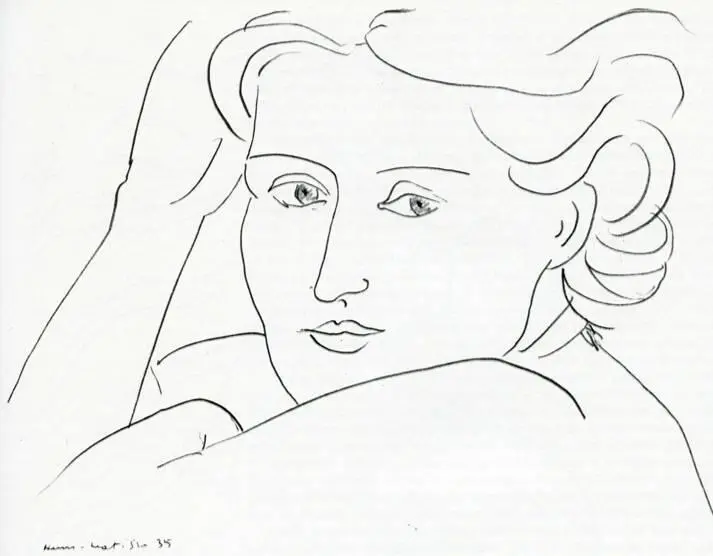

Женская голова. Портрет Л, Н. Д. 1935

Читать дальше