Вместе с ясными радостными настроениями исчезли из стихов Есенина идиллические образы воображаемой пастушеской и хороводной деревни. Есенин в «Москве Кабацкой» почти в каждом стихотворении упоминает о городе — упоминает с проклятиями, правда, но забыть о нем уже не может. Деревенские просторы остались для него только недостижимым идеалом. Возвращение на родину — ни в жизни, ни в стихах ему не удалось. Город засосал его. И если бы это был советский город труда и строительства — Есенин не погиб бы. Но он нашел в Москве только «Москву Кабацкую», он попал в гибельную среду, своеобразной мучительной любовью полюбил ее, и она его затянула и уничтожила:

А когда ночью светит месяц,

Когда светит… Чорт знает как!—

Я иду, головою свесясь,

Переулком в знакомый кабак.

Шум и гам в этом логове жутком,

Но всю ночь напролет, до зари,

Я читаю стихи проституткам

И с бандитами жарю спирт…

И результат всего этого:

Я такой же, как вы, пропащий.

Иногда Есенин пытался перестать быть «пропащим», спастись от пьяного разгула, но это ему не удавалось, он возвращался в атмосферу кабака и застревал там еще прочнее. В воспоминаниях о Есенине Воронский так описывает одну ив встреч с поэтом в этот период (см. «Красная Новь», № 2 1926 г.):

…«появился Есенин. Он пришел, окруженный ватагой молодых поэтов и случайно приставших к нему людей. Он был пьян и первое, что от него услыхали, была ругань последними, отборными словами. Он задирал, буянил, через несколько минут с кем-то подрался, кричал, что он — лучший в России поэт, что все остальные — бездарности и тупицы, что ему нет цены. Он был несносен и трудно становилось терпеть, что он делал и говорил»…

И дальше в воспоминаниях Воронского есть строчки совершенно примечательные: при появлении Есенина. —

…«Сразу обнаружилось много пьяных, как будто Есенин принес и гам и угар».

Здесь чрезвычайно верно подмечено, что есенинские настроения периода «Москвы Кабацкой» гибельны не только для него самого. Есенин не только в случайную писательскую компанию, где его встретил Воронский, но и в литературу «принес и гам и угар». Есенизм заразителен. И недаром после смерти Есенина в десятках и сотнях стихотворений, посвященных его памяти, сквозь естественную скорбь о безвременной и бессмысленной гибели поэта, прорываются нотки восхищения тем образом жизни и тем способом смерти, которые избрал себе Есенин.

Слово Есенину

…Есть ужас бездорожья

И в нем… конец коню,

И я тебя, Сережа,

Ни капли не виню…

Цветет, кипит отчизна.

Но ты не можешь петь.

А кроме права жизни

Есть право умереть.

Иосиф Уткин. («Молодая Гвардия» № 1, 1926 г.).

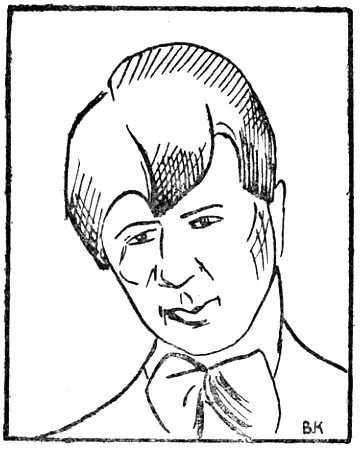

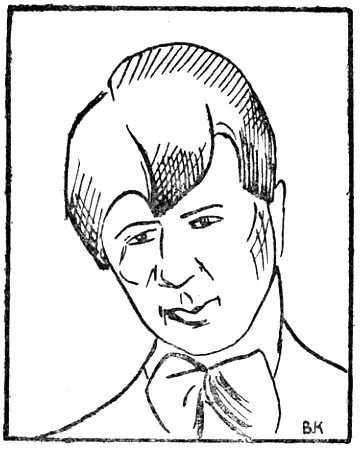

Оказывается, что лукавый херувим сумел внушить даже комсомольцам соблазнительную свою философию насчет «миров иных». Это объясняется тем, что Есенин и в самый смутный и разгульный период не потерял для многих привлекательности — и как поэт, и как мятущаяся человеческая личность. Возможно, что эта привлекательность кажущаяся, но это уже другой вопрос. Во всяком случае, она на многих действовала. И в то же время в стихах и жизни Есенина в последние годы было что-то невероятно-грустное и страшное. Эту двойственность отметил в своих воспоминаниях Воронский. Вот как он описывает внешность Есенина в этот период:

…«весь внешний вид Есенина производил необычайное и непривычное впечатление. И тогда же отметилось: правильное, с мягким овалом, простое и тихое его лицо освещалось спокойными, но твердыми голубыми глазами, а волосы невольно заставляли вспоминать о нашем поле, о соломе и ржи. Но они были завиты, а на щеках слишком открыто был наложен, как я потом убедился, обильный слой белил, веки же припухли, бирюза глаз была замутнена и оправа их сомнительна. Образ сразу раздвоился : сквозь фатоватую внешность городского уличного повесы, фланера, проступал простой, задумчивый, склонный к печали и грусти, хорошо знакомый облик русского человека средней нашей полосы. И главное: один облик подчеркивал несхожесть и неправдоподобие своего сочетания с другими, словно кто-то насильственно и механически соединил их, непонятно зачем и к чему. Таким Есенин и остался для меня до конца дней своих, не только по внешности, но и в остальном». [4] А. Воронскнй. — «Памяти Есенина» (из воспоминаний) «Красная Новь». 1926 г. Книга вторая.

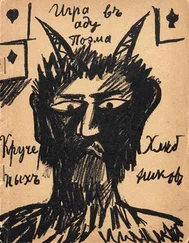

С. Есенин (периода «Москвы Кабацкой»)

Читать дальше