Б. В. Щукин и Р. Н. Симонов были заняты в «Свадьбе».

Евгений Богратионович много говорит ученикам о Чехове. Говорит, что у Чехова главное не лирика и не комическое, а трагизм. Если русская интеллигенция безвременья искала у Чехова незлобивости, примиренности, то это может служить характеристикой лишь этой интеллигенции (да и то не всей), а не Чехова. После же Октябрьской революции художник не имеет права на такое разрешение чеховских пьес. Чехов болел за рурскую культуру и прозревал будущее. Он понимал, что окружавшее его общество, эти нравы, этот быт, безыдейность, мертвечина, люди в футляре, страна в футляре — должны быть взорваны. И каждая вещь у Чехова наполнена громадной взрывчатой силой.

Вахтангов первый в русском театре прочитывает А. Чехова так, что чеховские образы начинают перекликаться с лучшими образцами критического реализма в русской литературе, созданными Гоголем, Салтыковым-Щедриным. В характерах Ятей, Апломбовых, Змеюкиных, Дымб он раскрывает ту же жуткую механичность, связанность, опустошенность, ту же трагическую «кукольность», какую он искал в Текльтоне, какую он вообще видел в старом мире, отсеченном революцией.

Сегодня жизнь — вчера же это был механический завод на пружинке. Здесь сегодня чувства, страсти, творчество, свобода — там бездушие, одурь, пустыня, тюрьма.

И, как вопль в страшной пустыне, раздается в вахтанговской постановке заключительный возглас свадебного генерала:

«Челове-е-ек!»

Пусть генерал зовет только лакея. Но ведь только лакея и называли в том мире в лицо «человеком»… Безнадежный и тоскливый вопль генерала (артиста Н. О. Басова) приобретает трагический обобщающий смысл… Опускается занавес, и оказывается, что на лицах зрителей давно уже стерты улыбки незлобивого смеха, пробужденного вначале.

Это не модная «перелицовка» классика на «революционный лад». Театр должен служить современности — учит Вахтангов. «Но сможет найти современность только тот театральный художник, который стремится к созданию вечного. Для создания вечного мало чувствовать только сегодняшний день: нужно чувствовать грядущее «завтра». Но тот, кто ищет только завтрашний день и не ощущает того, что являет собою «сегодня», — тот бессилен в создании «вечного». Для создания «вечного» нужно чувствовать сегодняшний день в наступающем «завтра», а это «завтра» ощущать в сегодняшнем дне. Никогда не создает «вечного» тот художник, который подчиняет свое творчество требованиям моды, — говорит Вахтангов, — ибо всякая мода — пошлость, пока она не прошла. Театр, ежегодно меняющий моду, естественно, остается пошлостью».

Тупой, косный, реакционный мир российского буржуазного прошлого вызывает теперь у Вахтангова не сострадание, а враждебное, беспощадно-критическое отношение. Только теперь, в свете революции и нарождения новой, социалистической жизни, Вахтангов увидел отношения людей глубоко, в их исторической перспективе. И прежде всего увидел в сегодняшнем смертельную борьбу двух миров — старого и нового, — борьбу, ведущую человечество к счастливому «завтра».

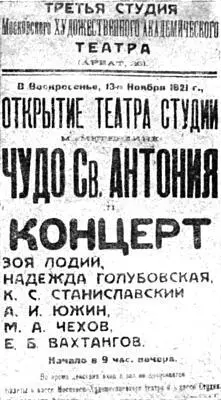

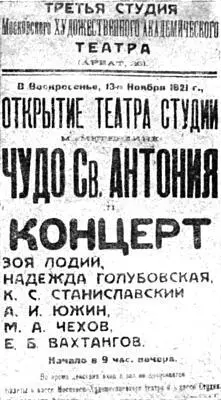

В сентябре 1920 года Студия Вахтангова была принята в семью Московского Художественного Академического театра под именем его 3-й студии. Осенью же студия перебралась из Мансуровского переулка в полуразрушенный пожаром, пустовавший особняк на Арбате.

5

Вслед за постановкой «Свадьбы» Чехова Е. Б. Вахтангов возобновляет в своей студии «Чудо св. Антония» М. Метерлинка в новой режиссерской редакции. Она разительно отличается от прежней, сделанной им до Октябрьской революции.

В героях пьесы Метерлинка Вахтангов видит теперь мир мертвых… В самом деле, разве герои «Чуда св. Антония», недовольные воскрешением из мертвых своей тетушки, сами не мертвы? Они целиком в прошлом — в мире алчности и наживы, тупости и лицемерия, мелких страстишек, уродливых чувств. Они испугались возвращения тетушки к жизни потому, что этим отодвигается момент, когда они поделят между собой наследство, растащут по своим норам ее деньги, мебель, платья, кольца, серьги… Вот почему они возмущены бестактным поступком св. Антония! Вот почему они обращаются за помощью в полицию.

Афиша концерта и первого спектакля 3-й студии МХАТ.

Не против них ли, не против ли этого отвратительного, душного мира собственников и стяжателей направлен «истребительный огонь революции»?

Читать дальше

![Хрисанф Херсонский Вахтангов [1-е издание] обложка книги](/books/206437/hrisanf-hersonskij-vahtangov-1-e-izdanie-cover.webp)