Перед зрителями действительно раскрывалась трагедия мысли Росмера, Ребекки, Бренделя… И впервые в истории Художественного театра Вахтангов заставил актеров так насыщенно, так напряженно мыслить. Мысль сливается с чувством, образуя единство. Мысль подчиняет чувство, но не сковывает его. В мощный подтекст чувств и мыслей вливается и стихия подсознательных ощущений-полуобразов, получувств-полумыслей. И в то же время это строгая и законченная цельность и простота. Реальность духовной жизни — предельна, и предельно ясна, естественна четкость формы.

Зрители чувствуют, что перед ними не только жизненный, но и особый сценический мир. Или, быть может, только сценический? Режиссер то погружает сцену во мрак, то ослепляет светом, то бросает концентрированные лучи на лица, глаза, руки. Свет участвует в психологической партитуре. Еще немного, и спектакль начнет звучать, как симфония мысли, переживаний и предельно психологизированных зрительных образов в некоей нематериальной среде, независимо от пространства, от места, от времени… Жизнь человеческого духа со своей трагедией становится как бы отвлечением, абстракцией.

Это уже, разумеется, далеко от реализма. Это одно из основных качеств возникающего в послевоенной Европе, особенно в Германии, стиля, который станет известен под названием экспрессионизма.

Каков внутренний смысл этого стиля, к которому вплотную подошел Вахтангов в спектакле «Росмерсхольм»?

В экспрессионизме нашла выражение глубокая неудовлетворенность радикальной мелкобуржуазной интеллигенции капиталистической действительностью и непонимание ею путей к реальному освобождению. Эти противоречия экспрессионизма заключены и в «Росмерсхольме».

В. И. Немирович-Данченко признает, что Вахтангов добился того, чего не удалось добиться ему самому в его постановке «Росмерсхольма» на сцене Художественного театра десять лет тому назад.

У Вахтангова — большой успех. Вот как В. И. Немирович-Данченко, на вопрос автора этой книги, рассказывает о своем творческом сближении в эти дни с молодым артистом и режиссером:

«Наиболее глубокие беседы о наших работах были у меня с Вахтанговым во время постановки в студии «Росмерсхольма». …беседа шла через день-два после моего просмотра генеральной репетиции, не в помещении студии (на Советской площади), а в театре. Один на один. Помнится, я старался вовлечь молодого режиссера в самую глубь моих режиссерских приемов и психологических исканий. Но я рад отметить здесь не то, что я дал Вахтангову, а, наоборот, то, что я получил от него при этой постановке. Это я хорошо помню.

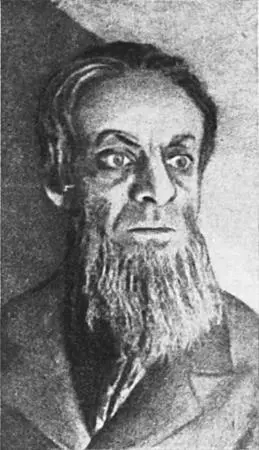

Ведь «Росмерсхольм» перед этим ставился в метрополии Художественного театра. И это была неудача, — столько же актеров, сколько и моя. Особенно не задалась роль Бренделя. Ни сам исполнитель, ни я для него не смогли найти необходимого синтеза драматического с сатирическим, как следовало бы ощутить этого либерала, обанкротившегося, прежде чем сделать что-нибудь. А у Вахтангова роль пошла как-то легко, ясно, без малейшего нажима и очень убедительно [33] Роль Бренделя исполнял Вахтангов, экспромтом заменивший заболевшего JI. М. Леонидова.

. По крайней мере на маленькой сцене студии слушалось с большим интересом и удовлетворением.

Вглядевшись пристально, как Вахтангов дошел до этого, я сделал вывод, вошедший в багаж моих сценических приемов…»

Вахтангов в роли Бренделя. «Росмерсхольм» Г. Ибсена. 1-я студия МХТ. 1918 г.

Автор этой книги спросил Владимира Ивановича, не может ли он вспомнить что-нибудь о ролях, исполненных ранее Вахтанговым на сцене метрополии МХТ (цыган в «Живом трупе», Сахар в «Синей птице», гость в «Каменном госте», Крафт в «Мысли» и др.). Руководитель Художественного театра ответил:

«Решительно ничего не могу припомнить. А сочинять воспоминания не люблю. Помню ясно только, что от репетиций «Мысли» у меня осталось впечатление очень острой вдумчивости и, как бы сказать, — творческого внимания в искании образа. Впечатление внимательности, вдумчивости и мягкости. Эта какая-то мягкость, деликатность или общая «воспитанность» была для внешних наблюдателей особенной чертой Вахтангова, и она как будто перешла в весь коллектив 3-й студии (театра его имени)».

Вахтангов после «Праздника», Текльтона, «Потопа», «Чуда» неудержимо рос и рос, как артист и режиссер. Он как никто владел острым и вдумчивым синтезом ощущения драматического с отношением сатирическим. Вахтангов чутко, внимательно, страстно наблюдал за людьми, за жизнью, он сострадал и бесконечно нежно и горячо любил их — отсюда его мудрая мягкость. Она согревала все, к чему он прикасался на сцене.

Читать дальше

![Хрисанф Херсонский Вахтангов [1-е издание] обложка книги](/books/206437/hrisanf-hersonskij-vahtangov-1-e-izdanie-cover.webp)