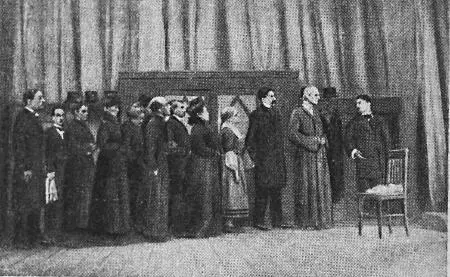

Вахтангов, по сути дела, ставит безоблачную комедию и стремится очень реально, очень просто и убедительно психологически оправдать в пьесе каждый момент, каждую деталь. Чем же кончается это единоборство режиссера с печальным символистом и мистиком Метерлинком? Докапываясь постепенно до «зерна» каждого образа, Вахтангов все больше начинает интересоваться страстью, с какой его «безоблачные» герои стремятся к наследству. Центр спектакля перемещается. Гости — то, что было раньше «фоном» для Антония и Виржини, — начинают приобретать все более самостоятельное значение. В безоблачном небе появляются первые признаки грозы.

«Чудо св. Антония» М. Метерлинка. Первый вариант. Студия Е. Б. Вахтангова. 1918 г.

Но свою работу в направлении сатирической трактовки пьесы Вахтангов еще не доводит до конца. Образы приобретают черты гротеска. И появляется в этих людях что-то кукольное, что-то подчеркнутое, механическое, напоминающее вахтанговского Текльтона. Но у них нет ни его глубины, ни сложности, а у режиссера пока не хватает решительности… Гром разразится много позже…

Пока же — это внутренне противоречивый спектакль, и он оставляет смутное впечатление неясностью своей цели и смешением стилей и форм. Как будто здесь продолжена линия развития углубленного психологизма… Но нет, здесь есть и прием намеренного упрощения образов. Спектакль на глазах сбрасывает кожу, как личинка, готовая превратиться в новое существо. В таком виде он и предстает перед публикой в 1918 году.

В восемнадцатом?.. После Октябрьской революции? Да, уже после нее. Этот спектакль еще не откликается на великие события революции, но отражает противоречивое творческое состояние самого Вахтангова и его коллектива. Режиссер переживал внутренний конфликт, из которого должен быть найден выход. Евгений Богратионович чувствует, что делает не лучшее в искусстве. А компромиссы противны мысли Вахтангова… Лучшее, серьезное, без компромиссов, он парадоксально пытается найти в постановке «Росмерсхольма» — пьесы Ибсена — в Студии МХТ. Над ней он работает одновременно с репетициями «Чуда».

1

В 1917 году новые и сложные пути общественного развития, историческое значение Февральской, а затем Октябрьской социалистической революции еще не были в полной мере осознаны в узких кругах художественной интеллигенции, к которой принадлежал Вахтангов. Студии были слишком оторваны от политической жизни.

Как никто другой из режиссеров, Вахтангов необычайно полно, страстно, влюбленно сливал свою жизнь с жизнью артистов, с жизнью художественных коллективов. Казалось, в этом была особенная сила мастера Вахтангова. Но в этом же была в те годы и его глубокая ограниченность, делавшая его слабым и нерешительным в вопросах не только политических, но и художественных. Про него в то время вполне можно было сказать, что он ограничил свою жизнь театральными впечатлениями, переживаниями, замыслами.

В канун 1917 года Евгений Богратионович воспринимает всю действительность не иначе, как только через жизнь его студий. И только проникая в жизнь искусства до дна, до основания, до обнаружения мельчайших корней, он порой интуитивно прозревает и скрытую сейчас от его взора жизнь общества. Так душный духовный мир замкнутых студийных келий всецело определяет на время восприятие Вахтанговым хода исторических событий. Кто из дорогих ему тогда людей мог служить для него, хотя бы относительно, «проводником» в социальной действительности? Толстой? Сулержицкий?

Когда Л. Толстой перед смертью бежал из дому от лжи, от лицемерия собственного противоречивого существования в Ясной Поляне, то Л. Сулержицкий с торжеством воскликнул:

— Наконец-то!

Но полное отчаяния бегство Л. Толстого было лишь бегством от самого себя и по сути дела — «в никуда»… А сам Л. Сулержицкий не замечал того, что инстинктивно чувствовал Вахтангов, не замечал, что идеи, руководившие его работой в Студии МХТ, ограничены, обречены на бесплодие и росту студии больше способствовать не могут.

Продолжающаяся империалистическая война вместе с отрезвлением принесла неотвязное напоминание, что чудовищна не только эта война с ее ужасами и народными страданиями, что чудовищна и вся жизнь царской России, что царизм ведет к потере всяких культурных принципов, к варварству. Не только среди зрителей, но и среди артистов, учеников и товарищей Вахтангова, идея искусства, призванного только «пробуждать добрые чувства», идея этического театра начинает терять кредит…

Читать дальше

![Хрисанф Херсонский Вахтангов [1-е издание] обложка книги](/books/206437/hrisanf-hersonskij-vahtangov-1-e-izdanie-cover.webp)