«Звезда» — не только обозначение популярности. «Звезды» — особая каста актеров, создавших некий миф и его оберегающих. Далеко не всегда этот миф идет во вред истинному творчеству. Подчас он хитроумно вплетается в самую плодотворную и богатую серьезными работами жизнь в искусстве и сообщает ей оттенок легендарности. О таких актерах потом вспоминаешь с ностальгией. Именно потому, что им посчастливилось угадать некую мелодию времени — пусть часто не главную и не решающую, но, по-видимому, необходимую, выражающую какие-то важные потребности людей.

Так Любовь Орлова воплотила в себе бурный оптимизм музыки Дунаевского и неистощимую изобретательность Григория Александрова. Все это, вызванное временем и им вдохновленное, она в себе персонифицировала, обаятельно претворив в живые, сразу полюбившиеся образы. Она потому и была звездой — может быть, единственной во всем нашем кино, — что, позволив себе определенное разнообразие экранных работ, все же бережно блюла свой «имэдж», свою блистательную легенду. Она играла и письмоносицу Стрелку и домработницу Анюту, но даже в рваном платье ее «Золушки» из «Светлого пути» мы все равно видели боковым зрением роскошные перья из диадемы цирковой примадонны Марион Диксон. В фильме «Весна» эта особенность ее актерского метода была как бы сформулирована и возведена в ранг концепции, оправданной самой жизнью: обличье «сушеной рыбы» оказывалось для героини картины всего лишь маской, неестественной и некстати, не ко времени надетой. Эту маску нужно было содрать, и тогда миру являлась женщина, умеющая быть и обаятельной, и кокетливой, чей удел не только наука, но и любовь. Две героини, сыгранные Орловой в этом фильме, — ученая Никитина и опереточная актриса Шатрова, — эти кажущиеся антиподы под занавес выходили к зрителям с веселым музыкальным назиданием, а потом, поклонившись, превращались в одну — звезду кино Любовь Орлову, все это нам показавшую.

Такой жанр, такой «имэдж», такая закваска не только актрисы, певицы и танцовщицы, но — звезды. Требовать от нее достоверности на бытовом уровне, той, что вполне привычна нам в кино, условно говоря, прозаическом, — значит уничтожить сам жанр, в котором сделаны все комедии Александрова.

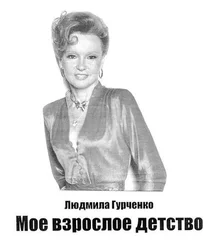

В «Карнавальной ночи» Гурченко начинала как звезда.

Она уверенно выходила на эстраду, ослепляя улыбкой. Двигалась легко и пластично. Пела в ритме фокстрота — и это в то время, когда даже благопристойное танго еще только начинало звучать по радио под кодовым названием «медленный танец». В то время, когда на эстраде было принято стоять чинно. Шла борьба со «стилягами» и «стильными» танцами. Но молодость брала свое — и танцевали, и слушали фокстроты «на костях», и стояли на «атасе», опасаясь дружинников.

И вдруг все это запретное — на экране. Легально. Бесстрашно.

Когда говорят об успехе этого фильма, вспоминать принято прежде всего Огурцова, которого сыграл Игорь Ильинский. Сыграл, как всегда, блестяще и добавил, по сравнению с Бываловым из «Волги-Волги», много нового, типичного для бюрократов пятидесятых.

И все же тень Бывалова витала в «Карнавальной ночи». Мы встретились с новой модификацией знакомого персонажа. Потрясения он вызвать не мог. А фильм все-таки стал сенсацией.

Дело, думаю, в новизне, свежести, необычности всего музыкального и пластического решения. Пленяли молодая раскованность, подвижность, дух веселого бунта, сметавшего все косное и глупое, обаяние торжествующей талантливости, по сравнению с которой это косное выглядело особенно жалким и смешным.

Все это персонифицировалось в новой звезде.

Сходство с Лолитой Торрес с неопровержимостью доказывало ее «звездное происхождение».

Сходство казалось достоинством.

У нас такого не было. «Девушки моей мечты» брались в качестве трофея. «Возраст любви» импортировался из-за границы. А тут своя, отечественная Лолита, это ж сколько можно с ней наснимать фильмов!

И пошло дело. И довольно быстро пришло к «Роману и Франческе». И тогда выяснилось, что звезда должна сиять собственным светом. Отраженным сияют планеты, а для кинонебосклона таких светил не предусмотрено.

Интересно, что «Роман и Франческа» — фильм, означавший для Гурченко окончательное крушение всех ее (и наших) надежд, помнится ей как нечто очень дорогое: в нем она сыграла свою первую большую драматическую роль. Забыла, что волей драматурга ей надо было произносить тексты наподобие: «Джузеппе, мой милый, скрыть я не в силе…» Но помнит, что душа разрывалась на части горем ее Франчески, что картонный мир фильма был ею пережит всерьез.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу