Изменения, конечно, происходят, но теперь, когда эта луговина стала почти в точности такой, какой она была до людей, перемены совершаются медленно и малозаметно, и зафиксировать их в состоянии лишь опытный глаз эколога. Взять, например, почву. Жирный, богатый чернозем, распадающийся в руке на увесистые, прочные, влажные крупицы, словно рассыпчатая, но очень темная гречневая каша, — он продолжает образовываться здесь, в отличие от соседних сенокосов и тем более пашен, каждый год, каждый день и час, кроме, конечно, зимы. Когда траву не косят, сухие останки ее ложатся тут же и, при содействии дождей и солнца, бактерий и насекомых, клещей и прочей живности, превращаются в добротный перегной. И на этом благодатном месте, в степном уголке меж колками, слой плодороднейшего гумуса растет куда быстрее, чем то происходило в безлесных степях, — по полсантиметра в год, а то и на сантиметр! Середина Поляны — я специально замеряю — за последние пятнадцать лет поднялась на 14 сантиметров, и вся она выглядит теперь приподнятой, высокой; особенно это заметно поздней осенью или ранней весной, когда на деревьях нет листвы, а на Поляне — снега.

Лишь два из огромного числа коренных жителей Поляны — крохотный хальцидовый наездник (вверху) и Гонатопус, бескрылая оса из семейства Бетилид (откладывает яйца в травяных цикадок, фиксируя их специальными «хваталками» передних ног).

Одно время я очень боялся «нашествия» осин. Они ведь размножаются и вегетативно: выбросит лесная осина на Поляну незаметный длиннющий корень, а из него пошли вверх ростки — свежие, красноватые, с огромными листьями-лепешками, вдвое-втрое большими, чем у осины «в годах». Неужто после меня весь мой труд пропадет, и Поляна станет сплошным осиновым лесом? Оттянуть это хотя бы на время… И я распорядился: дважды в лето выдергивать или коротко срубать осиновый молодняк, захватывающий поляну, — то есть деревца, которые отсутствуют на первоначальной карте заказника. Работу эту очень охотно выполняли студенты, проходившие у меня тут практику по энтомологии, при которой руки, в общем-то, отвыкают от физического труда. Была и другая польза от срубленных веток: положенные на кухонный очаг, они давали густой-прегустой желтоватый дым, издали отпугивающий комаров.

Однако через несколько лет я увидел: все бы обошлось и без нашего топора. Осинки эти, окруженные и угнетенные пышной порослью душистых морковников, шалфеев, адонисов, вероник и прочих зеленых хозяев Поляны, переставали развиваться и в конечном счете отмирали.

Не потребовались и другие меры по восстановлению и охране растительно-животного комплекса: даже на таком небольшом — шесть с половиной гектаров — участке заповеданной Природы она, как показал многолетний опыт, в состоянии почти полностью самовосстановиться.

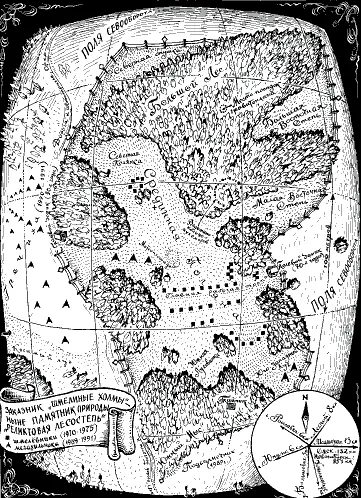

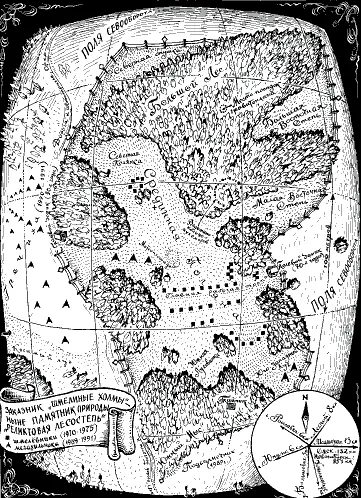

Сейчас мы с вами, читатель, сделаем вот что: так уж и быть, я приведу свой аппарат, описанный в предыдущей главе, в рабочее состояние, поставлю вас на его крышку, надежно привяжу к стойке и немного поверну левую рукоять; по достижении двухсот — трехсот метров высоты вы повернете ее от себя, чтобы на ней совпали две зеленые черточки (режим зависания), и осмотрите заказник сверху; через минуту, но не позднее, повернете ручку на себя, до желтой отметки (но не до упора!) — режим медленного спуска.

Оттуда, сверху, вы увидите картину, подобную той, что я изобразил на соседней странице. Но разница будет в том, что сейчас вы не увидите ни передвижного полевого домика, который в те, «шмелиные», годы сделал и подвозил каждое лето совхоз «Лесной», ни кухонного очага возле него, ни палатки для дров. Нет там ни метеоплощадки, что размещалась на центральном холмике, ни рабочих тропинок с яркими вешками вдоль них, обозначавших шмелиные подземные гнезда. Хотя в пасмурную погоду, или если Поляну закроет тень облака, следы этих тропок с высоты хорошо заметны; не знаю, чем это объяснить, внизу трава как трава, а вот сверху просматривается какая-то небольшая разница то ли в ее тоне, то ли в окраске, несмотря на то, что прошло уже почти двадцать лет.

Читать дальше