Крутой «горицветно-морковниковый» запах — так пахнет только вот эта, Срединная Поляна, что сразу за оградой заказника, — вливает в меня новую порцию радости от предстоящей встречи с Миром Насекомых. Вот они, их хорошо видно даже с десятиметровой высоты на раскидистых зонтиках и ажурных шарах дягилей и морковников: кучками сидят темно-оранжевые бабочки-шашечницы, тяжелые крупные бронзовки клонят вниз белые и желтые соцветия подмаренников, над Поляной, уже вровень со мной, реют рыжие и голубые стрекозы, дробно блестя на солнце своими трепещущими широкими крыльями с мелкой красивой сетью жилок. Еще тише, еще медленней — и вдруг внизу как бы темная неожиданная вспышка: появилась-таки моя тень, до того невидимая, и сейчас медленно скользит по травам и кустам. Но это уже не страшно: вокруг ни души, а на автостраде, что в метрах трехстах на север от Заказника, машин пока нет. Можно спокойно опуститься на землю. Стебли самых высоких трав уже зашуршали о мой «постамент» — платформу с блок-панелями.

Но перед тем как поставить ее вот на этот бугорок, я, охваченный порывом радости, движением рукоятки снова раздвигаю жалюзи панелей и круто, свечой, иду вертикально вверх.

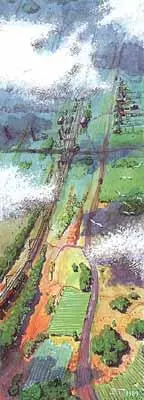

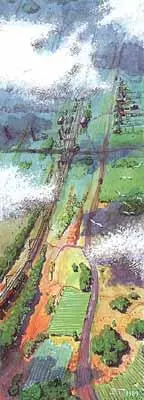

Быстро сжимается, как бы съеживается, картина внизу: колки Заказника, все его опушки и ограда, все окружающие Заказник перелески и поля; горизонт начинает как бы выгибаться со всех сторон такой огромной выемкой, открывая железную дорогу, что проходит в двух километрах слева, а затем села: справа, за автострадой, мерцает светлыми шиферными крышами Росславка, еще правее — центральная усадьба совхоза «Лесной», уже похожая на небольшой город; налево от железной дороги — коровьи фермы Комсомольского отделения совхоза «Лесной», окруженные широким желтым кольцом соломы и сухого утоптанного навоза; вдали на западе, куда уходит плавная дуга железной дороги (не пойму, в чем дело — магистраль эта прямая как стрела) — маленькие домишки и белый куб аккуратного вокзальчика разъезда Юнино, что в шести километрах от Заказника, а за Юнино — безбрежные просторы Казахстана, утонувшие в голубой знойной дымке.

Если из Заказника в хорошую погоду подняться на полкилометра вверх, то увидишь многое-многое: поля, колки, деревни, дороги, облака, тени от них, птиц… Вдали — полустанок Юнино, за которым в голубом мареве — северо-казахстанские степи…

И вот она уже вся подо мною — Исилькулия, страна моей юности, совсем не такая, как на картах и планах с их надписями, условными обозначениями и прочим, а безбрежная, живая, испещренная темными прихотливыми островами перелесков, облачных теней, светлыми четкими пятнами озер, и огромный диск Земли со всем этим почему-то кажется все более и более вогнутым — причину этой давно уже мне знакомой иллюзии я так и не нашел.

Поднимаюсь все выше, и редкие белые громады кучевых облаков уходят вниз, и небо уже не такое, как снизу, а темно-голубое, почти синее, видимые между облаками колки и поля уже подернулись густеющей голубой дымкой, и все труднее и труднее их разглядеть.

Эх, как скверно, что не могу взять с собою хоть один раз своего любимого внука Андрюшу: ему четыре года, и несущая платформа свободно бы подняла нас обоих, но мало ли что…

…Ой, что же я делаю: ведь там, внизу, на Поляне, я отбрасывал тень — значит, меня могут увидеть люди, и не единицы, как в ту недоброй памяти мартовскую ночь, а тысячи, ведь сейчас-то день; неровен час, опять «предстану» в виде диска, квадрата, или, еще хуже, собственной персоной… Да еще, на грех, впереди — самолет, похоже, грузовой, пока еще беззвучно мчится почти навстречу мне, быстро вырастая в размерах, и я уже вижу холодный блеск дюраля, пульсацию неестественно-красной мигалки.

Быстро же вниз!

Резко торможу, поворачиваю — Солнце светит уже в затылок, а наискосок внизу, на гигантской выпуклой стене ослепительно белого кучевого облака, должна быть моя тень; но тени нет, лишь многоцветная глория — радужное яркое кольцо, знакомое всем пилотам — скользнуло по облаку, опережая меня, вниз. Отлегло от сердца: нет тени — значит, никто не видел ни меня, ни «дубль» в виде треугольника, квадрата или «банальной» тарелки…

На облаке — глория.

Мелькнула мысль (а надо сказать, что, несмотря на отчаянные технические и физические неудобства, в «падающем» полете почему-то гораздо лучше и быстрее работает воображение): ведь может статься, что из пяти миллиардов людей не один я сделал подобную находку, и летательные аппараты, основанные на этом же принципе, давно делают и испытывают — и созданные на заводских КБ, и самоделки вроде моей. Но у всех экранирующих платформ одно и то же свойство: иногда они становятся видимыми для других людей в очень различном облике; «трансформируются» и пилоты — их видят «гуманоидами» в серебристых костюмах, то мелкоросло-зелеными, то плоскими, как из картона (Воронеж, 1989 год), то еще какими. Так вот, очень может статься, что это никакие не инопланетяне-НЛО-навты, а «временно-визуально-деформировавшиеся» — конечно, только для сторонних наблюдателей — вполне земные пилоты и конструкторы таких платформочек, доводящие свои детища до надежного состояния…

Читать дальше