Наверное, она и сейчас звучит там, в Лесочке, конечно, уже сильно изменившемся, но живом — с его муравьями, скакунами, скорпионницами и даже Заколдованной Рощей. Звучит, рожденная тугими степными ветрами далекого Заисилькулья и миллиардами березовых трепетных листьев.

Будете там — услышите своими ушами.

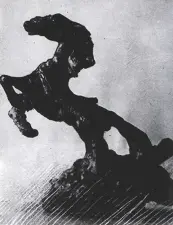

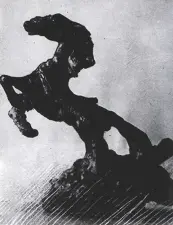

…То ли водно-почвенная, то ли еще какая стихия не только изогнула двойным зигзагом стволы многих берез Лесочка — искривила она и некоторые ветки кустарников, их комли и корни. От иных остались лишь гнилушки — полуразрушенные, источенные, но очень уж интересные по форме, с корявой, потрескавшейся поверхностью, имеющей очень древний вид. Я собирал их в рюкзак и приносил домой. А потом глядел на каждый внимательно, поворачивая во все стороны — не напоминает ли гнилушка какого зверя, птицу, человека. Иногда везло — и я дорабатывал сделанное Природой до возможной убедительности, с выявлением характера изображенного существа — при полной достоверности природного происхождения скульптурки.

В отличие от других работ из корней, веток и сучков мои совершенно не имели следов резца, а если, в исключительных случаях, таковой пришлось применить, то ранку я тщательно маскировал, незаметно заклеив ее кусочком коры. Получалась чрезвычайно своеобразная серия из реальных и фантастических существ, которую я положил в основу фильма Омской телестудии «Исилькуль— Атлантида», снятому по моему сценарию.

Для постамента этой скульптурной группы отлично подошел кусок… каменного угля.

Все эти скульптуры были очень хрупки, а некоторые к тому ж и крупны, и занимали в квартире — уже нормальной двухкомнатной, в центре города, — много места. Поэтому я после выставки в Омском Доме художника в 1965 году, которая называлась «Природа и фантазия», раздарил их друзьям и знакомым. Остались лишь несколько этих вот фото да рисунков, и маленький горельеф «Человек и животные»: именно эта гнилушка, сфотографированная и увеличенная до трехметровых размеров, красовалась на рекламном щите выставки у моста через Омь; она же попала и на обложку выставочных каталогов. Рельеф этот у меня цел, выставлен сейчас в нашем музее, а фотоснимок его — рядом. На крохотном торце древесного обломка — восемь на восемь сантиметров — Природа, как видите, разместила многих: тигра, барана, лебедя, рыбу… И коленопреклоненного человека, бережно — или боязливо? — срывающего с дерева один из спелых плодов — может, Плод Познания? Или, наоборот, Запретный Плод, с чего начнется великий грех разрушения Природы?

Кто знает — расшифровывайте этот рельеф сами. Повторяю: не я его выдумал, все тут на торце старого обрубка так и было, я лишь чуть-чуть его подправил, и самую малость дополнил, выявив кой-какие детали уже готовой природной микрокомпозиции.

Гляжу я теперь на эту скульптурку и вспоминаю счастливые дни и годы моей жизни, когда я, полный радости и энергии, буквально купался в Большом Счастье, составленном из Природы, Науки, Искусств, Молодости, Свободы. И не осознавал толком, какое огромное место в этом Счастье занимает Лесочек — скромный березовый колок с ивняками и муравейниками, который затерялся среди просторных полей Заисилькулья, переходивших в бескрайние казахстанские степи.

Прости же меня, мой милый Лесочек!

И да сохранит тебя судьба от косы, от топора, от потравы скотом, от плуга, от огня, от колес машин и от гусениц тракторов, от самолетов с химикатами, уже не раз тебя обжигавшими, и ты стоял среди зеленого лета мертвым и бурым, но все-таки находил силы к самовозрождению, от грибников-браконьеров, рвущих граблями твою лесную подстилку, от пыльных бурь, а более всего от власть имущих ученых-аграрников и областных руководителей, предписывавших: мелкие, вроде тебя, колки перепахать, а крупные — «исправить», сделав их строго прямоугольными, якобы для удобства работы полевой техники и для… борьбы с сорняками. Именно это случилось в 1983 году в Новосибирской области, когда сотни твоих ни в чем не повинных собратьев были вырублены, выдраны с корнями, перепаханы.

Читать дальше