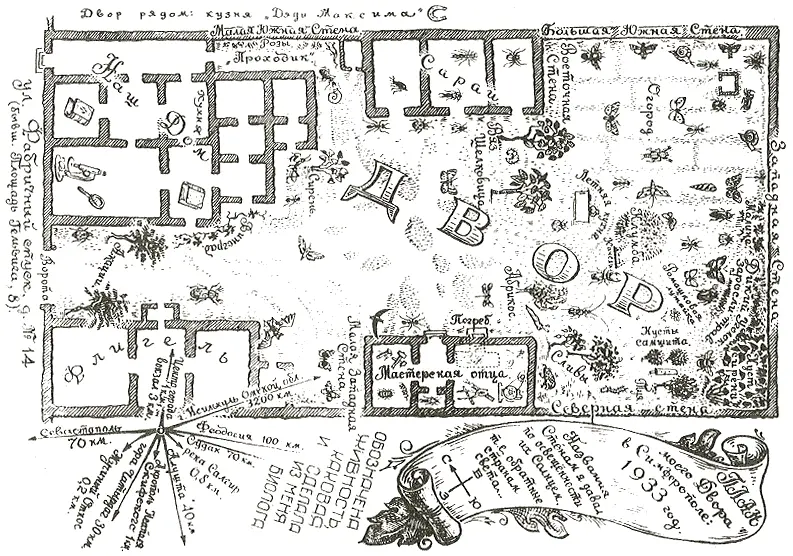

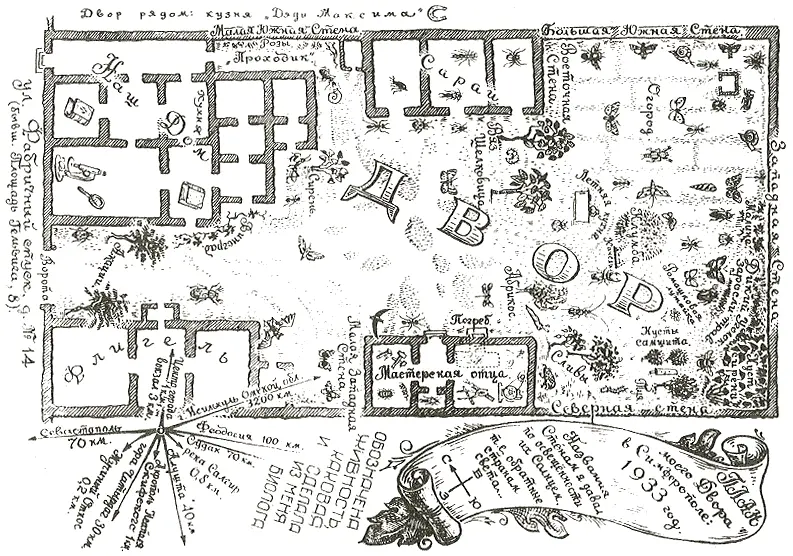

В одной из надворных построек размещалась слесарно-механическая мастерская отца. Он — выходец из крестьянской семьи — был талантливым механиком-самоучкой, и с утра до вечера в мастерской попыхивал керосиновый движок, приводя в движение трансмиссию-вал на большущих подшипниках под самым потолком зала, на валу том — большие и малые шкивы, от них вправо-влево — ремни к станкам: токарному, вальцовочному, точильному, пилонасекальному… Надо бы обо всем этом — в первую очередь о людях, которые меня воспитали и которые меня окружали в детстве, юности и после— рассказать подробнее, но это, если успею в другой книге. А эта вот книжка, о чудесах Природы, заставляет скорее выйти за двери, в мою первую Страну Насекомых — мой чудесный, зеленый Двор…

Он казался мне огромным. Хотя слово «казался» — не совсем верное: сознательное знакомство с Миром я начал с раннего детства, когда по росту был втрое меньше взрослого; соответственно все, что меня окружало, было по отношению ко мне действительно втрое большим, чем сейчас и дом, и Двор, и улица, и весь Город…

А от улицы меня в первые годы тщательно оберегали — с ее «уличными» мальчишками, лошадьми, нищими, цыганами (неподалеку, за красноармейскими кавалерийскими казармами, располагалась некогда знаменитая Цыганская Слободка) и другими «опасностями»; выводили на улицу лишь в чинном сопровождении взрослых, что случалось не столь часто. Но, помнится, я не очень тяготился такой неволей — во Дворе, огромном, заросшем, стрекочущем и щебечущем, с густо-голубым небом над красными черепичными крышами сараев и флигелей, над ограждающими Двор высоченными, впятеро выше моего роста, каменными стенами с изумрудно поблескивающими на их верхних кромках осколками бутылок, густо и любовно туда вдавленных, что было очень красиво. Лишь потом я узнал, что это делалось по всему городу отнюдь не для красоты, а было в те поры общепринятым средством от «злоумышленников» — уличных пацанов, щеголявших большей частью босиком, не для шику, а от бедности, и эти лучезарные стекляшки, долженствующие заменить колючую проволоку, совсем не мешали юным охотникам до чьих-то абрикосов или слив запросто перемахнуть в приглянувшийся сад…

Главное наше жилище — слева внизу. Родился я в большой комнате («под знаком микроскопа»)…

Двору нашему это не грозило: фруктовых деревьев всего ничего — два сливовых, одно абрикосовое, одна шелковица, немного малины, винограда — лоза та разрослась и цела по сей день; остальные кусты и деревья, декоративные, росли «просто так» — белая акация, сирень, жасмин, вяз. И лишь один уголок сада имел «окультуренный вид» — деревянная лавочка с двумя круглыми кустами вечнозеленого самшита по обе ее стороны, а сзади — ствол старенькой туи с тоже оформленной в виде шара густой мелко-лапчатой кроной.

И мой чудо-Двор был моей первой Страной Насекомых — теперь я его назвал бы — если бы он уцелел! — моим первым городским энтомологическим заповедником. Тем более, что хорошо помню: для коллекций я тут не ловил никого, считая, что живые насекомые на территории Двора гораздо более ценны, чем они же, пойманные здесь, но убитые в морилке — баночке с ядом, засушенные на булавках и помещенные в коллекцию. Никто мне этого не внушал, никто этому не учил; наоборот, каждую неделю на деревянном чурбаке у сараев рубили шеи курам, не раз при мне топили в ведре с водой избыток кошачьего потомства… Но нет, Любовь к Живому, свойственная, наверное, каждому из нас в раннем детстве, случайно подогретая близостью и яркостью Насекомьего Мира, не угасла во мне, а, наоборот, росла и укреплялась.

Бабочки Крыма из семейства пестрянок: Адскриста албанская, Адскриста будензис, Дзигена карниблика.

Кто здесь только ни гнездился, кто тут только ни кормился, кто тут только ни пролетал — в нашем чудесном Дворе!

Самыми заметными, подвижными, яркими были, конечно, бабочки. И не так на цветочной клумбе с тюльпанами, нарциссами и гиацинтами, которую отец устроил в глубине Двора, а на запущенной — но отнюдь не замусоренной! — его части, где каждый год образовывались совершенно непролазные заросли крапивы, мяты и, особенно, болиголова — зонтичного растения, похожего на сибирский борщевик или дудник, но с красно-фиолетовыми продольными штрихами на сочных трубчатых стеблях — из них, кстати, ребята делали свистки и дудочки. И на сладко-пахучие соцветия болиголова, похожие на белые кружевные зонтики «старорежимных» симферопольских дам, берегущихся от солнца, прилетали откуда-то и темнокрылые бархатницы, и сине-красные неторопливые пестрянки, и разнообразные желтушки — скромные милые бабочки с желтыми или оранжевыми крыльями, оттененными черной полосой по краю, а посередине задних крыльев была зачем-то нарисована маленькая коричневатая груша…

Читать дальше