Перед вынужденным переездом из Исилькуля в Новосибирск я написал из нашего окошка вот этот зимний прощальный этюд…

Сибиряк я — с начала войны, с сорок первого. И юность моя, и зрелые годы прошли в небольшом, по сей день милом моему сердцу городке под названием Исилькуль, затерявшемся на лесостепных равнинах юго-запада Омской области, вблизи казахстанских степей. Там, в окрестностях Исилькуля, продутых синими зимними ветрами, пропеченных засушливым июльским солнцем и все равно буйно зеленеющих каждой непролазно-черноземной звонкою весною, — там и сейчас часть моей души и сердца (хотя давно живу в Новосибирске), а почему — поймете из книги.

Но этому предшествовали совсем иные миры и страны: сказочное Детство, с его каким-то особым, ярким, восторженным восприятием всего, что меня окружало, и еще — Крым. Родился-то я и вырос в сказочном же городе Симферополе (это сейчас он сравнялся с остальными нашими городами — так же люден, и сер, и дымен, и тесен), ну а если точнее, то в Неаполе Скифском, у скалистого подножия которого все еще шумит ручей, впадающий в Салгир, что так же вот шумел-журчал двадцать два века назад при могущественном и грозном царе Скилуре. Как талисман детства, чем-то связывающий меня с теми временами и местами, я храню горстку черепков, подобранных когда-то у раскопок акрополя — центра города — скифской славной столицы.

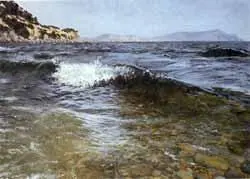

Такое дивное море окружало мой родной Крым.

И еще храню два талисмана-камешка: один — с вершины моей любимой горы Чатырдага, другой — отколот от ступеньки парадного крыльца нашего дома, где я родился, и он, видавший виды ветеран, цел и по сей день, хотя перенес за полтораста лет и несколько войн, и землетрясения, и многое иное.

Для тех, кто любит конкретность (а я сам именно такой) подскажу: случится вам ехать на крымское побережье Черного моря, так с симферопольского троллейбуса, что идет на Алушту или Ялту, увидите справа телевышку — она стоит на самой высокой скале города; там, наверху, у подножия этой вышки есть коротенькая улочка под названием Фабричный спуск (фабрика имелась в виду консервно-фруктовая, под скалой у ручья, рядом с ней ныне автовокзал); дом же мой — моя «микро родина» (кстати, до недавних лет я с любого расстояния мог безошибочно указать точное на нее направление) — значится сегодня на той улочке под номером четырнадцать.

Сейчас в нашем Дворе — с десяток, если не больше, семей; бывшие двор и сад — застроены флигелями, клетушками, сараями, ни кустика тут, ни травинки; заглянешь в ворота — теснота, мусор, и заходить в родной Двор не хочется… А полвека назад это был — не преувеличиваю — настоящий рай. Я начертил его план и ориентиры; мне легче так его описывать, а читателю предметно представить, где что было.

Одна из улочек неподалеку от нашего Дома в Симферополе; эта часть города называлась тогда Ак-Мечеть.

Несовременные размахи — не правда ли? Но это было так! Мой дед по матери, дворянин Виктор Викторович Терский, перед окончательным разорением своим купил дочери рядовой по тем временам особняк. Деда я не застал. Помню лишь: несколько фотоальбомов с многочисленными «портретами» его лошадей и охотничьих собак; сплошь шитые бисерными розами ремни от его ружей; неохватно-огромные горы книг (им я обязан большинством своих знаний — к счастью, были там и Брем, и Фабр, и Фламмарион); портрет бабки — московской камерной певицы; старинную резную мебель; тяжеленные золотые ложки, цепи, часы, «десятки», которые непрактичные мои родители как-то быстро и, наверное, бестолково обменяли в симферопольском магазине «Торгсин» в голодушные тридцатые годы на муку, свиной смалец и еще какую-то снедь, совершенно меня не интересовавшую: едва встал на ноги, как Природа начала открывать мне сокровищницы, перед которыми блекли и те золотые ложки, и бриллианты…

В доме, как видно из плана, было 11 комнат, да еще два флигеля во дворе. Часть этой площади порой занимали редкие квартиранты, и Двор наш был тихий, чистый, зеленый-презеленый. Да и вся улица, а тогда — огромный пустырь под названием «площадь Гельвига» (первый ректор тамошнего университета) — запомнилась мне тихой, чистой и зеленой. Лишь изредка прогромыхает колесами по каменному горбу улицы — скала здесь выходила на поверхность — длинная бричка-мажара, груженная тяжелыми оранжевыми и зелеными шарами, и возница-татарин кричит гортанно: «Арбуздиня! Арбуздиня!» До чего же хороши были эти, прямо с недальних баштанов, ароматно-медовые дыни, и полосатые, с рубиново-холодной хрустящей серединой арбузы: каждая клеточка этой середины была тоже круглой и крупной, с прозрачной розовой плазмой, и, как икринка, обязательно щелкала на зубах.

Читать дальше