За два года — 1877 и 1878 — Докучаев справился с возложенным на него делом и уже в октябре 1878 года сдал Вольному экономическому обществу полные почвенные коллекции и предварительные отчеты.

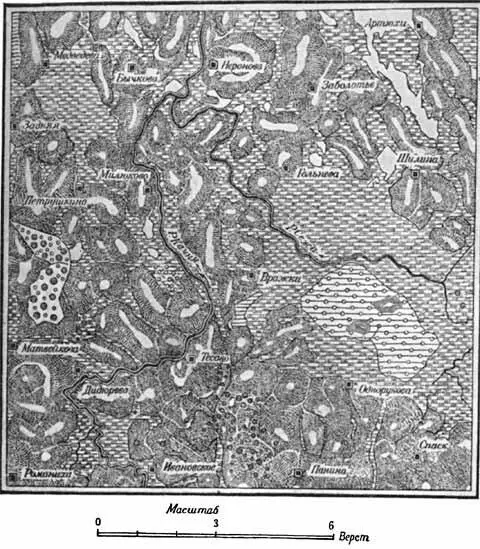

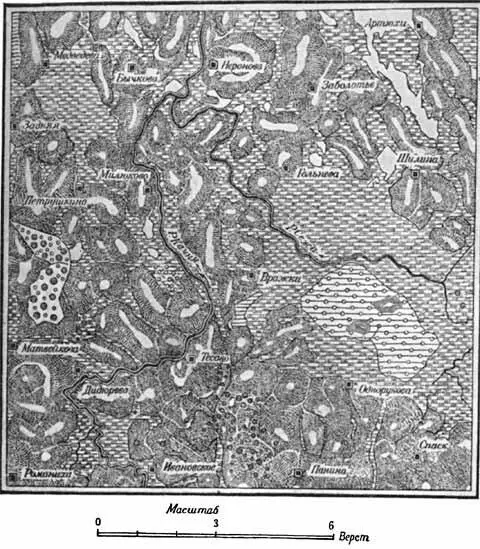

Карта окрестностей села Милюкова, составленная В. В. Докучаевым.

Задача, как отметил сам Докучаев, «была исполнена с формальной стороны вполне уже к концу 1878 года». Но Докучаев не мог ограничиться «формальной стороной», стоя на пороге великих открытий. Нужно было разобраться в огромном количестве материала всякого рода — от полевых описаний до почвенных образцов. Нужно было проштудировать литературу и написать большую фундаментальную работу о черноземе, которая бы решила вековой вопрос об этой, всем известной, но в сущности загадочной почве.

1879 и 1880 годы ушли на обработку собранного материала. Времени нехватало: кроме исследовательской работы, приходилось читать лекции по минералогии и кристаллографии — наукам, не интересовавшим его в тот период. По поводу демонстрации деревянных моделей кристаллов Докучаев говорил со свойственным ему грубоватым юмором: «Надоело, знаете, вертеть в руках какую-нибудь чурбашку и кричать по этому случаю караул».

Работа по обработке материалов предстояла огромная. Нужно было в свете собранных полевых материалов проанализировать все многочисленные гипотезы происхождения чернозема и подвергнуть их всесторонней критике. Творцами большинства этих гипотез были признанные авторитеты науки: Паллас, Мурчисон, Романовский, Борисяк.

Морскую гипотезу Докучаев отверг легко и самым решительным образом, опираясь на принципы актуализма, применяя в новой области взгляды Ляйеля и Кропоткина. Зачем образование чернозема — живой почвы — приписывать каким-то, ныне не существующим силам? Не правильнее ли искать объяснение причин географического размещения чернозема и его замечательного плодородия в силах, действующих и поныне?

Живо интересовавшийся достижениями четвертичной геологии, Докучаев хорошо знал, что во многих местах черноземной России в четвертичный период не было моря.

Опровержение болотной гипотезы потребовало большой дополнительной работы. Сторонники этой гипотезы утверждали, что раньше болот и озер в степи было несравненно больше, чем теперь. Используя все литературные источники, вплоть до сведений, приводимых древнегреческим историком Геродотом, обобщая свои полевые наблюдения, Докучаев установил, что сплошных болот и озер в степи не было, а следовательно, болота и озера не могли «породить» чернозема. Обе эти гипотезы — морская и болотная — были метафизичны, они рассматривали чернозем как нечто однажды возникшее и в дальнейшем не менявшееся.

Большой интерес для Докучаева представляла теория Рупрехта. Докучаев видел в ней много правильных положений, но изучение черноземной степи и анализ многочисленных образцов почв из разных районов дали ему неопровержимые доказательства изменения чернозема в пространстве, в первую очередь, в связи с изменениями климата. Таким образом, гипотеза Рупрехта, несмотря на ряд ее достоинств, оказалась научно не состоятельной, так как Рупрехт отрицал изменение чернозема в зависимости от изменения климата.

Докучаев установил единицу измерения качественных и количественных изменений чернозема в пространстве и критерий для его оценки. Это была необходимая основа для классификации чернозема. Различия черноземов были хорошо видны из их морфологических описаний (описаний внешних признаков), но Докучаев справедливо считал, что эти описания сами по себе не могут считаться убедительными, так как содержат, как и все описания, подчас слишком много субъективного. Надо было найти какой-то более объективный критерий классификации. И Докучаев его нашел. В качестве такого критерия он взял количество содержания в почве органического вещества — гумуса. Было сделано очень много анализов гумуса. Внимание Докучаева к этим анализам совершенно понятно: чернозем прежде всего ценен высоким содержанием гумуса, который в известной мере обусловливает исключительное плодородие черноземных почв.

Вполне обоснованно Докучаев решил, что разделение черноземов на группы, то есть классификации черноземов, лучше всего и правильнее всего построить именно на определении количества содержащегося в них гумуса. Такой подход к оценкe почв был для науки того времени большим шагом вперед. Не отрывая почву от природы, учитывая, что «природа не математика», Докучаев в то же время стремился подойти к почве «с весами в руках» и использовать новейшие достижения других наук и, в частности, органической химии для более прочного обоснования своей теории.

Читать дальше