Только лишь позаботившись о лошадях, кавалеристы сами могли идти умываться и завтракать, а затем следовали манежные занятия, которые в основном сводились к индивидуальной выучке всадников. Иногда проводились полковые учения на Царицыном лугу, позже названном Марсовым полем, а с 1802 года кавалергарды в летнее время стали ежегодно выходить в Новую Деревню, именовавшуюся тогда «Собакиной Деревней», где лошадей кормили свежей травой и можно было проводить эскадронные учения.

После занятий опять-таки следовало привести в порядок лошадей — расседлать, растереть их мышцы, выгулять, если была такая необходимость, и только потом можно было обедать самим солдатам, после чего наступало время отдыха. Но «отдых» являлся понятием относительным, потому как обычно в это время нужно было починить и почистить обмундирование и оружие.

К тому же многие из солдат владели разными ремеслами: кто тачал сапоги, кто делал щетки или шил рубашки — и в свободное время умельцы выполняли заказы на эту свою продукцию. А то, индивидуально или артелями, солдаты нанимались на работу к петербуржцам: клали печи, пилили дрова, разгружали прибывающие по рекам в город барки… Все это давало дополнительный приработок, без которого нижним чинам существовать было не так-то легко.

Свободное время пролетало быстро, и вот уже трубачи играли сигнал к вечерней чистке лошадей, и опять все шло по строго заведенному порядку: чистка, водопой, дача овса, уборка на конюшне и в стойлах… Потом — вечерняя «збря», когда проводилась перекличка, и долгожданный отбой.

А ведь были еще и разного рода служебные наряды. Так, полковой караул состоял из унтер-офицера, двух ефрейторов и девяти рядовых, которых на вахтпарад, как тогда именовался развод караулов, сопровождали еще трубач и семеро рядовых, участвовавших в общем прохождении. Был еще внутренний караул, были вестовые к полковому шефу, к полковому адъютанту… Если же вспомнить, что в Кавалергардском полку по штату было немногим более восьмисот палашей {20} 20 В пехоте счет количества личного состава велся на «штыки», в легкой кавалерии — на «сабли», у кирасир и драгун — на «палаши».

, то можно понять, что наряды приходилось нести часто.

И такая жизнь — изо дня в день, за исключением «праздников», то есть воскресных дней, когда занятий не было. Таким вот образом нижние чины из «сдаточных», то есть взятые по рекрутскому набору, служили 25 лет — и это была настоящая профессиональная армия! Конечно, вопреки новомодным тенденциям, что якобы солдат должен только учиться воевать, а для его жизнеобеспечения существуют специальные службы, русские воины во всем обеспечивали себя сами. Это давало гарантию, что они смогут выжить и действовать без осечки в любых условиях, всем трудностям наперекор, что не раз бывало доказано. Пусть отстают обозы, сбиваются с маршрута тыловые подразделения, исчезают в неизвестности кухни — подобное на войне происходит неизбежно и постоянно, но русский солдат сумеет себя обустроить, накормить, привести в порядок свой внешний вид и достойно встретить противника. В тех же армиях, где солдаты имеют «прислугу», в случае любого сбоя боевые подразделения оказываются голодными, промокшими и замерзшими, завшивленными, а потому — деморализованными и неспособными к элементарному сопротивлению.

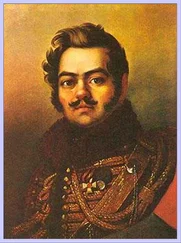

Служба эстандарт-юнкером явилась для Давыдова прекрасной закалкой. Конечно, и это время можно было бы прожить в свое удовольствие: заплати несколько копеек солдату, он тебе и коня вычистит, и амуницию починит, и в караул вместо тебя сходит — да только настоящий офицер из тебя потом вряд ли получится. Именно строгость, дисциплина и муштра выковывают железный характер военного человека, который не боится трудностей, умеет жестко повелевать подчиненными и беспрекословно подчиняться старшим.

Но это лишь часть качеств, необходимых офицеру… Недаром же, когда новоиспеченный кавалергард Давыдов, по его собственному определению, «таковым чудовищем» — вспомним описание в начале данной главы — поспешил к своему двоюродному брату Александру Михайловичу Каховскому, то «вместо поздравлений, вместо взаимных с ним восторгов этот отличный человек осыпал его язвительными насмешками и упреками за поступление на службу неучем. „Что за солдат, брат Денис, — заключил он поразительный монолог свой, — что за солдат, который не надеется быть фельдмаршалом! А как тебе снести звание это, когда ты не знаешь ничего того, что необходимо знать штаб-офицеру?“…» [47] Давыдов Д. В. Некоторые черты… С. 30.

.

Читать дальше