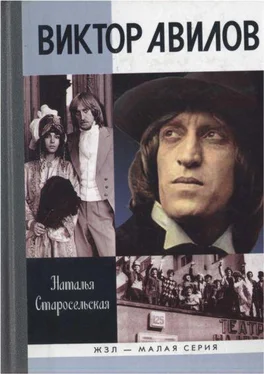

Параллельно Авилов работает и с другими режиссерами в различных театральных проектах. В частности, играет у Игоря Китаева, недавнего артиста Театра на Юго-Западе, исполнявшего роль Мастера в спектакле «Мастер и Маргарита». Игорь занялся режиссурой и в 2001 году поставил в Независимом театральном проекте спектакль «Скамейка» Александра Гельмана, где Виктор Авилов сыграл героя.

Известная пьеса советских времен о случайной встрече мужчины и женщины обрела иной смысл в послеперестроечные годы; человеческое одиночество, человеческая тяга друг к другу, разрушение барьеров между самыми обыкновенными людьми, привыкшими ощущать себя «в клетках», — все это было живым, трепетным, затрагивало струны зрительских душ, взывая не только к сопереживанию, но и к урокам небоязни себя самого, своих чувств, своих слов. Как бы ни были далеки параллели, но на спектакле «Скамейка» нередко вспоминался спектакль Театра на Юго-Западе «Что случилось в зоопарке?» — и выстраивалась некая линия, которая осознанно ощущается, пожалуй, лишь филологами и критиками, чья профессия заключается в осмыслении произведений на фоне конкретного времени. А может быть, ощущение это возникало и от того, что режиссером спектакля был артист Юго-Запада… Зрители воспринимают все интуитивно, и, возможно, те из них, кто видел пьесу А. Гельмана в театре в другие времена, могли сопоставлять и анализировать, ностальгируя о жизни, которая так стремительно промелькнула, в сущности, оставив по себе довольно слабый след. Те же, кто впервые встречался с этим произведением, чувствовали в нем невымышленную современность и горьковатый привкус сегодняшнего, именно сегодняшнего человеческого одиночества и разобщенности.

Виктор Авилов играл в этом спектакле спокойно, почти безэмоционально, и именно от этого возникало непроходящее чувство тревоги за человеческую судьбу — столь хрупкую, беззащитную. Для критиков эта работа осталась фактически незамеченной. Для самого Авилова она была чрезвычайно важна именно той обновленной природой внутреннего существования, которую он обнаружил в себе, будучи уже опытным и, можно сказать, маститым артистом.

Год спустя, в 2002 году, он создал при театре «Киноспектакль» свою актерскую школу. Не от бахвальства, не от повышенной самооценки — потому что понял: ему есть чем поделиться, чему научить молодых, начинающих артистов. И сыграл в спектакле Олега Лещинера «Про хоббитов, или Туда и обратно» две роли — Предводителя гоблинов и Дракона Рыжий Смог.

В этом же году он сыграл свою последнюю великую роль…

В театре «Арт-Хаус» режиссер Вадим Тухватуллин начал работать над спектаклем по известному роману Патрика Зюскинда «Парфюмер». Не было вопросов, кто может сыграть страшную, мистическую роль парфюмера Гренуя — человека, собирающего запахи и создающего прекрасные духи, не способного остановиться ни перед чем, включая убийство.

Когда этот роман был опубликован в журнале «Иностранная литература» и все мы взахлеб читали его, в обсуждениях самых разных людей возникало имя Виктора Авилова как единственного артиста, способного воплотить этот образ, если бы кто-то решился перенести роман на театральные подмостки. И действительно, со своей инфернальной внешностью, с богатыми оттенками своего хриплого голоса, со всей своей необычной фактурой он, казалось, был самой судьбой предназначен для этой роли. Не было сомнений и у Вадима Тухватуллина, он пригласил Авилова в свой спектакль.

В этом случае Виктор Авилов повел себя несколько необычно — он вмешивался в инсценировку, уточняя те моменты, которые казались ему особенно важными для характеристики своего персонажа, постоянно что-то менял, ни в коей мере не умаляя авторитет режиссера, но с высоты своего уже завоеванного положения советуя, рекомендуя, порой и настаивая… Авилов работал не только над текстом и мизансценами, он впервые попробовал себя как хореограф, придумав и поставив для своего Гренуя два очень сложных и интересных танца.

…В этом довольно спорном спектакле Виктор Авилов был, как всегда, завораживающим — казалось, он нес в себе философский объем всего романа Патрика Зюскинда, проигрывая в выразительных паузах и танцах все то, что оставалось за пределами инсценировки. Но одно вызывало серьезнейшее сомнение — финальное вознесение Гренуя. Он медленно взмывал в конце спектакля ввысь, словно действительно возносился в небеса, а значит — получал прощение…

Читать дальше