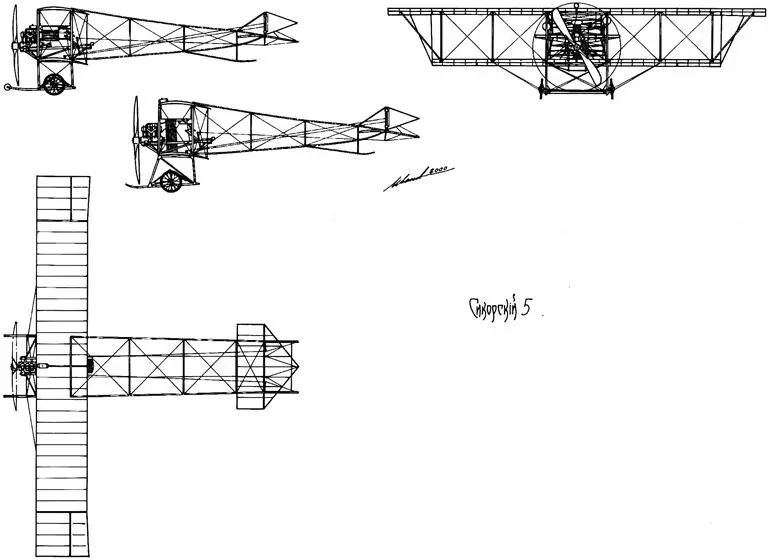

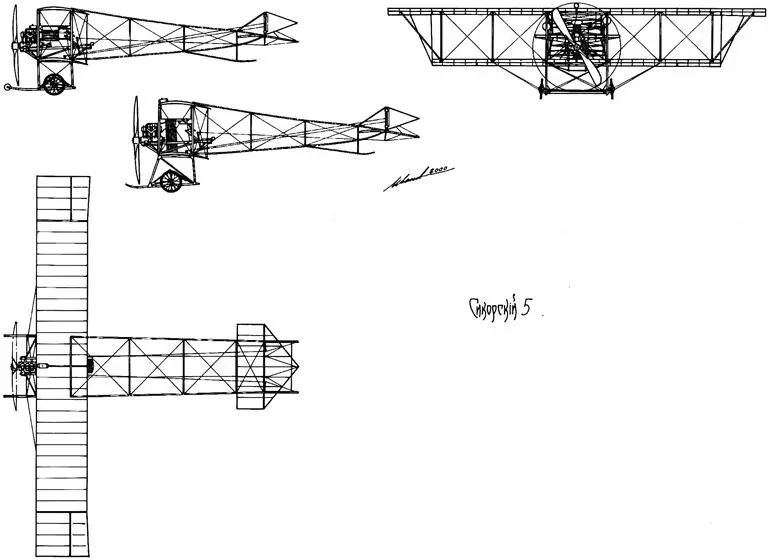

Ферма, к которой крепились винтомоторная группа и сиденье пилота, также была усилена. Впервые на машинах Сикорского вводилось место для пассажира. Оно располагалось слева от пилота. Вначале пластинчатый «учебный» радиатор крепился на левых стойках центроплана, но в дальнейшем новый трубчатый радиатор был размещен между двигателем и пилотом. Бензобаки крепились к стойкам крыльев. Четырехцилиндровый «Аргус» приводил во вращение винт диаметром 2 м. Продольно-поперечное управление обеспечивалось штурвалом. Педали путевого управления пока еще имели тросы наперекрест. Хвостовое оперение состояло из прямоугольного стабилизатора с треугольным рулем высоты и двух разнесенных треугольных рулей поворота. Шасси имело типовую для самолетов Сикорского того времени конструкцию.

Сборка «Большого гоночного биплана» была завершена в конце апреля 1911 г., и Сикорский сразу же начал испытания на Сырецком аэродроме по заранее продуманной программе.

В первом полете по прямой, который длился несколько секунд, пилот почувствовал, что самолет заметно лучше прежних. День за днем продолжались полеты по прямой на малой высоте с одного конца поля на другой. Затем пилот начал делать маленькие отвороты. Так прошло две недели. Пилот хорошо освоил машину. Теперь можно было уходить в высоту. 12 мая Сикорский наконец совершил первый полет из конца в конец аэродрома, когда длительность составила 25 секунд, дальность — 600 м, высота — 30–35 м. Конструктор был уверен в себе и машине и решил, что пора совершить нормальный полет по кругу. Это свершилось вечером 17 мая. Впервые за два с лишним года напряженного труда, многих разочарований и огорчений совершен такой полет. Он длился всего 3 минуты, но это был настоящий полет.

Спортивный самолет С-5. Варианты с разными редукторами

Теперь Сикорского трудно было удержать на земле. При первой возможности он уходил в небо. Полеты становились более длительными, высота — все более большой. 14 июня 1911 г. на С-5 впервые было сделано несколько полетов с пассажирами на борту. Это были первые полеты самолета отечественной конструкции с пассажирами на борту. Друзья, родные и близкие молодого авиатора получили воздушное крещение.

Полеты на С-5 продолжались. Определялись возможности машины и пилота. Во время полетов 30 июня на мерной базе был оттарирован анемометр, и теперь пилот мог определять воздушную скорость аппарата в полете. Снимались характеристики самолета и с различной загрузкой. В тот же день Сикорский произвел пробное фотографирование с самолета.

Сырецкое стрельбище, где стояли самолеты Сикорского, мало-помалу превращалось в настоящий аэродром. Росли оснащенность и авторитет «Аэропланных мастерских Сикорского». К авиатору теперь обращались не только для изготовления винтов. Он уже был признанным специалистом по авиационной технике и принимал разнообразные заказы, в том числе и на постройку самолетов.

Вскоре Сикорский получил почетное приглашение принять участие в осенних маневрах войск под Киевом. Однако для официального участия требовались и официальные документы пилота. По международным правилам претендент на звание пилота должен был выполнить пять полных горизонтальных «восьмерок» не короче 500 м на высоте не менее 50 м и совершить благополучную посадку, причем коснуться земли не далее 50 м от намеченной точки. Для авиатора эти условия были уже пустяками. 26 августа 1911 г. И. И. Сикорский блестяще выполнил все упражнения, и Российский Императорский аэроклуб от имени ФАИ — Международной авиационной федерации выдал ему пилотское свидетельство за № 64.

29 августа 1911 г. для участия в больших маневрах русской армии из Гатчины выехали два отряда воздушных разведчиков. Это было первое применение авиации в маневрах, так сказать оценка ее возможностей в военном деле.

30 августа 1911 г. все были в сборе. Летчиков разделили на два противоборствующих отряда и поручили им вести наблюдение за действиями «неприятельских» войск. Сикорский, предполагая направление использования своего аэроплана, заранее установил фотоаппарат на хвостовой ферме. На следующий день после прибытия на маневры Сикорский по заданию командования вылетел от станции Гуровщина по маршруту Базува — Копылово — Людвиновка — Фасовая и обратно. Разведка прошла успешно, и командование получило достоверные данные о «противнике». В полете были установлены четыре всероссийских рекорда: достигнута высота 500 м, дальность — 85 км, продолжительность полета — 52 минуты и скорость относительно земли — 125 км/ч.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу