К 1920 году Императорское училище было переименовано в Московское Высшее техническое училище (МВТУ), и Туполев читал здесь курс лекций «Основы аэродинамических расчетов».

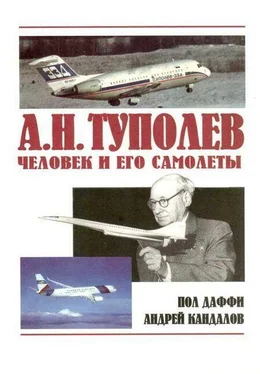

А.Н.Туполев в своем рабочем кабинете под портретом Н.Е.Жуковского. Из собрания М.Саукке

Спустя два года, в 1918 году, Жуковский и Туполев в документе, озаглавленном «Положение о ЦАГИ» (Центральный аэрогидродинамический институт) представили в новое правительство России свои предложения по созданию центра для исследования проблем аэродинамики. Предложения были одобрены, и 1 декабря 1918 года было решено разместить лаборатории ЦАГИ в нескольких километрах от Кремля на улице Радио (в то время – Вознесенская) близ набережной реки Яузы. Туполеву поручалось создание исследовательской и испытательной, иначе говоря – экспериментальной базы института.

К середине 1919 года штат ЦАГИ насчитывал тридцать три человека, включая Жуковского и Туполева. Самым крупным подразделением института стал авиационный отдел, в котором над различными проектами трудилось шесть сотрудников. В этот период у Туполева ухудшилось здоровье: беспокоили легкие. Врачи признали у Андрея Николаевича плеврит и пришли к выводу, что заболевание способно перерасти в неизлечимый в те времена туберкулез. По рекомендации медиков, которые настаивали на смене климата, Туполев осенью 1919 года уезжает в Крым и весь следующий год работает санитаром в одном из санаториев. В Крыму, где пришлось заниматься и проблемами курортного дела, Туполев пробыл до конца 1920 года.

Вскоре после возвращения в Москву Туполев женится на девушке, с которой знаком уже шесть лет: встретились они еще когда Туполев, будучи студентом, подрабатывал «медбратом» в одной из московских больниц. Юлия Николаевна Желтякова работала в той же больнице медсестрой. Эта сильная женщина щедро поделилась с Туполевым своей жизненной силой, которая была так необходима Андрею Николаевичу во все последующие годы. Со дня свадьбы и вплоть до 1952 года Туполевы жили в Москве в доме 29 по Каляевской (ныне – Долгоруковская) улице.

5 апреля 1921 года сотрудники ЦАГИ голосуют за избрание Туполева заместителем Н.Е.Жуковского.

Отныне его должность называется «товарищ директора», т.е. заместитель. Андрей Николаевич приступает к работе по внедрению легких металлов в конструкцию самолетов. Позднее это направление деятельности сыграет важнейшую роль в развитии самолетостроения. Несмотря на значительное сопротивление, оказываемое сторонниками деревянных конструкций, к которым присоединились и деятели деревообрабатывающей промышленности, Туполев упорно отстаивает свою линию. В первую очередь необходимо было определить технические характеристики металлов, их сорта и качественные показатели, хотя практически сразу стало ясно, что главным материалом будет дюралюминий. Работа требовала точных расчетов прочности и свойств каждого металла и создания соответствующих производств.

Отобрав тот или иной металл, Туполев приступал к испытаниям. Одним из способов испытаний и оценки эксплуатационных свойств металлов стало строительство аэросаней и быстроходных катеров. К лету 1922 года Кольчугинский металлургический завод дал первые слитки авиационного алюминия.

В октябре 1922 года Туполев добивается создания в ЦАГИ нового подразделения – «комиссии по металлическому самолетостроению». Несмотря на то что официально имя А.Н,Туполева было присвоено конструкторскому бюро лишь после его кончины, сам Андрей Николаевич считал, что история КБ Туполева берет начало именно с момента формирования комиссии 22 октября 1922 года. Как заместитель директора ЦАГИ по АГОС (авиации, гидроавиации и опытному строительству), Туполев занимался также проблемами авиационных металлов.

Коллектив, возглавляемый Туполевым, создает несколько аэросаней, доказавших свою неприхотливость и надежность в суровых условиях Севера, где они главным образом и эксплуатировались. С появлением новых металлов стало возможным строительство цельнометаллических саней. Первые аэросани были построены в феврале 1923 года. После успешных испытаний серийное производство аэросаней было налажено в двух местах: на металлургическом заводе Марти в Ленинграде и Кольчугинском металлургическом заводе. Здесь выпускали модели аэросаней от АНТ-1 до AHT-IV (последняя модель в 1928 году была показана на выставке в Берлине).

Читать дальше