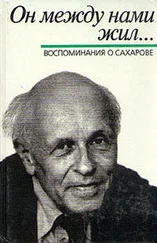

Таков был общий подход Сахарова, ясно сформулированный в его Нобелевской лекции: соблюдение индивидуальных прав человека, бескомпромиссность в вопросах элементарной гуманности — лучший способ обеспечить международную безопасность; лидеры и правительства, нарушающие права граждан своих стран, опасны для всего мира; невмешательство во внутренние дела в вопросах соблюдения прав человека неприемлемо. Всё это сегодня кажется очевидным, но в жизни парадоксальным образом самые простые вещи оказываются самыми трудными для понимания. Сахаров с невероятной настойчивостью и последовательностью добивался усвоения этих истин, будучи одновременно и учителем, и исследователем, а иногда и объектом поставленных им самим, как представлялось, смертельно опасных «пробных экспериментов». В истории науки известны случаи, когда, например, создатель новой вакцины первую ее инъекцию делает самому себе. В таком случае возможны два варианта: если его идеи были ошибочны, он умирает, если же он был прав, то результатом становится спасение жизней миллионов людей. Сахаров не раз совершал действия, казавшиеся самоубийственными. И оставался невредим. И таким образом делал еще один шаг к изменению мира к более безопасному его состоянию.

Чрезвычайно наглядную иллюстрацию этого «метода» Сахарова дал многолетний сотрудник ОТФ профессор Д.А. Киржниц (1926–1998), сравнив его действия с подвигом русского летчика Константина Арцеулова во время Первой мировой войны [16]. В 1916 году, проверяя правильность своих представлений о механизме выхода из смертельного штопора, Арцеулов первым в истории авиации преднамеренно «свалил» свой самолет в штопор (совершив, как были уверены сотни свидетелей этого эксперимента, демонстративное самоубийство) и благополучно вышел из него, создав методику, спасшую жизнь множеству летчиков. Давид Абрамович говорил мне, что был лично знаком с Арцеуловым и что знаменитый летчик-испытатель не миновал сталинских лагерей. По методу Арцеулова надо было делать нечто противоестественное, прямо противоположное тому, к чему взывали инстинкт самосохранения и тогдашний опыт пилотирования, — нужно не противодействовать тем уклонениям от курса, которые ведут к сваливанию в штопор, а, напротив, усиливать их! Не стараться выйти из штопора, а, напротив, сделать падение самолета еще более крутым и тем самым набрать скорость, при которой возможен последующий выход из пике.

Многие действия Сахарова тоже казались современникам совершенно противоестественными, вступающими в противоречие с инстинктом самосохранения. Назову, к примеру, его первую пресс-конференцию для иностранных журналистов 21 августа 1973 года, когда сверхсекретный ученый, в недавнем прошлом разработчик ядерных зарядов, заявил об опасной сверхмилитаризации Советского Союза, о его агрессивности, об угрозе «заражения мира тем злом, которое гложет Советский Союз», разъяснив публично свою главную идею: в отсутствии демократических реформ и соблюдения прав человека в СССР экономическая «разрядка» чрезвычайно опасна; « Они (т. е. Запад — Б.А.) должны понимать, что имеют дело с крайне коварным партнером, располагающим преимуществами тоталитарного режима » (см. [17], стр. 77–99). И произнеся эти слова в Москве, в столице критикуемого им первого в мире государства «реального социализма» Сахаров, тем не менее, остался жив, хотя никто не мог понять «Почему?!». И даже сегодня это остается вопросом для историков.

Выступая здесь в ФИАНе в 2002 году при открытии Третьей сахаровской конференции по физике, я, разумеется достаточно условно, определил три «динамические характеристики» мышления и способа действий Сахарова:

1) Во-первых, это, так сказать, «способность считать до двух», т. е. видеть одновременно две стороны медали, что представляет трудность для многих и многих. Специфический холизм мышления Сахарова отмечали многие его коллеги. Он действительно видел рассматриваемую проблему «в целом», во всей ее сложности, с учетом всевозможных деталей и, что наиболее существенно, в динамике. Картина возникала сразу и с ожидаемым ответом в конце. И всё это, включая действия уже совершенные или только планируемые, обдумывалось и переосмысливалось снова и снова.

2) Вторая характеристика ментальности Сахарова, очевидно перекликающаяся с первой, может быть названа «постоянное ощущение возможности собственной ошибки». Многие из тех, кто общался с Сахаровым, отмечали с немалым удивлением его достаточно необычный способ дискуссии. Андрей Дмитриевич практически никогда не спорил, не возражал. Разговор для него был поводом, способом достичь лучшего понимания проблемы. Он очень внимательно слушал, но зачастую ответом на горячую тираду собеседника было молчание. Или же ответ следовал после довольно длительного обдумывания. Очевидно, что слушая собеседника, он думает, возможно переосмысливает проблему «с чистого листа» (см. вышеприведенное высказывание И.Е. Тамма). Вот как об этом говорит сам Андрей Дмитриевич в своих «Воспоминаниях»: « Свои выступления по общим вопросам я считаю дискуссионными, склонен подвергать многие мысли и мнения сомнению и уточнению. Мне близка позиция Колаковского, который в своей книге «Похвала непоследовательности» пишет: «Непоследовательность — это просто тайное сознание противоречивости мира… Это постоянное ощущение возможности собственной ошибки, а если не своей ошибки, то возможной правоты противника». Но мне всё же хотелось бы, —продолжает Сахаров , — заменить слово «непоследовательность» каким-то другим, отражающим также и то, что развитие личности и социального сознания должно соединять в себе самокритическую динамичность с наличием неких ценностных «инвариантов»… Я не профессиональный политик и, быть может, поэтому меня всегда мучают вопросы целесообразности и конечного результата моих действий. Я склонен думать, что лишь моральные критерии в сочетании с непредвзятостью мысли могут явиться каким-то компасом в этих сложных и противоречивых проблемах » ([7], Часть II, Гл. 31 «Заключительная»). Необычайная по силе убедительность текстов Сахарова, начиная с его «Размышлений…» 1968 года, ставших откровением для самых разных, в том числе остро идейно конфликтующих кругов Запада, по-видимому, обусловлена именно тем, что он не произносил пророчества, не поучал, не спорил, но вовлекал читателя в совместный процесс поиска истины, допуская «возможную правоту противника».

Читать дальше