Главным виновником наваринской катастрофы турецкий султан вскоре официально объявил Россию. В его воззвании («беян-наме») от 8 декабря 1827 года говорилось, что «наипаче двор Российский есть непримиримый враг народа мусульманского и Оттоманской империи» [220] Там же. С. 387.

. Аккерманская конвенция была объявлена недействительной, до конца сыгравшей свою роль «мирной передышки» [221] Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII — начало XX века. М., 1978. С. 87.

. Все мусульмане призывались к священной войне — джихаду. Русских подданных стали изгонять из турецких владений, Босфор был закрыт для российских торговых судов, в Персию полетели предложения отказаться от мира с Николаем и продолжить войну. В январе известия о разрыве отношений достигли Петербурга. Николай решил уже весной начать военные действия. Константин Павлович из своей резиденции наместника в Варшаве недовольно ворчал: «…иметь нам войну нет никакой <���…> пользы. Начать оную весьма легко; как же будет конец, одному только Богу известно».

Четырнадцатого апреля 1828 года была обнародована официальная Декларация о войне. Но в ней Николай сразу же объявил о своём стремлении к миру. Русский император заранее сообщал условия будущего соглашения, среди которых было и «умиротворение Греции». Умеренность российских требований подчеркивала отсутствие завоевательных амбиций. В Декларации Николай противопоставлял свою позицию позиции султанского «беян-наме»: «Россия, вопреки разглашениям Порты, не имеет ненависти к сей державе, не умышляет её разрушения… Россия не имеет и видов честолюбия; довольно предметов для заботливой попечительности её правительства в обширных странах, ему подвластных» [222] Шильдер Н.К. Император Николай Первый, его жизнь и царствование. Кн. 2. М., 1996. С. 387.

.

Двадцать пятого апреля русская армия перешла турецкую границу. В тот же день 32-летний Николай наконец-то отправился к войскам — на «свою» войну. Скакал он быстро, без остановок, и уже 7 мая копыта царских коней стучали по мосту через пограничную реку Прут. К полуночи того же дня царь был в лагере войск, осаждавших крепость Браилов. На следующий день в честь прибытия императора были отпущены в крепость все взятые к тому времени турецкие пленные — и к тому же награждены деньгами…

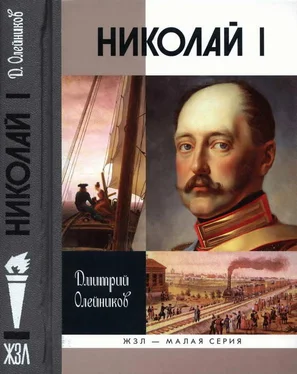

Очевидец приезда императора увидел его таким: «Высокого роста, сухощав, грудь имел широкую, руки несколько длинные, лицо продолговатое, чистое, лоб открытый, нос римский, рот умеренный, взгляд быстрый, голос звонкий, подходящий к тенору, но говорил несколько скороговоркой. Вообще он был очень строен и ловок. В движениях не было заметно ни надменной важности, ни ветреной торопливости, но видна была какая-то неподдельная строгость. Свежесть лица и всё в нём выказывало железное здоровье и служило доказательством, что юность не была изнежена, и жизнь сопровождалась трезвостью и умеренностью. В физическом отношении он был превосходнее всех мужчин из генералитета и офицеров, каких только я видел в армии, и могу сказать поистине, что в нашу просвещённую эпоху величайшая редкость видеть подобного человека в кругу аристократии» [223] Там же. С. 125-126.

.

Военный опыт для Николая начался с обычной для тех краёв лихорадки. Только поправившись, 13 мая, император отправился на осадные батареи. В тот день Николай впервые попал под неприятельский обстрел — его еле уговорили отойти в безопасное место.

Вместе с Николаем к войскам прибыла вся его ставка — настоящая «кочевая столица» России, вместе с зарубежными посланниками и наблюдателями. Армейские офицеры прозвали её «Золотой Ордой»: настолько необычным было сочетание блестящего шитья пёстрых мундиров и белого полотна необозримых палаточных лагерей. Одновременно лагерем стали две Главные квартиры — государя императора и командующего Петра Христиановича Витгенштейна (генерал-фельдмаршала, героя войн с Наполеоном, в 1813 году занявшего место умершего Михаила Илларионовича Кутузова). Руководство боевыми действиями тоже раздвоилось: диспозиции войскам начинались словами: «По соизволению его императорского величества генерал-фельдмаршал приказал…» или: «Генерал-фельдмаршал с высочайшей его императорского величества воли приказать изволил» [224] Шильдер Н.К. Император Николай Первый, его жизнь и царствование. Кн. 2. М., 1996. С. 391.

…

Николай словно купался в вольной прифронтовой жизни: то уезжал в тыл, встречать супругу и сопровождать её в Одессу, то принимал бежавших когда-то за Дунай запорожских казаков, то осматривал легендарный Измаил, то инспектировал флот. Его переезды на расстояния в несколько сотен вёрст шокировали его личную охрану и особенно неизменно сопровождавшего царя Бенкендорфа. Шефа жандармов и одновременно коменданта Главной императорской квартиры порой охватывал ужас при мысли, с какой незначительной свитой пробирается император «по пересечённому горами и речками краю, где предприимчивый неприятель, имевший на своей стороне ещё и ревностную помощь жителей, может напасть на нас и одолеть благодаря численному перевесу». В одну из поездок Николай повелел мчаться из Одессы к армии вообще без охраны. За царской коляской спешил лишь одинокий фельдъегерь, и только позже добавился незначительный конвой. Бенкендорф и много лет спустя вспоминал про тот переезд: «И теперь дрожь пробегает по мне…», тогда как Николай «незнакомый со страхом… спокойно спал… или вёл… живую беседу, как бы на переезде между Петербургом и Петергофом» [225] Шильдер И.К. Император Николай Первый, его жизнь и царствование. Кн. 2. М., 1996. С. 394.

.

Читать дальше

![Дмитрий Галковский - Николай Ленин. Сто лет после революции. 2331 отрывок из произведений и писем с комментариями [publisher - SelfPub]](/books/387728/dmitrij-galkovskij-nikolaj-lenin-sto-let-posle-re-thumb.webp)