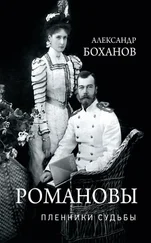

В Тобольске, тайком от комиссара, Ники нередко ходил в караульную комнату, где разговаривал с солдатами, играл с ними в шашки. Потом Александра жадно слушала его рассказы. Особенно обращала внимание на все, что касалось общего настроения служилых, солдатских оценок. Из неспешных и немногословных повествований Ники следовало, что некоторые уже не стеснялись критиковать нынешние порядки, высказывали возмущение всем происходящим, жалели, что в стране царя нет, говоря, что «раньше лучше было». Эти слова являлись сладкой музыкой для Александры Федоровны, утешали душу. Да, русские действительно как несмышленые существа: большие, невоспитанные, некультурные, но — дети. А на детей разве можно обижаться?

С воли тоже поступали обнадеживающие сигналы. Анна в письмах намекала, что что-то делается для их освобождения. В конце зимы — начале весны 1918 года у Александры Федоровны созрело убеждение, что вскоре их должны освободить верные люди. Не последнюю роль в укреплении подобного настроения, которым, как писал потом Жильяр, «Ее Величество заразила и всех нас», была история с одним поручиком, неоднократно появлявшимся перед взорами заключенных на улице и которого царица приняла за долгожданного спасителя. Это был… зять Григория Распутина. 22 января 1918 года царица написала Танеевой: «Надеемся офицера увидеть завтра хоть издали». Речь шла о Борисе Соловьеве — сыне бывшего казначея Святейшего Синода и друга Распутина Николая Васильевича Соловьева, частого гостя на столичной квартире старца на Гороховой улице.

В начале октября 1917 года Борис Николаевич женился в Петрограде на дочери Распутина Матрене (Марии) и вошел в сношения с Вырубовой. Ей он рассказал, что существует группа офицеров, готовых вызволить государя и его семью. Он был так убедителен, что царская подруга не смогла не поверить. Это было и ее сокровенным желанием. Она написала о нем Александре Федоровне. В январе 1918 года поручик появился в Тюмени, снял квартиру и стал вести странную жизнь. Встречался с разными людьми, заявляя всем, что хочет освободить царскую семью. Кто верил ему, кто с ужасом от него отшатывался. Болтуна-заговорщика один раз все-таки арестовали, но вскоре, по совершенно необъяснимой причине, отпустили.

Через священника Алексея Васильева, с благословения Тобольского епископа Гермогена (того самого, который когда-то являлся непримиримым врагом Распутина), Соловьев установил неофициальную связь с Александрой Федоровной. Сохранилось два письма царицы ему, написанных в феврале — марте: «Сообщите мне, что Вы думаете о нашем положении. Наше общее желание — это достигнуть возможности спокойно жить, как обыкновенная семья, вне политики, борьбы и интриг». Во втором, отвечая на его записку, написала: «Вы говорите о чуде, но разве уже не чудо, что Господь послал сюда к нам Вас? Храни Вас Бог».

Почему Александра Федоровна поверила этому человеку? Конечно, главным было то, что он родственник Григория, что рискнул жениться на его дочери в то время, когда имя ее отца подвергалось повсеместному поношению. Соловьев уверил царицу, что в Тюмени находится группа из 300 офицеров, готовых выступить по первому зову. Она не знала, что этот прапорщик в дни переворота в марте 1917 года играл активную роль в среде думских революционеров и даже состоял членом военной комиссии — главного центра крайне левых военных сил. Но уже вскоре он оказался не у дел (другие, более расторопные, оттеснили). Встреча с Вырубовой и остатками распутинского кружка открывала для него большие возможности. В первую очередь — материальные. Беспринципный негодяй понял, что он может неплохо заработать, и ради этого женился на тихой и набожной девушке, которую ни одного дня не любил. Сохранился дневник Матрены Распутиной, из которого следует, что, кроме побоев и оскорблений, молодая жена ничего от своего супруга не видела.

Часть денег, передаваемых через него для Романовых, он присваивал и жил на широкую ногу. Неизвестно, получал ли он какие-либо ценности из губернаторского дома, но, уже оказавшись за границей, в Китае, продал кулон с крупным бриллиантом, который, не исключено, ранее принадлежал царской семье. Некоторые его считали провокатором и большевистским агентом. Основания для подобных подозрений имелись. Осев в Тюмени, Соловьев оказался в курсе всех перемещений и переездов столичных монархистов и очень старался, чтобы те ничего не смогли сделать. Некоторые посланцы из Центральной России сразу же арестовывались и расстреливались. Никакой организации из 300 офицеров в Тюмени никогда не существовало. Александра Федоровна верила этой иллюзии, и когда произошла смена охраны в конце марта, была в хорошем расположении духа, уверенная, что это те самые «верные русские люди», о которых ей сообщал «Боря».

Читать дальше