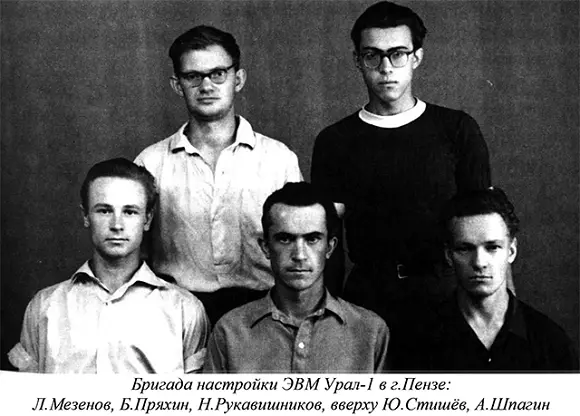

Руководителем командированной бригады был назначен Пряхин — специалист по приборам автоматики, окончивший Свердловский политехнический институт в 1954 году. Также выбор пал на Л.Мезенова и Н.Рукавишникова — двух молодых специалистов из МИФИ, поскольку эти инженеры были из тех немногих, кто в МИФИ слушал лекции по цифровой вычислительной технике, которые там прочитал студентам и преподавателям будущий главный конструктор ЭВМ «Урал-1» Б.И.Рамеев. Такие курсы в то время читались только в МИФИ и МЭИ.

Бригада в течение 10 месяцев проработала на пензенском заводе, целиком собрала и сдала под настройку ЭВМ. Благодаря ее самоотверженной работе менее чем через год ЦНИИ-58 получил не только ЭВМ «Урал-1» с порядковым номером 48 (к 1961 году их было выпущено 183 комплекта), но и подготовленных к ее эксплуатации специалистов.

ЭВМ «Урал-1» была не только заметным явлением в развитии отечественной вычислительной техники того времени, но и приобрела известность за рубежом.

В связи с этим можно привести такой забавный факт. Один из основателей корпорации «Майкрософт», американец венгерского происхождения, миллиардер Чарльз Симони, побывавший на Международной космической станции (МКС) в апреле 2007 года, в качестве амулета на счастье, отправляясь на орбиту на российском корабле «Союз», взял с собой бумажную ленту от советской ЭВМ «Урал-1». Видимо, начало его успешной карьеры в области вычислительной техники было связано с работой именно на ЭВМ «Урал-1».

У нас на этой ЭВМ выросла группа программистов: В. А. Степанов, Ж.И.Минаева-Берг, А.Г.Ярошенко и другие, ставшие после объединения с ОКБ-1 ведущими программистами предприятия.

В ОКБ-1 в начале 1959 года тоже поступила первая цифровая ЭВМ. Это была ЭВМ М-20, разработанная в ИТМ и ВТ АН СССР под руководством С.А.Лебедева и запущенная в серийное производство на московском СКБ-245.

ЭВМ М-20 также была построена на ламповой технике, но по своим характеристикам, особенно по быстродействию, существенно превосходила ЭВМ «Урал-1».

Её быстродействие составляло около 20 тысяч операций в секунду, что было тогда высшим мировым достижением, превосходящим по этой характеристике лучшую американскую ЭВМ «Норк».

В августе 1959 года, как раз в период объединения ЦНИИ-58 с ОКБ-1, на ЭВМ М-20 в отделе баллистики под руководством начальника отдела С.С.Лаврова производились пуско-наладочные работы, и программисты с «Урала-1» были привлечены к этим работам. А в марте 1960 года Владимир Степанов уже был назначен руководителем группы программистов, обеспечивающих работу всех ЭВМ ОКБ-1.

Николай Рукавишников после возвращения из Пензы включился в разработку аппаратуры систем управления и защиты ядерных экспериментальных реакторов (СУЗ ЯЭР) в НИБ. В этом сказалась черта его характера — не мог он долго сидеть на одном деле, если на этом участке для него не оставалось новых задач и проблем.

Задача создания бортовых систем управления на базе применения ЦВМ была впервые поставлена в ОКБ-1 в 1959 году перед лабораторией Г.Носкина и рассматривалась применительно к управлению перспективными КА с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ), разрабатываемой в ОКБ-1 после слияния с ЦНИИ-58.

Немного остановлюсь на нашем «ядерном» прошлом.

Ядерная тематика в ЦНИИ-58 занимала существенное место, а лаборатория Б.В.Никитина (впоследствии моя) с 1957 по 1959 год приобрела уже практический опыт разработки, изготовления и установки в Обнинске аппаратуры систем управления и контроля четырех экспериментальных ядерных реакторов на быстрых нейтронах.

Тогда технические задания на проектирование экспериментальных ядерных реакторов (ЭЯР) и других реакторов на быстрых нейтронах исходили из отдела Александра Ильича Лейпунского, который в Институте ядерной физики в Обнинске был научным руководителем программы создания ядерных реакторов на быстрых нейтронах и с 1949 года возглавил отдел по реакторам этого типа. В этом перспективном направлении ядерной техники и энергетики отдел А.И.Лейпунского впервые в мире создавал теоретические и научные основы. Но развитие этого направления требовало создания и совершенно новой экспериментальной базы, новых материалов, новых инженерных и конструкторских решений. Направление ядерной энергетики на быстрых нейтронах сулило также возможность создания малогабаритных ядерных установок, пригодных для использования в авиационной и ракетно-космической технике.

Читать дальше

![Рейнхард фон Шеер - Германский флот в Первую мировую войну [изд. Вече (2011 г.)]](/books/416093/rejnhard-fon-sheer-germanskij-flot-v-pervuyu-mirovuyu-thumb.webp)

![Рейнхард фон Шеер - Германский флот в Первую мировую войну [изд. Эксмо (2002 г.)]](/books/416374/rejnhard-fon-sheer-germanskij-flot-v-pervuyu-mirovuyu-thumb.webp)