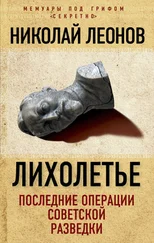

Я уже раньше говорил, что три прибалтийские республики по целому ряду причин наименее других инкрустировались в структуру СССР, они все время держались как бы на отшибе. Националистический сердечник в них был несравненно крепче. США и многие западные страны не признавали (де-юре или де-факто) включения этих республик в состав СССР, что придавало дополнительную специфику «прибалтийской проблеме». Действовать с позиций силы здесь было неуместно. Кстати, это знали и видели высокопоставленные сотрудники Комитета госбезопасности. Тогдашний председатель КГБ Литовской ССР генерал-майор Р. А. Марцинкус, сам литовец, в таком духе информировал Москву. А когда до него дошли сведения о готовившемся применении силы, он, не задумываясь, подал в отставку и больше на государственную службу не возвращался.

Разведка оставалась вне фокуса государственного внимания. Это остро чувствовалось по молчавшим телефонам на служебном столе. Невольно думалось, что отступающее государство, как и отступающая армия, меньше нуждается в разведке, она идет по своей земле, топчет собственные интересы, а на чужую уже не скоро вернется.

28 января 1991 г. меня вызвал начальник разведки и сказал о моем предстоящем назначении начальником аналитического управления Комитета госбезопасности.

На посту главного аналитика Лубянки

Я знал, что на раздумье мне дано несколько минут. Затем в кабинете раздастся телефонный звонок от председателя КГБ, который уже сделает это предложение официально. Уходить из ПГУ мне не хотелось. Песочные часы моей жизни отсыпали 63-й год. Мысль об отставке уже прочно обосновалась в голове. Менять коллектив, друзей, уклад жизни и работы было поздно. Но было так же ясно, что в разведке сейчас мне делать нечего. К тому же я становился одним из старейших по возрасту заместителей начальника разведки. Выбор был прост: или соглашаться, или сразу подавать в отставку. Были собственные доводы в пользу того, чтобы принять предложение. Все-таки последние почти два десятка лет сформировали меня как профессионального информационного работника, а это как раз такой профиль, в котором острее всего нуждалось руководство и ведомства, и государства. Меня в какой-то мере увлекала мысль ознакомиться с нашими домашними делами; я надеялся, что мне приоткроется некая скрытая сторона явлений, до которой глаз мой дотоле не добирался. Иначе говоря, хотелось окунуться в свое домашнее варево, чтобы, по крайней мере не понаслышке, потом судить об этих «исторических» временах. Сил и физических, и духовных хватало. В конце концов, и завершать службу на посту начальника самостоятельного управления не в пример почетнее, чем уходить заместителем пусть даже начальника разведки.

Поэтому, когда раздался звонок от председателя, ответ был почти готов: «Я солдат и готов выполнить приказ!» Начались короткие сборы-проводы. Какими же тяжкими они оказались в эмоциональном отношении! Правду говорят: когда прощаешься с другом, то наполовину умираешь сам. А тут пришлось прощаться почти со всем за 33 года накопленным душевным богатством. Сколько увидел влажных глаз, сам ходил с постоянным внутренним приказом: «Держись!» А через пару дней окончательно покинул родное «Ясенево» и обосновался в новом кабинете в доме 1/3 на углу Пушечной улицы.

Аналитическое управление Комитета госбезопасности было самым молодым подразделением КГБ, оно существовало всего несколько месяцев и являло собой типичную «новостройку». Предыдущий его начальник Валерий Федорович Лебедев был только что назначен заместителем председателя КГБ. Управления как такового пока не существовало: был лишь скелет его, да и то построенный наполовину. Работники были собраны из других подразделений, они сильно отличались между собой по уровню подготовки, опыту работы, даже возрасту. По существу это была пока еще учебная команда, но на раскачку времени не оставалось.

Знакомство с информационным хозяйством Комитета госбезопасности вскрыло давно знакомую картину: заскорузлое местничество, слабый профессионализм и желание каждого крупного оперативного начальника «раздувать ноздри», то есть создавать видимость, что именно он-то и держит Бога за бороду. Каждое главное управление или просто управление имело свой собственный информационный отдел, в который сливались несостоявшиеся или отработанные кадры. Численность отделов была внушительной, иногда до сотни человек, а отдача рахитичной. Способность к осмыслению общегосударственных проблем, глубинных тенденций развития общества оставалась на крайне низком уровне. Но ни один руководитель самостоятельного управления не готов был передать получаемую информацию в «чужое» аналитическое управление и лишиться возможности доклада пусть ущербной и корявой, но своей информации. В КГБ не было никакого единого банка данных по внутриполитической и социально-экономической проблематике.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу